■講義編■建築基準法[07]高さ制限

ここでは、建築物の高さに対する制限について勉強します。

「高さ10m以内」というように、高さ制限が絶対的な数値で定められることもあります。しかし、多くの用途地域では、斜線制限というかたちで建築物の高さが規制されます。道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限、そして日影規制。どの用途地域でどの規制が適用されるか、これが重要ポイントです。

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.1]基本習得編を受講 | 1,980円~ |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録 (「基本習得編&年度別過去問」レベル以上) | 2,390円/月~ |

| 学習資料 | 『図表集』 | 無料ダウンロード |

Contents

1.OUTLINE

2.建築物の高さの限度

(1)絶対的高さ制限とは

建築物の高さの上限を都市計画で定める

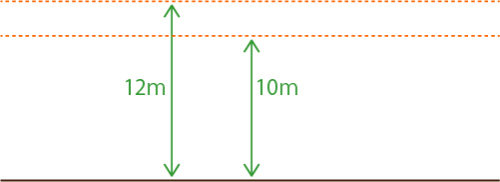

10m又は12m

(2)適用されるエリア

低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)のみ

★過去の出題例★

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-18-4 | 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | × |

| 2 | H30-19-1 | 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | ◯ |

| 3 | H24-19-2 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | × |

| 4 | H19-22-3 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。 | × |

| 5 | H13-21-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。 | × |

| 6 | H06-21-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、3階建ての住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ、建てることができない。 | × |

| 7 | H05-22-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さの最高限度は、15mである。 | × |

| 8 | H02-24-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。 | × |

(3).特例許可

3.斜線制限

(1).道路斜線制限

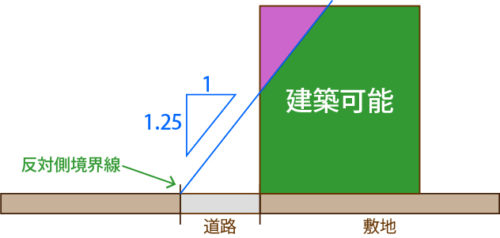

①道路斜線制限とは

前面道路の反対側境界線から一定の傾きの斜線を引き、その範囲内でしか建築物を建築できないよう制限すること

②適用されるエリア

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-18-2 | 都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。 | ◯ |

| 2 | H05-23-1 | 道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、用途地域の指定のない区域内については、適用されない。 | × |

| 3 | H03-24-3 | 第二種中高層住居専用地域内にある建築物については、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)の適用はない。 | × |

(2).隣地斜線制限

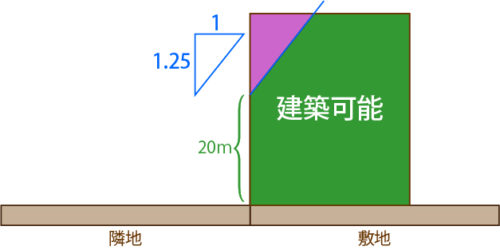

①隣地斜線制限とは

隣地との境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の傾きの斜線を引いて、その範囲内でしか建築物を建築できないよう制限すること

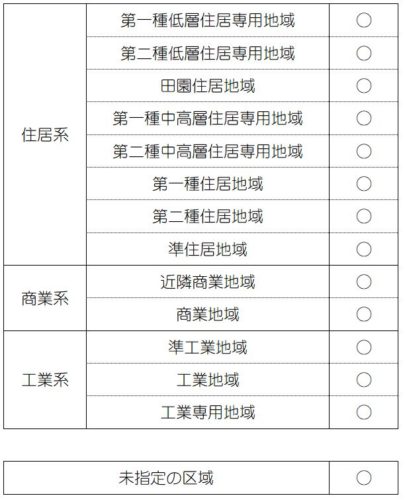

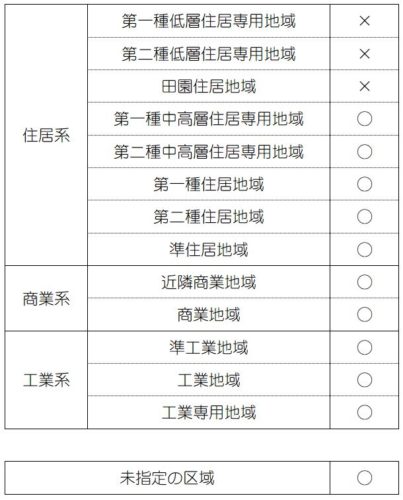

②適用されるエリア

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H19-22-4 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。 | ◯ |

| 2 | H18-22-2 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。 | × |

| 3 | H18-22-3 | 隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。 | × |

| 4 | H06-21-3 | 第一種低層住居専用地域内の建築物について、隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、適用される。 | × |

| 5 | H05-23-2 | 隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内については、適用されない。 | × |

(3).北側斜線制限

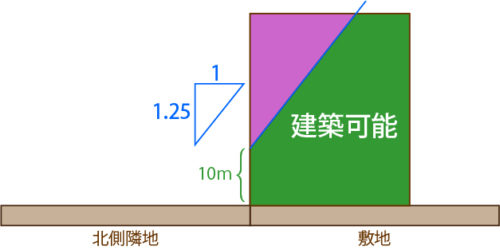

①北側斜線制限とは

北側隣地との境界線上に一定の高さをとり、そこから北から南方向へ一定の傾きの斜線を引いて、その範囲内でしか建築物を建築できないよう制限すること

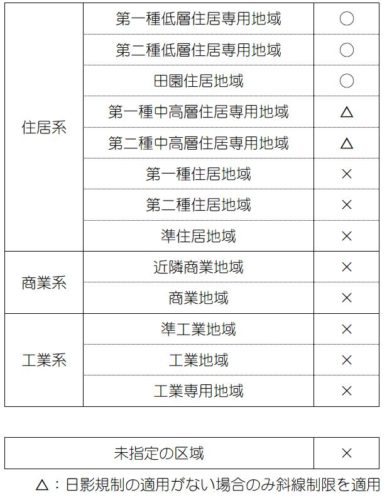

②適用されるエリア

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-18-4 | 田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 | × |

| 2 | H25-18-3 | 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 | × |

| 3 | H20-21-3 | 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。 | × |

| 4 | H18-22-1 | 第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。 | × |

| 5 | H16-20-2 | 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。 | × |

| 6 | H05-23-3 | 北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内に限り、適用される。 | ◯ |

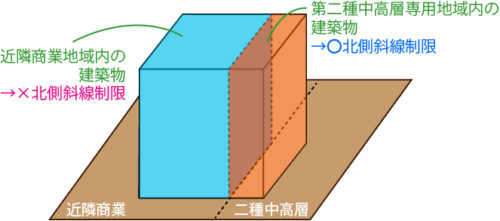

(4).異なる用途地域にまたがる場合の斜線制限

建築物の各部分ごとに、斜線制限適用の有無を検討

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H25-18-3 | 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 | × |

| 2 | H20-21-3 | 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。 | × |

| 3 | H16-20-2 | 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。 | × |

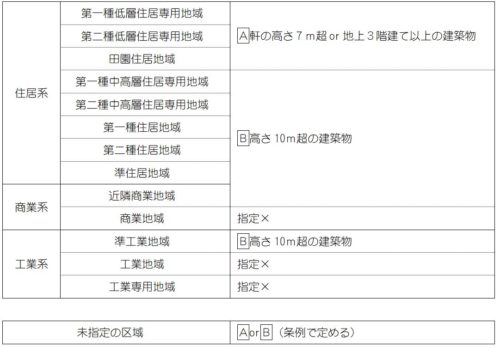

(5).日影規制

①日影規制とは

建築物の日影が周囲にできる時間を一定範囲に制限することにより、間接的に建築物の高さを規制するシステム

冬至日の8時~16時の8時間のうち、日影になる時間を制限

②適用されるエリア

(a).地方公共団体が条例で指定した区域内

×都市計画で指定

③例外

対象区域外の建築物でも、以下のものは対象区域内にあるとみなされる

- 高さ10m超

- 冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせる

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-18-4 | 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。 | × |

| 2 | R02-18-4 | 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。 | × |

| 3 | H21-19-3 | 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。 | ◯ |

| 4 | H18-22-4 | 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。 | ◯ |

| 5 | H07-24-1 | 日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。 | × |

| 6 | H07-24-2 | 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。 | × |

| 7 | H07-24-3 | 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制が適用される。 | ◯ |

| 8 | H07-24-4 | 建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても日影規制の緩和に関する措置はない。 | × |

| 9 | H05-23-4 | 日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、適用される。 | × |

| 10 | H04-23-3 | 近隣商業地域と第二種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合、日影規制が対象されることはない。 | × |

| 11 | H03-24-4 | 第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。 | ◯ |

| 12 | H02-24-4 | 第一種低層住居専用地域内の建築物のうち、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。 | ◯ |

4.まとめ

[Step.2]一問一答式実戦応用編講座

実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.2]実戦応用編を受講 | 1,980円~ |

| 2 | YouTubeメンバーシップ(「スリー・ステップ オールインワン」レベル)に登録 | 3,590円/月 |

| 学習資料 | 『一問一答式過去問集』 | 無料ダウンロード |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

絶対的高さ制限について

絶対的な高さ制限といいながら、何故2種類あるのですか?

また、この2種類はどのように使い分けられているのですか?

10m又は12mのどちらかを都市計画で定めます。

例えば、田園調布などの高級住宅地を擁する東京都大田区の都市計画図を見てみましょう。注の最後に、

「第1種・第2種低層住居専用地域内の建築物の高さの限度は、10mです。」

という注が載っています。そのように都市計画で定めたのですね。

「◯◯制限といいながら、△種類ある」

のは、絶対的高さ制限の場合に限られません。

例えば、近隣商業地域における建蔽率の限度には、6/10又は8/10の2種類があります。工業地域の建蔽率は、5/10又は6/10の中から都市計画で定めます。

■建築基準法[05]建蔽率

これも同じ例です。

大田区の図表は、とても参考になりました。

「絶対的」という言葉にこだわりすぎました。もう少し柔軟に考えてみることにします。

田園調布から羽田空港まで、大田区は、用途地域が全種類揃っていて、授業で使うのに便利な都市計画図でした。

田園住居地域を指定してもらえると、またコンプリートになります。

それはさておき、御自分がお住まいの市区町村について都市計画図を見てみると、法令制限の実感が湧きます。

オススメの勉強法です。