【宅建過去問】(令和03年10月問19)盛土規制法

![]()

宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

- 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第12条第1項本文の工事の許可は不要である。

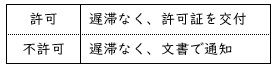

- 都道府県知事は、法第12条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。

- 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市又は中核市の区域にあっては、それぞれ指定都市又は中核市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。

- 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

正解:4

1 正しい

知事の許可を要する宅地造成は、以下の規模のものに限られます(盛土規制法2条2号、令3条)。

本肢の工事では、「切土をした部分に生じる崖の高さが1.5m」ですから、2に該当しません。また、「切土をする土地の面積が500㎡」ですから、5にも該当しません。

したがって、本肢の切土は、「宅地造成」に該当しないわけです。この工事を行うに当たり、知事の許可を受ける必要はありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |

| 2 | R03-19-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第12条第1項本文の工事の許可は不要である。 | ◯ |

| 3 | H30-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |

| 4 | H27-19-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。 | ◯ |

| 5 | H25-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 | ◯ |

| 6 | H21-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事であっても、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |

| 7 | H20-22-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合、当該工事が都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事であれば、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |

| 8 | H16-23-3 | 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mの崖を生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |

| 9 | H15-24-2 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mの崖が生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、工事主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |

2 正しい

知事は、宅地造成等工事の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をする必要があります(盛土規制法14条1項)。

知事は、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書でその旨を伝えなければなりません(同条2項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。 | ◯ |

| 2 | H18-23-3 | 都道府県知事は、法第12条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。 | ◯ |

3 正しい

宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成等工事については、技術的基準に従い、擁壁、排水施設等の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません(盛土規制法13条1項)。

知事は、法令の基準では崖崩れ・土砂流出防止の目的を達し難い場合には、都道府県の規則で、技術的基準を強化したり、必要な技術的基準を付加することができます(令20条2項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-19-2 | 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定のみによっては宅地造成等に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合は、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。 | ◯ |

| 2 | R03-19-3 | 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。 | ◯ |

| 3 | H29-20-3 | 都道府県知事は、一定の場合には都道府県の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化することができる。 | ◯ |

| 4 | H22-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 | ◯ |

| 5 | H17-24-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成等に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。 | × |

4 誤り

造成宅地防災区域というのは、宅地造成等工事規制区域になっていない土地において、崖崩れなどを防止するために指定される区域です。したがって、宅地造成等工事規制区域内の土地を、重ねて造成宅地防災区域に指定することはできません(盛土規制法45条1項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 指定 | |||

| 1 | R05-19-1 | 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |

| 2 | R04-19-4 | 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |

| 3 | R03-19-4 | 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |

| 4 | R01-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |

| 5 | H28-20-1 | 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |

| 6 | H24-20-4 | 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |

| 7 | H19-23-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内においても、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。 | × |

| 解除 | |||

| 1 | H23-20-1 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。 | ◯ |

| 2 | H19-23-2 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。 | ◯ |

ご回答ありがとうございます。

丁寧に教えてくださりありがとうございます。

早速、確認します!

とんでもないです。

改正点は狙われる確率が高いので、しっかりマスターしておきましょう。

分かりました!

しっかりマスターします!

ありがとうございます。

初めまして。

家坂先生のサイトを頼りに、再再再受験勉強中の者です。

分かり易い解説に助けられております!

こちらの問1の表について質問です。

崖の高さが上から2m超、5m超、5m超、5m超、面積は3000㎡超となっているのですが、

どうしてこの問はこの条件なのでしょうか?

他の問では、崖の高さが上から1m超、2m超、2m超、2m超、面積は500㎡超となっているものが多いので、どう違うのか調べてみたのですが、分からなくて…!

教えて頂きたいです。

どうそ宜しくお願い致します。

R6頑張るぞ様

お問合せありがとうございます。

肢1は「許可が必要かどうか」を見分ける問題であるにもかかわらず、「定期報告が必要か」に関する表を掲載していました。

ご不便をお掛けして申し訳ありません。

先ほど、この点を訂正しました。

この度は、ご指摘いただきありがとうございました。

引き続きよろしくお願いします。

ご回答ありがとうございます。

そうだったんですね!

ありがとうございます。

あの、「定期報告が必要か」に関する問題は、

今までに出題はありますか?

あまり見かけない印象なのですが、

法改正の部分なのでしょうか?

教えて頂きたいです。

宜しくお願い致します。

ご返信ありがとうございます。

「定期報告」や「中間検査」は、今回の法改正で導入された制度です。

そのため、過去の出題はありません。

改正点からの出題に備えて、以下の箇所をもう一度確認しておきましょう。

■盛土規制法[02]宅地造成等工事規制区域

2.宅地造成等工事の許可