【宅建過去問】(令和03年10月問40)業務に関する規制

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。

- 成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができる。

- 宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

- 宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。

正解:3

1 誤り

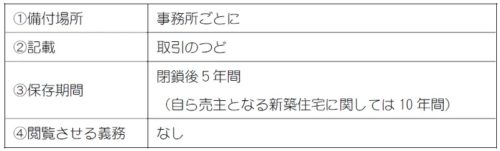

業務に関する帳簿に記載するタイミングは、「取引のあったつど」です。また、記載事項は、取引の年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項です(同条)。この点に関しては、正しい記述です。

しかし、業務に関する帳簿は、事務所ごとに備える必要があります(宅建業法49条)。「案内所」に備え付ける義務はないですが、支店には、備え付ける必要があります。本肢は、「支店…には備え付ける必要はない」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-26-3 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。 | × |

| 2 | R03-40-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。 | × |

| 3 | R02s-26-4 | 宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。 | × |

| 4 | R02s-41-1 | 宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。 | × |

| 5 | H29-35-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。 | × |

| 6 | H28-29-ウ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。 | ◯ |

| 7 | H25-41-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。 | × |

| 8 | H25-41-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |

| 9 | H24-40-エ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |

| 10 | H22-29-3 | 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。 | × |

| 11 | H21-43-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |

| 12 | H20-42-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。 | × |

| 13 | H18-42-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。 | ◯ |

| 14 | H16-45-4 | 宅地建物取引業者A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。 | ◯ |

| 15 | H15-40-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関して、国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。 | × |

| 16 | H12-42-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。 | × |

| 17 | H02-38-4 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは、5万円以下の過料に処せられることがある。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-36-ウ | 宅地建物取引業者は取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。 | ◯ |

| 2 | R03-40-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。 | × |

| 3 | R02s-41-2 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。 | ◯ |

| 4 | R02s-41-4 | 宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。 | × |

| 5 | H29-35-3 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。 | ◯ |

| 6 | H25-41-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。 | × |

| 7 | H25-41-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |

| 8 | H22-29-3 | 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。 | × |

| 9 | H21-43-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |

| 10 | H19-45-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。 | ◯ |

| 11 | H18-42-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。 | ◯ |

| 12 | H16-45-4 | 宅地建物取引業者A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。 | ◯ |

2 誤り

宅建業者の欠格要件とされるのは、「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」です(宅建業法5条1項10号)。単に、成年被後見人や被保佐人であるというだけで、免許を取得することができなくなるわけではありません。

だとすると、成年被後見人や被保佐人である宅建業者が存在することになります。この宅建業者が宅建業に関する行為を行った場合、自らが制限行為能力者であることを理由として、その行為を取り消すことはできません(宅建業法47条の3)。

これは、成年被後見人や被保佐人の行為について取消しを認める民法に対する例外ということになります(民法9条本文、13条4項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-40-2 | 成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができる。 | × |

3 正しい

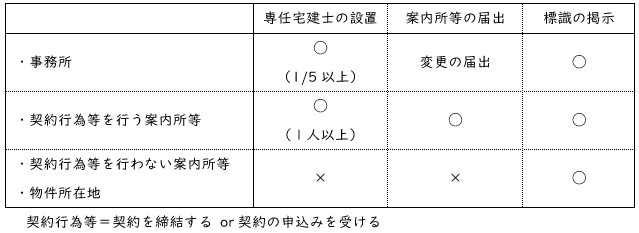

宅建業者が一団の宅地建物の分譲をする場合、その宅地又は建物の所在する場所に標識を掲示する義務を負います(宅建業法50条1項、規則19条1項2号)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| ▲事務所 | |||

| 1 | R04-26-3 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。 | × |

| 2 | H25-41-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 | ◯ |

| 3 | H22-29-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 | × |

| 4 | H15-40-4 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも、国土交通省令に定める標識を掲げればよい。 | ◯ |

| ▲継続的業務場所 | |||

| 1 | H21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |

| ▲分譲業者が設置する案内所 | |||

| 1 | R03-29-2 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。 | × |

| 2 | R01-40-3 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |

| 3 | H28-29-ア | 宅地建物取引業者は、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。 | × |

| 4 | H27-44-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。 | ◯ |

| 5 | H23-42-イ | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する。A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。 | × |

| 6 | H19-45-4 | 宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。 | ◯ |

| 7 | H18-42-4 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合には、その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。 | × |

| 8 | H13-43-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。 | ◯ |

| 9 | H11-43-2 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所で契約の締結を行わない場合、その案内所には標識を掲示しなくてもよい。 | × |

| 10 | H11-43-3 | 宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲を、当該建物の所在する場所から約800m離れた駅前に案内所を設置して行う場合で、当該建物の所在する場所に標識を掲示したとき、案内所には標識を掲示する必要はない。 | × |

| 11 | H11-43-4 | 宅地物取引業者の標識の様式及び記載事項は、その掲示する場所が契約の締結を行う案内所であれば、事務所と同一でなければならない。 | × |

| 12 | H09-42-1 | 宅地建物取引業者は、契約行為等を行わない案内所についても、宅地建物取引業法第50条に規定する標識を掲げなければならない。 | ◯ |

| 13 | H07-44-2 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、区分所有建物一棟(20戸)を分譲するために、案内のみを行う現地案内所を開設した場合、Aは、当該案内所に宅地建物取引業者の標識を掲げる必要はない。 | × |

| ▲代理・媒介業者が設置する案内所 | |||

| 1 | H27-44-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。 | × |

| 2 | H26-41-1 | 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |

| 3 | H24-42-エ | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 | ◯ |

| 4 | H21-42-2 | 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |

| 5 | H16-43-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。 | × |

| 6 | H14-42-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける。Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。 | ◯ |

| 7 | H09-42-3 | 他の宅地建物取引業者Bが、宅地建物取引業者Aに対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合、Aが契約行為等を行う案内所に、Aの標識とともに、Bも、自己の標識を掲げなければならない。 | × |

| 8 | H06-39-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、Bは、案内所に標識を設置し、売主がAであることを明示しなければならない。 | ◯ |

| 9 | H05-48-4 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の見やすい場所に、専任の宅地建物取引士の氏名を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |

| ▲展示会 | |||

| 1 | H20-42-1 | 宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |

| 2 | H11-43-1 | 複数の宅地建物取引業者が、業務に関し展示会を共同で実施する場合、その実施の場所に、すべての宅地建物取引業者が自己の標識を掲示しなければならない。 | ◯ |

| ▲物件所在地 | |||

| 1 | R03-40-3 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |

| 2 | H26-28-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |

| 3 | H24-42-ア | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。 | × |

| 4 | H19-45-4 | 宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。 | ◯ |

| 5 | H16-43-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。A及びBは当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。 | × |

| 6 | H14-42-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける。Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。 | × |

| 7 | H11-43-3 | 宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲を、当該建物の所在する場所から約800m離れた駅前に案内所を設置して行う場合で、当該建物の所在する場所に標識を掲示したとき、案内所には標識を掲示する必要はない。 | × |

4 誤り

宅建業者やその従業者は、秘密を守る義務を負います(宅建業法45条前段。75条の3前段)。宅建業者を営まなくなった後や従業者でなくなった後でも、この義務を負い続けます(同法45条後段、75条の3後段)。

例外的に秘密を開示することができるのは、「正当な理由」がある場合に限られます。具体的には、以下のケースです。

- ① 法律上秘密事項を告げる義務がある場合(裁判の証人・税務署の質問検査)

- ② 依頼者本人の承諾があった場合

税務署職員の質問検査に答えることは、法律上の義務です。この義務に従って秘密に関する事項を証言することは、例外①に当たります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 宅建業者 | |||

| 1 | R05-37-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。 | × |

| 2 | R03-40-4 | 宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。 | × |

| 3 | R02s-36-1 | 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。 | × |

| 4 | R02s-36-2 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。 | × |

| 5 | R02s-36-3 | 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。 | ◯ |

| 6 | R02s-36-4 | 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。 | × |

| 7 | R01-27-ウ | 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |

| 8 | H24-40-イ | 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。 | × |

| 9 | H19-36-3 | 宅地建物取引業者Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。 | ◯ |

| 10 | H16-45-2 | 宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。 | ◯ |

| 11 | H13-45-ア | 宅地建物取引業者は、正当な理由なしに、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | ◯ |

| 12 | H09-30-4 | 宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申出を断った。 | × |

| 13 | H07-37-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を営まなくなった後においても、本人の承諾のある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |

| 宅建業者の使用人等 | |||

| 1 | H17-32-3 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |

| 2 | H16-45-2 | 宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。 | ◯ |

| 3 | H12-31-3 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、正当な理由がある場合又はその従業者でなくなった場合を除き、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |

| 4 | H01-49-4 | 宅地建物取引業者の使用人は、正当な理由なくして、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らした場合、5万円以下の過料に処せられることがある。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

肢の2ですが、

個人である宅建業者が宅地建物取引業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限を理由として取消すことができない。

ただし、宅建業者が未成年者である場合は、それを理由として取消すことができる。

このように理解していましたが、個人だけでなく法人の宅建業者も、宅地建物取引業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限を理由として取消すことができないのでしょうか?

ともき様

ご質問ありがとうございます。

この点は、ともきさんご理解の通りです。

ここでいう「法人の宅建業者の行為能力の制限」として、ともきさんは、どのようなものをお考えでしょうか。

法人には、

などという制限行為能力者制度の適用はありません。

この点では、個人の場合と大きく異なります。

「法人の行為能力」自体の問題だとすれば、民法や会社法などの問題であり、宅建試験で問われることはありません。

ともきさんのおっしゃる「宅地建物取引業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限を理由として取消す」というのは、どのような状況を設定されているのか。確認させてください。