■講義編■宅建業法[09]業務に関する規制

宅建業者の業務は、宅建業法により様々な規制を受けます。

ここでは、誇大広告の禁止、未完成物件について広告・契約することの制限、秘密を守る義務、勧誘の際に禁止される行為、など、業務の規制について学習します。

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.1]基本習得編を受講 | 1,980円~ |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録 (「基本習得編&年度別過去問」レベル以上) | 2,390円/月~ |

| 学習資料 | 『図表集』 | 無料ダウンロード |

Contents

1.誇大広告の禁止

(1).誇大広告になるもの

①広告媒体

種類を問わない

★過去の出題例★

誇大広告(広告媒体)(宅建業法[09]1(1)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-37-イ | 宅地建物取引業者が新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。 | × |

| 2 | R02s-27-4 | テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。 | × |

| 3 | H30-26-1 | 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。 | × |

| 4 | H24-28-ウ | 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。 | × |

| 5 | H22-32-イ | 宅地建物取引業者がテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。 | × |

| 6 | H12-38-4 | 宅地建物取引業者Aが、建物を分譲するに当たり宅地建物取引業法第32条の規定に違反して誇大広告をした場合は、その広告をインターネットを利用する方法で行ったときでも、国土交通大臣又は都道府県知事は、Aに対して監督処分をすることができる。 | ◯ |

| 7 | H06-40-4 | 宅地建物取引業者Aは、媒介物件の売却の依頼を直接受けた宅地建物取引業者が作成した広告を、そのまま掲載して、A名義のチラシを作成し、配布した場合でも、その広告内容によっては、責任を問われることがある。 | ◯ |

| 8 | H05-42-1 | 宅地建物取引業者が、新聞折込広告で、実際に取引する意思のない物件を分譲すると広告した場合、宅地建物取引業法に違反して、6月以下の懲役に処せられることがある。 | ◯ |

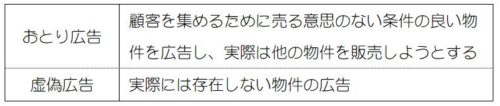

②誇大広告とは

・著しく事実に相違する表示

・実際のものよりも著しく優良or有利であると誤認させるような表示

誇大広告とは(宅建業法[09]1(1)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-30-3 | 宅地建物取引業者は、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。 | ◯ |

| 2 | R03-30-ア | 宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。 | ◯ |

| 3 | R02-27-イ | 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。 | ◯ |

| 4 | H30-26-1 | 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。 | × |

| 5 | H30-26-2 | 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。 | ◯ |

| 6 | H30-26-4 | 宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。 | × |

| 7 | H29-42-ア | 宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。 | ◯ |

| 8 | H29-42-イ | 宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。 | ◯ |

| 9 | H29-42-ウ | 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。 | ◯ |

| 10 | H26-30-2 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。 | ◯ |

| 11 | H24-28-ウ | 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。 | × |

| 12 | H22-32-ア | 宅地建物取引業者が行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。 | ◯ |

| 13 | H19-36-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |

| 14 | H19-38-1 | 宅地建物取引業者は、実在しない宅地について広告又は虚偽の表示を行ってはならないが、実在する宅地については、実際に販売する意思がなくても、当該宅地の広告の表示に誤りがなければ、その広告を行うことができる。 | × |

| 15 | H16-36-4 | 宅地建物取引業者Aは、賃貸物件の媒介の広告を行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |

| 16 | H13-34-ア | 都市計画法による市街化調整区域内の土地について、「近々、市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)を定めることが都道府県の義務でなくなる。」と記載し、当該土地について、すぐにでも市街化区域に変更されるがごとく表示して広告することは、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

| 17 | H10-42-1 | 宅地建物取引業者は、実在しない宅地について広告をすることができず、また、宅地が実在しても実際に取引する意思がない宅地について広告をすることができない。 | ◯ |

| 18 | H09-43-3 | その広告により、販売する建物の形質について、実際のものより著しく優良又は有利であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば、当該広告は、誇大広告に該当する。 | ◯ |

| 19 | H09-43-4 | 宅地建物取引業者Aが販売する意思のない物件について行った「販売する」旨の広告は、著しく事実に相違する広告に該当し、このためAは監督処分の対象となるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |

| 20 | H06-40-3 | 宅地建物取引業者は、実在しない物件を広告し、又は虚偽の表示を行ってはならないが、物件が実在し、その表示に誤りがなければ、実際に取引する意思のない物件を、広告してもさしつかえない。 | × |

| 21 | H05-42-1 | 宅地建物取引業者が、新聞折込広告で、実際に取引する意思のない物件を分譲すると広告した場合、宅地建物取引業法に違反して、6月以下の懲役に処せられることがある。 | ◯ |

③禁止される行為

広告すること

★過去の出題例★

誇大広告(禁止される行為)(宅建業法[09]1(1)③)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-37-イ | 宅地建物取引業者が新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。 | × |

| 2 | R03s-30-3 | 宅地建物取引業者は、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。 | ◯ |

| 3 | R02s-27-1 | 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。 | × |

| 4 | H30-26-1 | 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。 | × |

| 5 | H29-42-ウ | 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。 | ◯ |

| 6 | H26-30-2 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。 | ◯ |

| 7 | H22-32-ウ | 宅地建物取引業者が行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。 | × |

| 8 | H17-34-3 | 宅地建物取引業者Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる。 | ◯ |

| 9 | H14-32-4 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくても、懲役又は罰金に処せられることがある。 | ◯ |

| 10 | H07-41-4 | 法人である宅地建物取引業者の代表者が宅地または建物の売買に関し誇大広告を行った場合、実際にその広告により被害を受けた人がいないときであってもその代表者だけでなく、当該法人が罰金の刑に処せられることがある。 | ◯ |

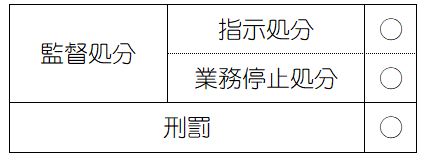

④監督処分・罰則

★過去の出題例★

誇大広告に対する監督処分・罰則(宅建業法[09]1(1)④)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-31-4 | 販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。 | ◯ |

| 2 | R03s-30-3 | 宅地建物取引業者は、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。 | ◯ |

| 3 | R02s-27-1 | 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。 | × |

| 4 | H30-26-2 | 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。 | ◯ |

| 5 | H29-42-ウ | 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。 | ◯ |

| 6 | H26-30-2 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。 | ◯ |

| 7 | H26-44-ア | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。 | ◯ |

| 8 | H22-32-ウ | 宅地建物取引業者が行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。 | × |

| 9 | H20-32-4 | 宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。 | ◯ |

| 10 | H19-36-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |

| 11 | H17-34-3 | 宅地建物取引業者Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる。 | ◯ |

| 12 | H16-36-4 | 宅地建物取引業者Aは、賃貸物件の媒介の広告を行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |

| 13 | H14-32-4 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくても、懲役又は罰金に処せられることがある。 | ◯ |

| 14 | H12-38-4 | 宅地建物取引業者Aが、建物を分譲するに当たり宅地建物取引業法第32条の規定に違反して誇大広告をした場合は、その広告をインターネットを利用する方法で行ったときでも、国土交通大臣又は都道府県知事は、Aに対して監督処分をすることができる。 | ◯ |

| 15 | H10-32-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができる。 | × |

| 16 | H09-43-4 | 宅地建物取引業者Aが販売する意思のない物件について行った「販売する」旨の広告は、著しく事実に相違する広告に該当し、このためAは監督処分の対象となるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |

| 17 | H07-41-4 | 法人である宅地建物取引業者の代表者が宅地又は建物の売買に関し誇大広告を行った場合、実際にその広告により被害を受けた人がいないときであってもその代表者だけでなく、当該法人が罰金の刑に処せられることがある。 | ◯ |

| 18 | H06-40-4 | 宅地建物取引業者Aは、媒介物件の売却の依頼を直接受けた宅地建物取引業者が作成した広告を、そのまま掲載して、A名義のチラシを作成し、配布した場合でも、その広告内容によっては、責任を問われることがある。 | ◯ |

| 19 | H05-42-1 | 宅地建物取引業者が、新聞折込広告で、実際に取引する意思のない物件を分譲すると広告した場合、宅地建物取引業法に違反して、6月以下の懲役に処せられることがある。 | ◯ |

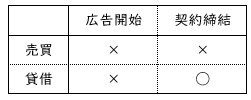

2.広告開始時期の制限

(1).時期

工事完了前の物件に関する広告

→開発許可・建築確認などの処分の前は×

(2).対象

売買その他の業務に関する広告

★過去の出題例★

広告開始時期の制限(宅建業法[09]2(1)(2))

法令に基づく許可等の処分(宅建業法[09]2(1)(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-31-3 | これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。 | × |

| 2 | R04-37-ア | 宅地建物取引業者が未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。 | ◯ |

| 3 | R03s-30-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として、建築基準法第6条第1項の確認の申請中である新築の分譲マンションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を終えたものと誤認させるものではないため、法第33条の規定に違反するものではない。 | × |

| 4 | R03s-38-ア | 宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。 | × |

| 5 | R03-30-エ | 宅地建物取引業者は、賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。 | ◯ |

| 6 | R02s-27-2 | 宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。 | × |

| 7 | R02s-27-3 | 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。 | ◯ |

| 8 | R02-27-エ | 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 | × |

| 9 | R01-30-ア | 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。 | × |

| 10 | R01-30-エ | 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。 | × |

| 11 | H30-26-3 | 建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。 | × |

| 12 | H28-32-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った。 | ◯ |

| 13 | H28-32-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。 | × |

| 14 | H27-37-2 | 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。 | × |

| 15 | H27-37-3 | 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。 | ◯ |

| 16 | H26-30-1 | 宅地建物取引業者は、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。 | × |

| 17 | H25-32-ア | 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。 | × |

| 18 | H25-32-エ | 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主B社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った。 | × |

| 19 | H24-28-イ | 宅地建物取引業者は、居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。 | ◯ |

| 20 | H24-28-エ | 宅地建物取引業者は、新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。 | × |

| 21 | H23-36-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできない。 | ◯ |

| 22 | H20-32-2 | 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 | × |

| 23 | H19-38-2 | 宅地建物取引業者は、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買の広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない。 | ◯ |

| 24 | H19-38-3 | 都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、宅地建物取引業者Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。 | × |

| 25 | H17-34-2 | 宅地建物取引業者は、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成等規制法第12条に規定する宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。 | × |

| 26 | H16-36-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買に係る広告において、当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていれば、当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができる。 | ◯ |

| 27 | H14-32-3 | 宅地建物取引業者は、土地付建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認の申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができる。 | × |

| 28 | H13-34-ウ | 建築に関する工事の完了前において、建築基準法第6条第1項の確認を受ける必要のある建物について、その確認の申請後、確認を受ける前に、当該確認を受けることができるのは確実である旨表示して、当該建物の分譲の広告をすることは、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

| 29 | H12-38-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建物を販売する。Aは、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、「建築確認申請済」と表示して、その建物の販売に関する広告を行い、販売の契約は建築確認を受けた後に締結した。 | × |

| 30 | H11-40-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建物を販売する。Aは、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、「建築確認申請済」と表示して、その建物の販売に関する広告を行い、販売の契約は建築確認を受けた後に締結した。 | × |

| 31 | H10-42-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、宅地建物取引業法第33条に規定する広告の開始時期の制限に違反した場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができ、Aがその指示に従わないとき業務停止処分をすることができる。 | ◯ |

| 32 | H09-43-2 | 宅地建物取引業者Aがマンションを分譲するに当たり、建築確認を申請していたが、建築確認を受ける前であったので、「売買契約は、建築確認を受けた後に締結する」旨を明記して広告を行ったときも、Aは、宅地建物取引業法に違反する。 | ◯ |

| 33 | H08-45-1 | 宅地建物取引業者Aが宅地を分譲する際に国土利用計画法第27条の4の届出をする必要がある場合、Aは、当該届出をした後でなければ、分譲の広告をしてはならない。 | × |

| 34 | H08-50-4 | 甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。Aがマンション建築のための建築基準法第6条第1項の確認を受ける前にマンションの分譲の広告をしたとき、乙県知事は、Aに対し必要な指示をすることができる。 | ◯ |

| 35 | H06-40-1 | 宅地建物取引業者は、別荘地に住宅を建設して分譲する場合、契約の締結を建築確認後に行うこととすれば、広告については、建築確認前であっても、建築確認申請中である旨を表示して行うことができる。 | × |

| 36 | H06-44-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約を令和X年10月1日締結した。Aが当該宅地の開発許可を同年9月1日取得し、同年9月10日その分譲のパンフレットをBに郵送した場合において、Bが宅地建物取引業者でないとき、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | ◯ |

| 37 | H05-42-4 | 宅地建物取引業者が、建売住宅の分譲について、建築確認が下りる前に「建築確認申請中」として新聞広告をした場合、宅地建物取引業法に違反して、50万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |

| 38 | H04-37-2 | 宅地建物取引業者Aは、建売住宅の分譲を行うこととし、令和X年10月1日開発許可を受けて、同年12月1日宅地造成工事を完了し、本年2月1日建築確認を受けたが、同年4月1日現在工事は完了していない。Aが、同年4年1月1日、「宅地造成完了、建築確認申請済」と表示した広告を出して、その広告を見た宅地建物取引業者でないBと、建築確認後の同年3月1日土地付住宅の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

| 39 | H02-47-1 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、工事完了前の分譲住宅を販売する場合、Aは、建築確認を受ける前においては、その旨を表示すれば、この分譲住宅の販売広告をすることができる。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H17-34-2 | 宅地建物取引業者は、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成等規制法第12条に規定する宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。 | × |

| 2 | H08-45-1 | 宅地建物取引業者Aが宅地を分譲する際に国土利用計画法第27条の4の届出をする必要がある場合、Aは、当該届出をした後でなければ、分譲の広告をしてはならない。 | × |

| 3 | H01-50-1 | 宅地建物取引業者は、都市計画法第58条第1項の規定に基づく風致地区内における建築等の規制についての条例の規定による処分がある前に、売買契約を締結することはできない。 | ◯ |

| 4 | H01-50-2 | 宅地建物取引業者は、建築基準法第73条第1項に基づく建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定の認可がある前に、売買契約を締結することはできない。 | × |

| 5 | H01-50-3 | 宅地建物取引業者は、都市計画法第65条第1項に基づく都市計画事業地内における建築等の制限についての許可がある前に、売買契約を締結することはできない。 | ◯ |

| 6 | H01-50-4 | 宅地建物取引業者は、宅地造成等規制法第8条第1項に基づく宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可がある前に、売買契約を締結することはできない。 | ◯ |

(3).業務停止期間中の広告

★過去の出題例★

業務停止期間中の広告(宅建業法[09]2(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-32-4 | 宅地建物取引業者は、甲県知事から業務の全部の停止を命じられ、その停止の期間中に未完成の土地付建物の販売に関する広告を行ったが、当該土地付建物の売買の契約は当該期間の経過後に締結した。 | × |

| 2 | H14-32-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が甲県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた期間中であっても、当該停止処分が行われる前に印刷した広告の配布活動のみは認められている。 | × |

| 3 | H12-38-2 | 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第65条第2項の規定により業務の全部の停止を命じられた場合でも、Aは、停止期間経過後に契約を締結する宅地については、停止期間中に、その販売の広告をすることができる。 | × |

| 4 | H11-40-4 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建物を販売する。Aは、都道府県知事から業務の全部の停止を命じられ、その停止の期間中に建物の販売に関する広告を行ったが、販売の契約は当該期間の経過後に締結した。 | × |

| 5 | H05-42-3 | 宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第65条第2項の規定による業務停止の処分を受けた場合、宅地建物の販売をすることはできないが、当該処分期間経過後の販売に関し、あらかじめ広告をすることはできる。 | × |

3.契約締結時期の制限

(1).時期

工事完了前の物件に関する契約

開発許可・建築確認などの処分の前は×

(2).対象

①契約形態

売買契約

→貸借に関する契約は◯

②取引態様

自ら売主・買主×

代理・媒介×

契約締結時期の制限(宅建業法[09]3)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-38-イ | 宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Cとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。 | ◯ |

| 2 | R02s-26-3 | 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。 | × |

| 3 | R01-35-4 | 宅地建物取引業者は、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。 | ◯ |

| 4 | H30-28-ア | 宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。 | × |

| 5 | H28-32-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。 | × |

| 6 | H27-37-1 | 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。 | × |

| 7 | H27-37-4 | 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。 | × |

| 8 | H26-30-1 | 宅地建物取引業者は、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。 | × |

| 9 | H25-32-イ | 宅地建物取引業者は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主との間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。 | ◯ |

| 10 | H25-32-ウ | 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主B社(宅地建物取引業者)との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。 | ◯ |

| 11 | H19-38-2 | 宅地建物取引業者は、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買の広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない。 | ◯ |

| 12 | H19-38-3 | 都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、宅地建物取引業者Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。 | × |

| 13 | H19-38-4 | 宅地建物取引業者Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について開発行為を行いBに売却する場合、Bが宅地建物取引業者であれば、その許可を受ける前であっても当該宅地の売買の予約を締結することができる。 | × |

| 14 | H19-43-1 | 宅地建物取引業者Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地の造成工事着手前において、当該許可を受けていない場合であっても、当該許可を受けることを停止条件とする特約を付ければ、当該宅地の売買契約を締結することができる。 | × |

| 15 | H18-38-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主Bと建物の売買契約を締結する。Aは、新築分譲マンションについて、建築基準法第6条第1項の建築確認を受ける前にBと売買契約を締結することができる。 | × |

| 16 | H13-42-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結しようとしている。売買予定の建物が、建築工事完了前の建物である場合には、Aは、建築基準法第6条第1項の確認の申請をすれば、Bと売買契約を締結することができる。 | × |

| 17 | H11-40-2 | 宅地建物取引業者Aが、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、自ら売主として、宅地建物取引業者Bに対し、その建物を販売する契約の予約を締結した。 | × |

| 18 | H07-41-3 | 宅地建物取引業者は、建物の建築工事着手前において、建築基準法第6条第1項の確認を受けていない場合であっても、当該確認を受けることを停止条件とする特約付きで建物の売買契約を締結することができる。 | × |

| 19 | H05-39-2 | 宅地建物取引業者AがXから土地を取得して、宅地に造成し、自ら売主となって、Cに分譲しようとしている。AX間の売買契約において、開発許可を受けることを停止条件とする特約がある場合、Aは、その条件が成就するまでの間は、宅地建物取引業者であるCと、売買契約を締結してはならない。 | ◯ |

| 20 | H04-37-1 | 宅地建物取引業者Aは、建売住宅の分譲を行うこととし、昨年10月1日開発許可を受けて、同年12月1日宅地造成工事を完了し、本年2月1日建築確認を受けたが、同年4月1日現在工事は完了していない。Aが、宅地建物取引業者Bの強い希望に基づき、開発許可が下りた後の昨年11月1日、建築確認の取得を条件として土地付住宅の売買契約をBと締結した場合、宅地建物取引業法に違反する。 | ◯ |

| 21 | H04-37-2 | 宅地建物取引業者Aは、建売住宅の分譲を行うこととし、昨年10月1日開発許可を受けて、同年12月1日宅地造成工事を完了し、本年2月1日建築確認を受けたが、同年4月1日現在工事は完了していない。Aが、本年1月1日、「宅地造成完了、建築確認申請済」と表示した広告を出して、その広告を見た宅地建物取引業者でないBと、建築確認後の同年3月1日土地付住宅の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

(3).まとめ

4.取引態様の明示

(1).取引態様の別

①自ら当事者

②代理

③媒介

★過去の出題例★

取引態様の明示(自ら当事者となる場合)(宅建業法[09]4)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H24-28-ア | 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。 | × |

| 2 | H14-32-1 | 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買に関する広告をする場合、自己所有の物件で自ら契約の当事者となる場合においては、取引態様の別を記載する必要はない。 | × |

| 3 | H03-47-4 | 宅地建物取引業者は、顧客から宅地の購入の注文を受けた場合において、自己所有の物件を提供しようとするときは、取引態様の明示をする必要はない。 | × |

| 4 | H02-47-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって行う工事完了前の分譲住宅の販売について販売広告をする場合、Aは、自己が売主である旨の表示を省略することができない。 | ◯ |

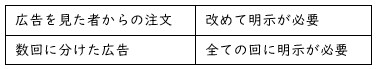

(2).タイミング

取引態様の明示(広告時と注文時)(宅建業法[09]4(2))

取引態様の明示(●●のとき不要?)(宅建業法[09]4)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-31-1 | 宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。 | × |

| 2 | R04-37-ウ | 宅地建物取引業者が一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。 | ◯ |

| 3 | R03s-38-ア | 宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。 | × |

| 4 | R02-27-ア | 宅地建物取引業者は、建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。 | × |

| 5 | H29-42-エ | 宅地建物取引業者は、建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。 | ◯ |

| 6 | H26-30-3 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。 | × |

| 7 | H20-32-3 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。 | × |

| 8 | H10-34-2 | 宅地建物取引業者は、取引態様の別を明示した広告を見た者から建物の売買に関する注文を受けた場合、注文を受けた際に改めて取引態様の別を明示する必要はない。 | × |

| 9 | H06-40-2 | 宅地建物取引業者は、取引態様の別について、広告の際省略しても、顧客から注文を受けた際に明示すれば、さしつかえない。 | × |

| 10 | H03-47-1 | 宅地建物取引業者は、顧客から宅地の売買の注文を受けたときは、その売買契約成立後遅滞なく、取引態様の明示をする必要がある。 | × |

| 11 | H03-47-3 | 宅地建物取引業者は、取引態様の明示がある広告を見た顧客から宅地の売買の注文を受けたときは、取引態様の問合せがなくても、取引態様の明示をする必要がある。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-37-ウ | 宅地建物取引業者が一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。 | ◯ |

| 2 | R03s-30-1 | 宅地建物取引業者は、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至らなかった場合には、当該広告は法第34条の規定に違反するものではない。 | × |

| 3 | R03-30-ウ | 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。 | × |

| 4 | R02-27-ウ | 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。 | ◯ |

| 5 | R01-30-イ | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。 | × |

| 6 | H28-32-3 | 宅地建物取引業者は、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに自社ホームページに広告を掲載したが、広告を見た者からの問い合わせはなく、契約成立には至らなかった。 | × |

| 7 | H26-30-4 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。 | × |

| 8 | H23-36-2 | 宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外には取引態様の別を明示する必要はない。 | × |

| 9 | H17-34-1 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならないが、取引の相手方に対し、取引態様の別が明らかである場合は明示する必要はない。 | × |

| 10 | H16-36-2 | 宅地建物取引業者は、未完成の土地付建物の販売依頼を受け、その広告を行うにあたり、当該広告印刷時には取引態様の別が未定であるが、配布時には決定している場合、取引態様の別を明示しない広告を行うことができる。 | × |

| 11 | H10-42-2 | 宅地建物取引業者AがBから宅地を購入するため交渉中であり、Aが購入後売主として売買するか、又は媒介してBの宅地を売買するか未定であるとき、Aは、取引態様の別を明示することなく、当該宅地の売買に関する広告をすることができる。 | × |

| 12 | H05-42-2 | 一団地の住宅を数回に分けて販売する場合、最終回の分譲については、売主が明らかであるので、これを省略して広告してもさしつかえない。 | × |

(3).相手方が宅建業者である場合

同様に適用

→明示必要

★過去の出題例★

取引態様の明示(相手方が宅建業者である場合)(宅建業法[09]4(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R01-35-3 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bから宅地の売買に関する注文を受けた際、Bに対して取引態様の別を明示しなかった。 | × |

| 2 | H19-43-3 | 宅地建物取引業者Aは、取引態様の明示がある広告を見た宅地建物取引業者Bから建物の売買の注文を受けた場合、Bから取引態様の問い合わせがなければ、Bに対して、取引態様を明示する必要はない。 | × |

| 3 | H10-34-4 | 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者から建物の売買に関する注文を受けた場合、取引態様の別を明示する必要はない。 | × |

| 4 | H08-45-3 | 宅地建物取引業者Aが宅地の売買に関する注文を受けた場合で、その注文をした者が宅地建物取引業者であるとき、Aは、取引態様の別を明示する必要はない。 | × |

| 5 | H03-47-2 | 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者から宅地の売買の注文を受けたときは、取引態様の明示をする必要はない。 | × |

| 6 | H01-44-4 | 宅地建物取引業者相互間の宅地の売買において、売主は、宅地の売買に関する注文を受けたとき、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなかった。 | × |

5.不当な履行遅延の禁止

①登記

②引渡し

③対価の支払

★過去の出題例★

不当な履行遅延の禁止(宅建業法[09]5)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H26-41-3 | 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。 | × |

| 2 | H24-40-ア | 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。 | ◯ |

| 3 | H08-45-2 | 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした後においても、Aは、届出前に締結した宅地分譲の契約に基づく当該宅地の引渡しを不当に遅延する行為をしてはならない。 | ◯ |

6.秘密を守る義務

(1).義務を負う者

①宅建業者

②従業者

(2).義務を負う期間

廃業後・退職後も含む

(3).秘密を開示できる場合

「正当な理由」が必要

★過去の出題例★

秘密を守る義務(宅建業法[09]6)

使用人等の守秘義務(宅建業法[09]6)

20220808

#315(秘密を守る義務)に統合。このテーブルは廃止。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 宅建業者 | |||

| 1 | R05-37-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。 | × |

| 2 | R03-40-4 | 宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。 | × |

| 3 | R02s-36-1 | 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。 | × |

| 4 | R02s-36-2 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。 | × |

| 5 | R02s-36-3 | 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。 | ◯ |

| 6 | R02s-36-4 | 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。 | × |

| 7 | R01-27-ウ | 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |

| 8 | H24-40-イ | 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。 | × |

| 9 | H19-36-3 | 宅地建物取引業者Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。 | ◯ |

| 10 | H16-45-2 | 宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。 | ◯ |

| 11 | H13-45-ア | 宅地建物取引業者は、正当な理由なしに、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | ◯ |

| 12 | H09-30-4 | 宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申出を断った。 | × |

| 13 | H07-37-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を営まなくなった後においても、本人の承諾のある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |

| 宅建業者の使用人等 | |||

| 1 | H17-32-3 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |

| 2 | H16-45-2 | 宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。 | ◯ |

| 3 | H12-31-3 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、正当な理由がある場合又はその従業者でなくなった場合を除き、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |

| 4 | H01-49-4 | 宅地建物取引業者の使用人は、正当な理由なくして、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らした場合、5万円以下の過料に処せられることがある。 | × |

20220808

#315(秘密を守る義務)に統合。このテーブルは廃止。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 17-32-3 | 本人の同意がある場合のみ、秘密を開示することができる。 | × |

| 2 | 16-45-2 | 専任の宅建士でない従業者も守秘義務を負う。 | ◯ |

| 3 | 12-31-3 | 従業者でなくなれば、守秘義務を負わない。 | × |

| 4 | 01-49-4 | 守秘義務違反の場合、5万円以下の過料に処されることがある。 | × |

7.業務に関する禁止事項

(1).重要事実不告知・不実告知の禁止

①相手方等主の判断に重要な影響を及ぼす事実について

②故意に

③事実を告げないor不実のことを告げる

★過去の出題例★

重要事実不告知・不実告知の禁止(宅建業法[09]7(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-28-イ | 宅地建物取引業者Aの従業員Bは、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をCに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。 | × |

| 2 | H30-40-ウ | 宅地建物取引業者は、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。 | ◯ |

| 3 | H28-34-1 | 宅地建物取引業者が、賃貸アパートの媒介に当たり、入居申込者が無収入であることを知っており、入居申込書の収入欄に「年収700万円」とあるのは虚偽の記載であることを認識したまま、その事実を告げずに貸主に提出した行為は法に違反する。 | ◯ |

| 4 | H20-38-1 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地の周辺環境について買主の判断に重要な影響を及ぼす事実があったため、買主を現地に案内した際に、宅地建物取引士でない宅地建物取引業者の従業者が当該事実について説明した。 | ◯ |

| 5 | H19-36-4 | 宅地建物取引業者Aの従業者が、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。 | ◯ |

| 6 | H16-44-4 | 宅地建物取引業者A社は、その相手方等に対して契約に係る重要な事項について故意に事実を告げない行為は禁止されているが、法人たるA社の代表者が当該禁止行為を行った場合、当該代表者については懲役刑が科されることがあり、またA社に対しても罰金刑が科されることがある。 | ◯ |

| 7 | H13-37-1 | 宅地建物取引業者Aは、Bから住宅用地の購入について依頼を受け媒介契約を締結していた。Aは、Bが住宅の建設を急いでおり更地の取得を希望していることを知っていた場合でも、空き家について登記がされていないときは、Bに対して空き家が存する事実を告げる必要はない。 | × |

| 8 | H12-35-1 | 宅地建物取引業者Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、当該建物の近隣にゴミの集積場所を設置する計画がある場合で、それを借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、Aは、その計画について故意に借主に対し告げなかった。 | × |

| 9 | H11-42-3 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行う。Aは、当該宅地に対抗力のある借地権を有する第三者が存在することを知っていたが、当該借地権は登記されていなかったので、Cに対して告げることなく、BC間の売買契約を締結させた。 | × |

(2).不当に高額な報酬要求の禁止

要求すること自体を禁止

★過去の出題例★

不当に高額な報酬要求の禁止(宅建業法[09]7(2)・[21]6(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-34-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。 | ◯ |

| 2 | H23-41-エ | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際して、売買契約の締結後、買主に対して不当に高額の報酬を要求したが、買主がこれを拒んだため、その要求を取り下げた。 | × |

| 3 | H18-40-2 | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、不当に高額の報酬を要求したが、実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取った。 | × |

| 4 | H11-42-1 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行った。Aは、Bとの媒介契約の締結に当たり不当に高額の報酬を要求したが、BC間の売買契約が成立した後に実際にAがBから受領した報酬額は、国土交通大臣が定めた報酬額の限度内であった。 | × |

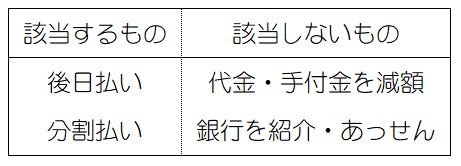

(3).手付貸与による契約誘引の禁止

①手付貸与とは

②禁止される行為

契約を誘引すること

★過去の出題例★

手付貸与による契約誘引の禁止(宅建業法[09]7(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-36-イ | 宅地建物取引業者は、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。 | × |

| 2 | R03-43-ア | マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。 | × |

| 3 | R02s-26-1 | 宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。 | × |

| 4 | R02s-40-2 | 宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。 | × |

| 5 | R02s-40-4 | 宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。 | ◯ |

| 6 | H30-40-ア | 宅地建物取引業者は、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。 | × |

| 7 | H30-40-イ | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。 | ◯ |

| 8 | H29-34-1 | 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。 | ◯ |

| 9 | H29-34-3 | 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。 | × |

| 10 | H29-34-4 | 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。 | ◯ |

| 11 | H28-29-イ | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。 | × |

| 12 | H28-34-4 | 宅地建物取引業者が、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。 | ◯ |

| 13 | H27-41-ウ | 宅地建物取引業者の従業者が行った「弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。」という発言は、宅地建物取引業法に違反しない。 | ◯ |

| 14 | H26-43-1 | 宅地建物取引業者Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。 | × |

| 15 | H24-34-ウ | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円を受領した。A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。 | × |

| 16 | H24-41-ウ | 宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に当たって、A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。 | ◯ |

| 17 | H23-41-ア | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。 | × |

| 18 | H21-40-1 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。 | × |

| 19 | H20-38-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金100万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100万円とする売買契約を締結した。 | × |

| 20 | H18-40-3 | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。 | × |

| 21 | H15-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、残りの手付金をAが貸し付け、契約の締結を誘引した。 | × |

| 22 | H13-42-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結する場合、買主Bも宅地建物取引業者であるので、AがBに対し手付金を貸し付けて契約の締結を誘引してもさしつかえない。 | × |

| 23 | H12-35-4 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。 | ◯ |

| 24 | H12-40-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金5,000万円、手付金1,000万円)を締結しようとしている。Aは、Bの要求があった場合は、契約の締結を誘引するためBの手付金の支払いについて分割払とすることができる。 | × |

| 25 | H11-42-2 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行おうとしている。Aは、Cに対し手付を貸し付けるという条件で、BC間の売買契約の締結を誘引したが、Cは、その契約の締結に応じなかった。 | × |

| 26 | H11-42-4 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行った。Aは、B及びCに対し、手付金について当初Bが提示した金額より減額するという条件でBC間の売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させた。 | ◯ |

| 27 | H09-38-1 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。契約成立前に、Bが、Aを通してCから、貸借希望の真摯なことの証明の目的で申込証拠金を受領した場合において、Aは、Cに対し「契約が成立したとき、申込証拠金を手付金の一部に充当し、Cは手付金の不足分を契約成立後7日以内に支払わなければならない」旨説明して、契約を締結させた。 | × |

| 28 | H09-40-1 | 宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買を媒介した。Aは、建物の売買契約の成立時において、Cに手付金全額の用意ができていなかったので、不足分を立て替えて、当該売買契約を成立させた。 | × |

| 29 | H04-44-1 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(価格1億7,000万円)の売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結しようとしている。手付は、1,500万円としたが、Bが一括しては払えないというので、500万円ずつ3回に分割して支払うこととした。 | × |

| 30 | H01-48-1 | 宅地建物取引業者Aが売主、買主が宅地建物取引業者Bという代金6,000万円の宅地の売買で、Bが手付金1,200万円を持ち合わせていなかったので、Aが貸与して契約の締結を誘引したとしても、宅地建物取引業法違反とはならない。 | × |

(4).宅建業者・従業者の禁止行為

①断定的判断の提供

利益を生ずることが確実と誤解させるような断定的判断を提供する行為

②威迫行為

★過去の出題例★

断定的判断の提供・威迫行為の禁止(宅建業法[09]7(4)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R01-27-エ | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。 | ◯ |

| 2 | H27-41-イ | 宅地建物取引業者の従業者が行った「弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。」という発言は、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

| 3 | H26-43-4 | 宅地建物取引業者の従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。 | ◯ |

| 4 | H18-40-1 | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為をしたが、実際に売買契約の成立には至らなかった。 | × |

| 5 | H15-38-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約前に当該宅地の周辺の価格が値上がりしているので、2年後には、当該宅地の価格が上昇し、Bが転売によって利益を得ることが確実である旨の説明を行った。 | × |

| 6 | H08-40-2 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して「周辺の土地の価格が、最近5年間で2.5倍になっていますから、この土地の価格も今後5年間に2倍程度になることは確実です。」と説明した。 | × |

| 関連過去問:威迫行為の禁止 | |||

| 1 | H27-43-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Aの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。 | ◯ |

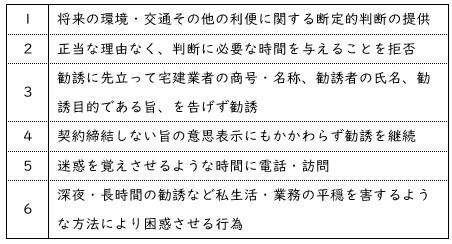

③勧誘の際の禁止行為

勧誘の際の禁止行為(宅建業法[09]7(4)③)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| (イ)環境・交通に関する断定的判断の提供 | |||

| 1 | H28-34-2 | 宅地建物取引業者が、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げた場合、そのような計画はなかったとしても、故意にだましたわけではないので法には違反しない。 | × |

| 2 | H27-41-ア | 宅地建物取引業者の従業者が行った「隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。」という発言は、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

| 3 | H26-43-4 | 「近所に幹線道路の建設計画がある」と説明したが、実際には建設計画は存在せず、従業者の思い込みであった場合、宅建業法に違反しない。 | × |

| 4 | H24-32-4 | 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う。Bは、契約するかどうかの重要な判断要素の1つとして、当該宅地周辺の将来における交通整備の見通し等についてA社に確認した。A社は、将来の交通整備について新聞記事を示しながら、「確定はしていないが、当該宅地から徒歩2分のところにバスが運行するという報道がある」旨を説明した。 | ◯ |

| 5 | H24-41-イ | 宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に当たって、A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。 | × |

| 6 | H20-38-3 | 宅地建物取引業者の従業者は、宅地の販売の勧誘に際し、買主に対して「この付近に鉄道の新駅ができる」と説明したが、実際には新駅設置計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明し、契約の締結には至らなかった。 | × |

| 7 | H16-44-2 | 宅地建物取引業者は、その相手方等に対して契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境等について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されているが、過失によって当該断定的判断を提供してしまった場合でも免責されない。 | ◯ |

| 8 | H08-45-4 | 宅地建物取引業者Aの分譲する宅地が、10年後開通予定の地下鉄の複数の駅候補地の1つから徒歩5分の場所にある場合、Aは、「地下鉄の新駅まで徒歩5分」と記載したパンフレットにより契約締結の勧誘をすることができる。 | × |

| (ロ)必要な時間の許与を拒否 | |||

| 1 | R03-43-イ | 宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。 | × |

| 2 | R02s-40-3 | 宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、理由の如何を問わず、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。 | × |

| (ハ)勧誘者情報の不告知 | |||

| 1 | R05-36-エ | 宅地建物取引業者はアンケート調査を装ってその目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに個人宅を訪問し、マンションの売買の勧誘をした。 | × |

| 2 | R03-43-ウ | マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。 | × |

| 3 | H29-28-ウ | 宅地建物取引業者の従業者は、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。 | × |

| 4 | H29-34-2 | 宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。 | × |

| 5 | H26-43-2 | 宅地建物取引業者の従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。 | ◯ |

| 6 | H24-41-ア | 宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に当たって、A社の従業員は、投資用マンションの販売の勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。 | × |

| (ニ)勧誘の継続 | |||

| 1 | R05-28-ア | 宅地建物取引業者Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。 | × |

| 2 | R02s-40-1 | 宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

| 3 | H30-40-エ | 宅地建物取引業者は、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。 | × |

| 4 | H29-28-ウ | 宅地建物取引業者の従業者は、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。 | × |

| 5 | H26-41-2 | 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

| 6 | H26-43-3 | 宅地建物取引業者の従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。 | × |

| (ホ)迷惑時間帯の電話・訪問 | |||

| 1 | R05-28-ウ | 宅地建物取引業者Aの従業員Bは、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をCに対して行おうと考え、23時頃にCの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Cの私生活の平穏を害し、Cを困惑させた。 | × |

| 2 | H24-41-エ | 宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に当たって、A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。 | × |

| (ヘ)困惑させる行為 | |||

| 1 | R05-28-ウ | 宅地建物取引業者Aの従業員Bは、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をCに対して行おうと考え、23時頃にCの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Cの私生活の平穏を害し、Cを困惑させた。 | × |

| 2 | H23-41-イ | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、短時間であったが、私生活の平穏を害するような方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させた。 | × |

④預り金の返還拒否

★過去の出題例★

預り金の返還拒否(宅建業法[09]7(4)④)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-36-ア | 建物の貸借の媒介に際して、賃借の申込みをした者がその撤回を申し出たので、宅地建物取引業者はかかった諸費用を差し引いて預り金を返還した。 | × |

| 2 | R03-43-エ | 建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。 | × |

| 3 | H27-41-エ | 宅地建物取引業者の従業者が行った「お預かりした申込証拠金10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。」という発言は、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

| 4 | H24-32-1 | 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う。Bは、買受けの申込みを行い、既に申込証拠金を払い込んでいたが、申込みを撤回することとした。A社は、既にBに重要事項説明を行っていたため、受領済みの申込証拠金については、解約手数料に充当するとして返還しないこととしたが、申込みの撤回には応じた。 | × |

| 5 | H21-40-2 | 建物の売買の媒介に際し、買主から売買契約の申込みを撤回する旨の申出があったが、宅地建物取引業者は、申込みの際に受領した預り金を既に売主に交付していたため、買主に返還しなかった。 | × |

| 6 | H20-38-2 | 建物の貸借の媒介において、申込者が自己都合で申込みを撤回し賃貸借契約が成立しなかったため、宅地建物取引業者は、既に受領していた預り金から媒介報酬に相当する金額を差し引いて、申込者に返還した。 | × |

| 7 | H18-41-2 | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において、契約の申込時に預り金を受領していたが、契約の成立前に申込みの撤回がなされたときに、既に貸主に預り金を手渡していることから、返金を断った。 | × |

| 8 | H12-35-3 | 宅地建物取引業者Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは、「預り金は、手付金として既に家主に交付した」といって返還を拒んだ。 | × |

⑤手付放棄による解除を不当に妨害

★過去の出題例★

手付放棄による解除を不当に妨害(宅建業法[09]7(4)⑤)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-34-3 | 宅地建物取引業者は、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる。 | ◯ |

| 2 | H23-41-ウ | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、売買契約の締結後、買主から手付放棄による契約解除の申出を受けたが、正当な理由なく、これを拒んだ。 | × |

[Step.2]一問一答式実戦応用編講座

実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.2]実戦応用編を受講 | 1,980円~ |

| 2 | YouTubeメンバーシップ(「スリー・ステップ オールインワン」レベル)に登録 | 3,590円/月 |

| 学習資料 | 『一問一答式過去問集』 | 無料ダウンロード |

法人である宅地建物取引業者の代表者が宅地または建物の売買に関し誇大広告を行った場合、実際にその広告により被害を受けた人がいないときであってもその代表者だけでなく、当該法人が罰金の刑に処せられることがある。

07-41-4 ×とありますが、どの箇所が回答の根拠となるのでしょうか。

山平様

返信が遅くなり、申し訳ありません。

「平成7年問41肢4」は「◯(正しい)」記述です。

根拠については、

https://e-takken.tv/07-41/

を御覧いただけると、詳細に解決しています。