【宅建過去問】(平成12年問14)不動産登記法(所有権の保存の登記)

所有権の保存の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。

- 土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権の保存の登記を申請することができる。

- 土地収用法による収用によって、土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存の登記を申請することができる。

- 1棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。

正解:2

1 正しい

所有権の保存の登記ができるのは、以下の者である(不動産登記法74条1項)。

- 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

- 所有権を有することが確定判決によって確認された者

- 収用によって所有権を取得した者

したがって、「所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者」は、所有権保存登記をすることができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

所有権の保存の登記(不動産登記法[03]2(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-14-1 | 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 | × |

| 2 | H19-16-1 | 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。 | × |

| 3 | H18-15-3 | 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 4 | H12-14-1 | 所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 5 | H12-14-2 | 土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |

| 6 | H12-14-3 | 土地収用法による収用によって、土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 7 | H09-14-1 | 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。 | × |

| 8 | H07-16-3 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、C名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 9 | H07-16-4 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、B名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |

| 10 | H06-16-2 | 土地の表題部にAが所有者として記載されている場合に、Bがその土地を買い受けたときは、Bは、申請情報と併せて売買契約書を登記原因証明情報として提供すれば、直接B名義の所有権保存の登記を申請することができる。 | × |

2 誤り

表題部所有者の共同相続人の一人が保存登記をする場合、自己の持分のみを保存登記することはできない。一筆の土地につき、保存登記がある部分とない部分ができてしまうからである。

したがって、共同相続人全員を所有者として所有権保存登記すべきである。

この行為は共有財産の保存行為にあたるので、各共同相続人が単独で行うことができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

所有権の保存の登記(不動産登記法[03]2(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-14-1 | 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 | × |

| 2 | H19-16-1 | 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。 | × |

| 3 | H18-15-3 | 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 4 | H12-14-1 | 所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 5 | H12-14-2 | 土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |

| 6 | H12-14-3 | 土地収用法による収用によって、土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 7 | H09-14-1 | 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。 | × |

| 8 | H07-16-3 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、C名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 9 | H07-16-4 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、B名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |

| 10 | H06-16-2 | 土地の表題部にAが所有者として記載されている場合に、Bがその土地を買い受けたときは、Bは、申請情報と併せて売買契約書を登記原因証明情報として提供すれば、直接B名義の所有権保存の登記を申請することができる。 | × |

3 正しい

肢1参照。収用によって所有権を取得した者は、所有権保存登記をすることができる(不動産登記法74条1項3号)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

所有権の保存の登記(不動産登記法[03]2(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-14-1 | 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 | × |

| 2 | H19-16-1 | 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。 | × |

| 3 | H18-15-3 | 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 4 | H12-14-1 | 所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 5 | H12-14-2 | 土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |

| 6 | H12-14-3 | 土地収用法による収用によって、土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 7 | H09-14-1 | 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。 | × |

| 8 | H07-16-3 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、C名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 9 | H07-16-4 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、B名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |

| 10 | H06-16-2 | 土地の表題部にAが所有者として記載されている場合に、Bがその土地を買い受けたときは、Bは、申請情報と併せて売買契約書を登記原因証明情報として提供すれば、直接B名義の所有権保存の登記を申請することができる。 | × |

4 正しい

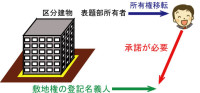

区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる(同法74条2項)。

区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる(同法74条2項)。

※当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない(同条2項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

区分建物の所有権保存の登記(不動産登記法[04]3(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-14-4 | 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 | ◯ |

| 2 | R02-14-1 | 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。 | ◯ |

| 3 | H28-14-4 | 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 | ◯ |

| 4 | H25-14-3 | 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |

| 5 | H12-14-4 | 1棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 6 | H08-16-2 | 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 | ◯ |

| 7 | H01-16-3 | 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 | ◯ |