【宅建過去問】(平成21年問04)相隣関係

![]()

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

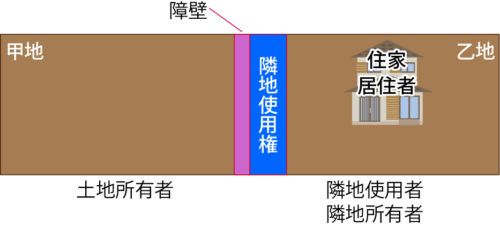

- 土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。

- 複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

- Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは原則として竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。

- 異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

正解:2

1 正しい

土地の所有者が境界付近で障壁や建物を築造したり、修繕する場合、必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができます(民法209条1項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

隣地使用権(民法[09]2)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-02-1 | 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。 | ◯ |

| 2 | H21-04-1 | 土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地を使用することができる。 | ◯ |

| 3 | H11-02-1 | 土地の所有者は、隣地との境界近くで建物を築造し、又は修繕する場合でも、隣人自身の承諾を得たときを除き、隣地に立ち入ることはできない。 | × |

2 誤り

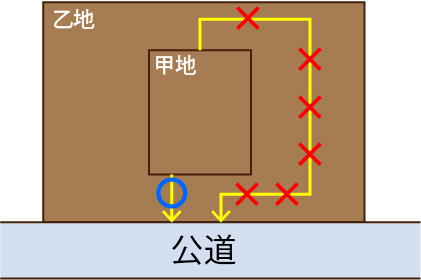

他の土地に囲まれて公道に通じない土地(「袋地(ふくろぢ)」ともいいます。図の甲地のこと)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地(「囲繞地(いにょうち)」ともいいいます。図の乙地)を通行することができます(民法210条1項)。

その場合、通行の場所と方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(同法211条1項)。図でいえば、×のルートではなく、◯のルートを通行する必要があります。

言い換えれば、「その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行」できるわけではありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

公道に至るための他の土地の通行権(民法[09]3)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-02-4 | 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。 | × |

| 2 | R02-01-1 | Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。 | ◯ |

| 3 | R02-01-2 | Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。 | × |

| 4 | R02-01-4 | Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。 | × |

| 5 | H29-04-2 | 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。 | × |

| 6 | H25-03-1 | 囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。 | ◯ |

| 7 | H25-03-2 | 共有物分割によって袋地が生じた場合、償金を支払わずに、他の分割者の土地を通行できる。 | ◯ |

| 8 | H21-04-2 | 囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できる。 | × |

| 9 | H13-03-1 | 償金を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所・方法を定め通路を開設できる。 | × |

| 10 | H13-03-2 | 囲繞地通行権の対象となる土地を譲り受けた場合、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。 | × |

| 11 | H13-03-3 | 共有地の分割によって袋地となったときには、分割後の残余地にしか通路を開設できない。 | ◯ |

| 12 | H13-03-4 | 甲地が、D所有の土地を分筆してAに売却した結果、袋地になった場合で、Dが、甲地の譲渡後、その残余地である乙地をEに売却したときには、Aは乙地に通路を開設できない。 | × |

3 正しい

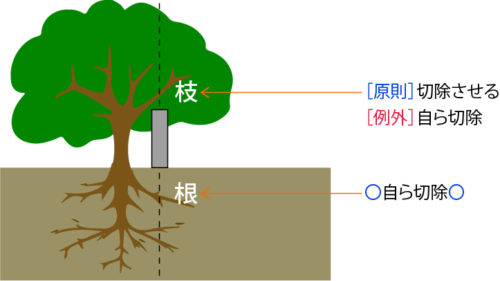

隣地の竹木の枝が境界線を越えてきたときは、竹木の所有者に、その枝を切除させることができます(民法233条1項)。しかし、竹木所有者の承諾がない限り、原則として、A自らがその枝を切ることは許されません。例外的に、以下の場合は、Aが自ら切除することができます(同条3項)。

- 竹木所有者に催告したのに、相当期間内に切除しない

- 竹木所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない

- 急迫の事情がある

これに対し、隣地の竹木の根が境界線を越えてきたときは、A自らが、その根を切り取ることができます(同条4項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

竹木の枝・根(民法[09]5)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-02-2 | 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。 | × |

| 2 | H21-04-3 | 土地所有者Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは原則として竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。 | ◯ |

| 3 | H16-07-3 | 土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切除できることはない。 | × |

| 4 | H16-07-4 | 土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切除できる。 | ◯ |

| 5 | H11-02-3 | 隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合は、これを竹木の所有者に切り取るように請求することができるが、自分で切り取ることはできない。 | × |

4 正しい

境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓や縁側、ベランダを設ける場合、目隠しを付ける必要があります(民法235条1項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

境界線付近の建築の制限(民法[09]6)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 21-04-4 | 境界線から1m未満で、他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 | ◯ |

| 2 | 11-02-4 | 境界線から1m未満で、他人の宅地を見通すことができる窓・縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 | ◯ |