【宅建過去問】(平成24年問18)建築基準法

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

- 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

- 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。

- 建築主事又は指定確認検査機関は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。

正解:2

1 誤り

建築基準法の施行前から存在する建築物や、同法の改正により改正後の規定に適合しなくなった建築物を既存不適格建築物といいます。既存不適格建築物については、建築基準法の適用が除外されます(同法3条2項)。

つまり、建築物を使い続ける限り、現行の建築基準法に適合していなくとも、違法建築物ではないわけです。

本肢は、「速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない」とする点が誤っています。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

適用の除外(建築基準法[01]2)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-17-1 | 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。 | × |

| 2 | H30-18-4 | 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。 | × |

| 3 | H24-18-1 | 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。 | × |

| 4 | H14-21-3 | 文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物であっても、建築基準法は適用される。 | × |

| 5 | H11-20-4 | 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。 | ◯ |

2 正しい

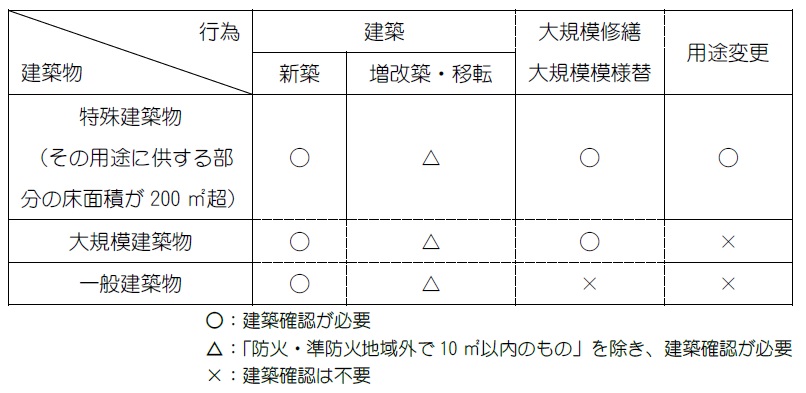

事務所を飲食店(特殊建築物)に用途変更する場合で、その床面積(250㎡)が200㎡を超えていますから、建築確認を受ける必要があります(建築基準法87条1項、6条1項1号)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 建築 | |||||

| 1 | H27-17-4 | 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。 | ◯ | ||

| 2 | H07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ | ||

| 3 | H03-21-2 | 木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。 | × | ||

| 大規模修繕 | |||||

| 1 | H19-21-1 | 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。 | ◯ | ||

| 2 | H02-21-4 | 延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。 | × | ||

| 用途変更 | |||||

| 1 | R03s-17-2 | 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。 | ◯ | ||

| 2 | H29-18-4 | ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。 | × | ||

| 3 | H27-17-3 | 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。 | × | ||

| 4 | H24-18-2 | 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築確認を受けなければならない。 | ◯ | ||

| 5 | H22-18-2 | 用途が事務所である3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。 | × | ||

| 6 | H11-20-3 | 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。 | × | ||

| 7 | H04-21-4 | 木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ | ||

| 8 | H02-21-2 | 延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。 | ◯ | ||

| 9 | H01-23-4 | 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |

3 誤り

居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上とする必要があります(建築基準法28条2項)。

本肢は、これを「25分の1」とする数字ヒッカケです。

※住宅の居室には、採光のため、床面積の7分の1以上の面積の開口部が必要です(建築基準法28条1項本文)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

居室の開口部(建築基準法[02]2(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-17-3 | 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。 | × |

| 2 | H26-17-1 | 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。 | ◯ |

| 3 | H24-18-3 | 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。 | × |

| 4 | H12-22-1 | 住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。 | × |

4 誤り

建築確認は、建築物の計画が、建築基準関係規定に適合していることを確認する手続です。ここでいう建築基準関係規定とは、建築基準法令だけを指すのではありません。それに加え、建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律や、これに基づく命令と条例の規定で政令で定めるものも含まれるのです(建築基準法6条1項)。「政令で定めるもの」の中には、都市計画法や盛土規制法などが含まれています(令9条)。

以上より、建築確認にあたり、建築主事又は指定確認検査機関は、都市計画法等との適合性も審査することになります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建築確認:手続(建築基準法[09]3(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H24-18-4 | 建築主事又は指定確認検査機関は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。 | × |

| 2 | H09-24-3 | 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し建築確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。 | × |

| 3 | H05-21-2 | 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し確認の申請をするときは、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。