【宅建過去問】(平成24年問19)建築基準法

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

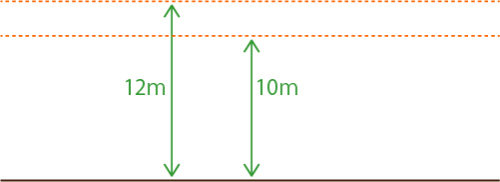

- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

- 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。

- 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。

正解:3

1 誤り

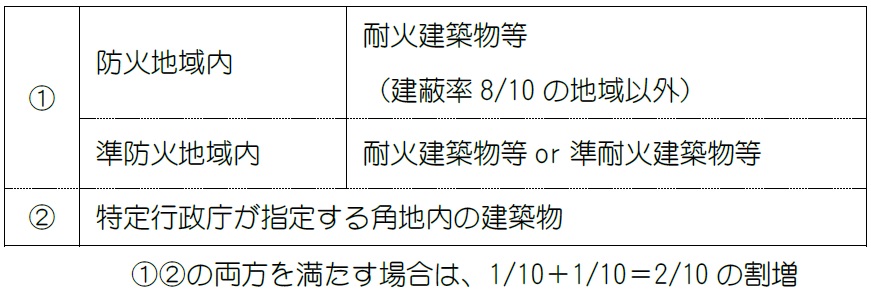

以下の建築物については、都市計画所定の建蔽率に10分の1を加えた数値が建蔽率の限度となります(建築基準法53条3項)。つまり、建蔽率の割増を受けることができるわけです。

本肢は、②に関するものですが、「特定行政庁の指定がなくとも」とする点が誤りです。

本肢は、②に関するものですが、「特定行政庁の指定がなくとも」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建蔽率が1/10割増になる場合(建築基準法[05]2(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火・準耐火建築物等 | |||

| 1 | R01-18-3 | 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 | × |

| 2 | H26-18-4 | 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 | ◯ |

| 3 | H03-23-1 | 第一種中高層住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限は、適用される。 | ◯ |

| 4 | H02-23-3 | 近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率は、8/10を超えてはならない。 | × |

| 指定角地内にある建築物 | |||

| 1 | H24-19-1 | 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 | × |

| 2 | H01-20-4 | 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。 | × |

| 両方の要件を満たす場合 | |||

| 1 | R05-18-1 | 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。 | ◯ |

| 2 | R03-17-1 | 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。 | ◯ |

| 3 | H08-24-4 | 第一種住居地域内で建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ防火地域内で、特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物(住宅)の建蔽率は、都市計画で定められた第一種住居地域の建蔽率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない。 | ◯ |

2 誤り

都市計画により建築物の高さの上限を10m又は12mと定めることを絶対的高さ制限といいます(建築基準法55条1項)。

この絶対的高さ制限が適用されるのは、用途地域のうち低層住居専用グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)に限られます。

本肢は、「12m又は15m」とする数字ヒッカケです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建築物の高さの限度(建築基準法[07]2)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-18-4 | 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | × |

| 2 | H30-19-1 | 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | ◯ |

| 3 | H24-19-2 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | × |

| 4 | H19-22-3 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。 | × |

| 5 | H13-21-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。 | × |

| 6 | H06-21-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、3階建ての住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ、建てることができない。 | × |

| 7 | H05-22-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さの最高限度は、15mである。 | × |

| 8 | H02-24-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。 | × |

3 正しい

建築物の敷地面積の最低限度を定める場合、最低限度は、200㎡を超えることができません(建築基準法53条の2第2項)。例えば、「100㎡」と定めることはできますが、「250㎡」と定めることは許されません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

敷地面積の最低限度(建築基準法[05]4)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H24-19-3 | 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。 | ◯ |

| 2 | H06-21-2 | 第一種低層住居専用地域内の建築物について、建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合、200㎡を超えない範囲で、定めなければならない。 | ◯ |

4 誤り

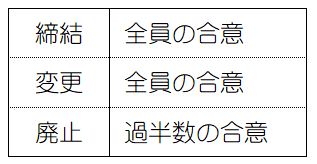

建築協定を変更する場合には、土地所有者等全員の合意が必要です(建築基準法74条、70条3項)。

一方、建築協定を廃止する場合に要求されるのは、過半数の合意です(同法76条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建築協定(建築基準法[10])

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 目的 | |||

| 1 | H15-21-2 | 建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。 | × |

| 2 | H05-24-3 | 建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。 | × |

| 締結・変更・廃止 | |||

| 1 | H24-19-4 | 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。 | × |

| 2 | H05-24-1 | 建築協定を締結するには、当該建築協定区域内の土地(借地権の目的となっている土地はないものとする。)の所有者の、全員の合意が必要である。 | ◯ |

| 一人協定 | |||

| 1 | H05-24-2 | 建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、定めることができる。 | ◯ |

| 効力 | |||

| 1 | H21-19-2 | 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。 | ◯ |

| 2 | H05-24-4 | 建築協定は、特定行政庁の認可を受ければ、その認可の公告の日以後新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。 | ◯ |

| 建築物の借主の地位 | |||

| 1 | H27-18-4 | 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。