【宅建過去問】(平成28年問20)盛土規制法

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

- 宅地造成等工事規制区域内において、盛土又は切土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。

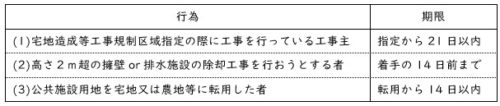

- 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

- 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正解:1

1 誤り

造成宅地防災区域として指定をすることができる区域は、政令で定める基準に該当するものに限られます(盛土規制法45条1項)。

そして、「政令で定める基準」の中には、

- 「盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5m以上であるもの」

だけでなく、 - 「盛土をした土地の面積が3,000㎡以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの」

も含まれます(令35条1項)。

したがって、盛土の高さが5m未満でも、造成宅地防災区域として指定することができる場合があります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

造成宅地防災区域の指定・解除(盛土規制法[03]2)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 指定 | |||

| 1 | R05-19-1 | 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |

| 2 | R04-19-4 | 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |

| 3 | R03-19-4 | 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |

| 4 | R01-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |

| 5 | H28-20-1 | 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |

| 6 | H24-20-4 | 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |

| 7 | H19-23-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内においても、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。 | × |

| 解除 | |||

| 1 | H23-20-1 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。 | ◯ |

| 2 | H19-23-2 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。 | ◯ |

2 正しい

有資格者による設計が必要になるのは、以下のケースです(盛土規制法13条2項、令21条)。

本肢では、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡ですから、有資格者に設計させる必要はありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

工事の技術的基準(有資格者による設計)(盛土規制法[02]2(2)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | ◯ |

| 2 | R02s-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | ◯ |

| 3 | H28-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、盛土又は切土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。 | ◯ |

| 4 | H25-19-1 | 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | × |

| 5 | H06-25-2 | 宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等を行う場合において、高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。 | × |

3 正しい

宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、高さが2mを超える擁壁又は地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに、知事に届け出なければなりません(盛土規制法21条3項、令26条1項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

工事等の届出(高さ2m超の擁壁or排水施設の除却工事を行おうとする者)(盛土規制法[02]3(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-19-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。 | ◯ |

| 2 | R04-19-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。 | ◯ |

| 3 | H29-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。 | × |

| 4 | H28-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 5 | H22-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成等に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |

| 6 | H20-22-2 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。 | × |

| 7 | H18-23-1 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第12条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |

4 正しい

(肢3の表参照。)

宅地造成等工事規制区域内で「公共施設用地を宅地又は農地等に転用」する場合には、転用した日から14日以内に、知事への届出が必要です(盛土規制法21条4項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

工事等の届出(公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者)(盛土規制法[02]3(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |

| 2 | H28-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 3 | H14-24-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |

| 4 | H09-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用のための宅地造成等に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 5 | H06-25-1 | 宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |

| 6 | H03-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |