【宅建過去問】(平成12年問40)手付・契約不適合担保責任

![]()

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金5,000万円、手付金1,000万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- Aが、その土地付建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について引渡しの時から1年間とする旨の特約をした場合は、その期間は、Bがその不適合を知った時から1年間となる。

- Aは、手付金のうち代金の1/10を超える部分について宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じた場合は、手付金全額を受領することができる。

- Aは、Bの要求があった場合は、契約の締結を誘引するためBの手付金の支払いについて分割払とすることができる。

- AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。

正解:1

1 正しい

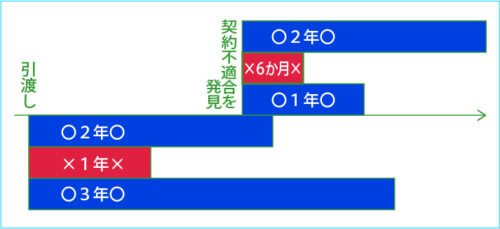

宅建業法は、宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約に関する契約不適合担保責任について、民法に比べて買主に不利となる特約を禁止している。唯一の例外は、売主の担保責任を追及するために不適合について買主が売主に通知するまでの期間を「引渡しの日から2年以上」と定める場合である(宅建業法40条1項)。これ以外の特約は、無効とされる(同条2項)。

したがって、「引渡しの時から1年間」という本肢の特約は無効である。

このような無効な特約をした場合、契約不適合に関する通知期間は、民法の原則通り、「不適合を知った時から1年」となる(民法566条本文)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-2 | Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。 | × |

| 2 | R02-42-1 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。 | × |

| 3 | R01-27-イ | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、当該不適合について買主が売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。 | × |

| 4 | H30-29-4 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を売却する売買契約を締結した。Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求をするために、Bは、目的物の引渡しの日から1年以内に当該不適合についてAに通知しなければならないものとする旨の特約を定めた。 | × |

| 5 | H29-27-ア | 売買契約において、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | × |

| 6 | H29-27-イ | 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由によって目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | ◯ |

| 7 | H27-34-2 | Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、Bが当該不適合についてAに通知すべき期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 8 | H27-39-4 | AがBとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを当該売買契約締結の日の1月後とし、当該宅地当が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間について、当該売買契約を締結した日から2年間とする特約を定めることができる。 | × |

| 9 | H26-31-ア | 本件契約の目的物である宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、その不適合についてBがAに通知しなければならない期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。 | × |

| 10 | H25-38-ア | A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。 | × |

| 11 | H24-39-3 | 当該建物が中古建物である場合、Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めることは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | ◯ |

| 12 | H23-37-4 | 当該契約において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、Bが当該不適合を知った時から2年間とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 13 | H22-40-1 | Aは、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間を当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることができる。 | ◯ |

| 14 | H21-38-ウ | AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、当該不適合を担保すべき責任を負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 15 | H21-40-4 | Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、BがAに通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約をした。 | ◯ |

| 16 | H20-40-4 | Aは、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、引渡しの日から2年で、かつ、Bが当該不適合を発見した時から30日以内とする特約を定めることができる。 | × |

| 17 | H17-42-3 | AとBは、「宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間は、当該宅地の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。 | × |

| 18 | H15-41-4 | 当該物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について定める場合、「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり、当該期間は「引渡しの日から2年」となる。 | × |

| 19 | H14-41-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから半年」という特約は有効。 | × |

| 20 | H12-40-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、「不適合発見から1年」となる。 | ◯ |

| 21 | H11-33-3 | 契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負うが、Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」旨定めた場合、その定めは有効である。 | × |

| 22 | H10-36-4 | 損害賠償額を予定した場合、「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから1年」という特約は有効。 | × |

| 23 | H09-41-1 | 「売主が担保責任を負う期間は引渡しから2年間。買主は、契約を解除できないが、損害賠償を請求できる」旨の特約は無効。 | ◯ |

| 24 | H09-41-3 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は契約締結から2年。買主は、その期間内に瑕疵修補請求権も行使できる」という特約は有効。 | × |

| 25 | H09-41-4 | 「売主が担保責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、売主は、引渡しから2年間担保責任を負う。 | × |

| 26 | H08-48-2 | 「契約不適合担保責任責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は業者間取引では有効だが、業者以外を売主・業者を買主とする売買契約では無効。 | × |

| 27 | H07-43-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから2年」という特約をしたときでも、不適合発見から1年は担保責任を負う。 | × |

| 28 | H07-45-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、不適合発見から1年半」という特約は有効。 | ◯ |

| 29 | H06-43-1 | AB間の合意で、当該マンションが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について、Bがその不適合を知ったときから1年間と定めても、Aは、当該物件の引渡し後2年間は売主としての担保責任を負わなければならない。 | × |

2 誤り

中古の土地付建物は完成物件にあたる。

したがって、手付金の額が代金の10%(500万円)を超える本肢のケースでは、保全措置を講ずる必要がある(宅建業法41条の2第1項、令3条の2)。

保全措置は、手付金等のの全額について講じなければならない(宅建業法41条の2第1項)。

本肢のように「1/10を超える部分について宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じた」だけでは足りない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H30-38-1 | 当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。 | ◯ |

| 2 | H28-43-ウ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 3 | H26-33-3 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じることなくBから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。 | × |

| 4 | H23-38-1 | Aが、Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。A社が銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければならない。 | ◯ |

| 5 | H22-41-ウ | Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講ずる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。 | × |

| 6 | H19-34-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金1億円)】 Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。 | ◯ |

| 7 | H17-42-2 | 【宅地(造成工事完了済み)(代金4,000万円)】 Aは、手付金100万円をBから受領した後、中間金として600万円を受領したが、中間金600万円についてのみ保全措置を講じた。 | × |

| 8 | H14-41-2 | 買主Bとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。 | × |

| 9 | H13-41-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円)】 Aは、手付金300万円を受け取ったのち、工事中にさらに中間金として100万円をBから受け取る場合は、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 10 | H12-40-2 | 【中古の土地付建物(代金5,000万円、手付金1,000万円)】 Aは、手付金のうち代金の1/10を超える部分について宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じた場合は、手付金全額を受領することができる。 | × |

| 11 | H04-41-1 | 【マンンョン(工事完了済)(代金4,500万円)】 Aは、Bから手付金400万円及び中間金2,000万円を受領し、中間金については、銀行と保証委託契約を締結して、その契約を証する書面をBに交付したが、手付金については、何らの保全措置を講じていない。 | × |

| 12 | H03-49-2 | 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000万円である。 | × |

| 13 | H02-47-4 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bと工事完了前の分譲住宅の売買契約を締結する場合、その受領する手付金等の額を代金の5パーセント以下とするか、又は代金の5パーセントを超える部分についてその保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領してはならない。 | × |

3 誤り

手付金を分割払とすることは、「手付についての信用の供与」にあたる。これは、宅建業法で、禁止されている(宅建業法47条3号、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。

信用の供与について

本号中「信用の供与」とは、手付としての約束手形の受領等の行為、手付予約をした場合における宅地建物取引業者による依頼者の当該予約債務の保証行為等もこれに該当することとなる。 なお、手付の分割受領も本号にいう「信用の供与」に該当する。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-36-イ | 宅地建物取引業者は、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。 | × |

| 2 | R03-43-ア | マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。 | × |

| 3 | R02s-26-1 | 宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。 | × |

| 4 | R02s-40-2 | 宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。 | × |

| 5 | R02s-40-4 | 宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。 | ◯ |

| 6 | H30-40-ア | 宅地建物取引業者は、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。 | × |

| 7 | H30-40-イ | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。 | ◯ |

| 8 | H29-34-1 | 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。 | ◯ |

| 9 | H29-34-3 | 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。 | × |

| 10 | H29-34-4 | 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。 | ◯ |

| 11 | H28-29-イ | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。 | × |

| 12 | H28-34-4 | 宅地建物取引業者が、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。 | ◯ |

| 13 | H27-41-ウ | 宅地建物取引業者の従業者が行った「弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。」という発言は、宅地建物取引業法に違反しない。 | ◯ |

| 14 | H26-43-1 | 宅地建物取引業者Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。 | × |

| 15 | H24-34-ウ | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円を受領した。A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。 | × |

| 16 | H24-41-ウ | 宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に当たって、A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。 | ◯ |

| 17 | H23-41-ア | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。 | × |

| 18 | H21-40-1 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。 | × |

| 19 | H20-38-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金100万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100万円とする売買契約を締結した。 | × |

| 20 | H18-40-3 | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。 | × |

| 21 | H15-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、残りの手付金をAが貸し付け、契約の締結を誘引した。 | × |

| 22 | H13-42-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結する場合、買主Bも宅地建物取引業者であるので、AがBに対し手付金を貸し付けて契約の締結を誘引してもさしつかえない。 | × |

| 23 | H12-35-4 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。 | ◯ |

| 24 | H12-40-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金5,000万円、手付金1,000万円)を締結しようとしている。Aは、Bの要求があった場合は、契約の締結を誘引するためBの手付金の支払いについて分割払とすることができる。 | × |

| 25 | H11-42-2 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行おうとしている。Aは、Cに対し手付を貸し付けるという条件で、BC間の売買契約の締結を誘引したが、Cは、その契約の締結に応じなかった。 | × |

| 26 | H11-42-4 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行った。Aは、B及びCに対し、手付金について当初Bが提示した金額より減額するという条件でBC間の売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させた。 | ◯ |

| 27 | H09-38-1 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。契約成立前に、Bが、Aを通してCから、貸借希望の真摯なことの証明の目的で申込証拠金を受領した場合において、Aは、Cに対し「契約が成立したとき、申込証拠金を手付金の一部に充当し、Cは手付金の不足分を契約成立後7日以内に支払わなければならない」旨説明して、契約を締結させた。 | × |

| 28 | H09-40-1 | 宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買を媒介した。Aは、建物の売買契約の成立時において、Cに手付金全額の用意ができていなかったので、不足分を立て替えて、当該売買契約を成立させた。 | × |

| 29 | H04-44-1 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(価格1億7,000万円)の売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結しようとしている。手付は、1,500万円としたが、Bが一括しては払えないというので、500万円ずつ3回に分割して支払うこととした。 | × |

| 30 | H01-48-1 | 宅地建物取引業者Aが売主、買主が宅地建物取引業者Bという代金6,000万円の宅地の売買で、Bが手付金1,200万円を持ち合わせていなかったので、Aが貸与して契約の締結を誘引したとしても、宅地建物取引業法違反とはならない。 | × |

4 誤り

損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、合算した額が代金の額の2/10を超えてはならない(宅建業法38条1項)。

本肢のケースで、手付金(1,000万円=代金の20%)を違約手付と定めた場合、これ以外に損害賠償額を定めたとすれば、20%を超えることになる。

このような特約は20%を超える部分について無効となる(宅建業法38条2項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-3 | 販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。 | ◯ |

| 2 | R03-42-3 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 | × |

| 3 | R01-34-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 | × |

| 4 | H29-31-ウ | 【マンション(代金3,000万円)】 Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 5 | H28-28-エ | Aは、建築工事完了後のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。 | × |

| 6 | H27-36-ア | Aは、Bとの間における建物(代金2,400万円)の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。 | × |

| 7 | H25-38-イ | A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。 | ◯ |

| 8 | H24-38-イ | 【分譲マンション(代金3,000万円)】 A社は、Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。 | × |

| 9 | H23-37-3 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 10 | H22-39-2 | 当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を売買代金の2割とし、違約金の額を売買代金の1割とする定めは、これらを合算した額が売買代金の3割を超えていないことから有効である。 | × |

| 11 | H22-40-2 | 【宅地(代金2,000万円)】 Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を300万円とし、かつ、違約金を300万円とする特約をすることができる。 | × |

| 12 | H21-37-1 | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。 | × |

| 13 | H20-40-2 | Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる。 | × |

| 14 | H18-39-2 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。 | ◯ |

| 15 | H17-43-2 | 【マンション(販売価額3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 16 | H17-43-4 | 【マンション(販売価格3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。 | × |

| 17 | H15-38-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。 | × |

| 18 | H12-40-4 | 【土地付建物(代金5,000万円、手付金1,000万円)】 AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。 | × |

| 19 | H11-33-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 契約に「債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする」旨定めた場合、その定めは、当該合計額につき800万円を超える部分については、無効である。 | ◯ |

| 20 | H10-36-2 | 売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることはできない。 | ◯ |

| 21 | H08-46-3 | 【宅地(価格5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円とする」旨の特約をした場合でも、Aの実際に被った損害の額が予定額を超えることを証明できるときは、Aは、1,000万円を限度として、500万円を超える額の損害賠償を請求することができる。 | × |

| 22 | H08-46-4 | 【宅地(代金5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額をそれぞれ1,000万円とする」旨の特約をした場合でも、損害賠償と違約金を合計した額は、1,000万円となる。 | ◯ |

| 23 | H7-43-2 | 【宅地(価格5,000万円)】 Aは、「債務の不履行による契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とし、別に違約金を500万円とする」旨の特約をすることはできない。 | ◯ |

| 24 | H07-45-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBに対し、自ら売主として、売買代金を4,000万円とする宅地の売買契約を締結した。その契約において、「Bが売買代金の支払いを履行できなかったときは、Bは、Aに対する損害賠償金として、既に支払い済の手付金200万円を充当するほか、800万円を支払う」旨を特約した。 | × |

| 25 | H06-43-2 | 【マンション(代金5,000万円)】 AB間の合意で、違約金を2,000万円と定めても、Aは、1,000万円をこえる部分については、Bに対し請求することができない。 | ◯ |

| 26 | H05-43-2 | 【建物(代金6,000万円、手付金500万円)】 契約締結の際、ABの合意で、「当事者の一方が契約の履行に着手した後契約を解除するには、1,200万円の違約金を支払わなければならない」との特約を結んだ。 | ◯ |

| 27 | H04-44-4 | 【マンション(価格1億7,000万円)】 AB双方の債務不履行による契約解除に関し、違約金については2,500万円とし、別に損害賠償額の予定として1,000万円とすることとした。 | × |

| 28 | H01-48-3 | 【宅地(代金6,000万円)】 Aが宅地建物取引業者でない買主Bと、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を2,000万円とする特約をした場合、その特約は無効であり、損害賠償の額は予定しなかったことになる。 | × |

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

いつも利用させて頂いております。

素晴らしい解説をありがとうございます。

肢の4について質問なのですが、宅建業法では39条2項でいかなる手付でも解約手付とみなすという規定があるようですが、本問肢4については違約手付にしています。

なぜ違約手付にできるのでしょうか?

解約手付とみなすというのは強行規定のようなので肢4のケースも解約手付とみなされると思いました。

もしも解約手付とみなされるのであれば平成21年の37問アのようにそれぞれ別物ということで10分の2ずつ受領できるのでは…と思ったのです。

私が混乱してしまっているだけかもしれませんが、良ければご回答お願いします。

野本様

講師の家坂です。

質問をいただいておきながら、回答が非常に非常に遅くなり、本当に申しわけございません。

今さら、と思われるでしょうが、質問にお答えいたします。

【1】解約手付であること

宅建業法39条2項は、宅建業者が自ら売主となる取引において、受領した手付が解約手付とみなされる旨を規定しています。そして、これに反する特約は、無効です(同条3項)。したがって、「39条2項が強行規定である」という野本さんの指摘は、正しいものです。

【2】違約手付であること

しかし、手付に違約手付の性質を持たせることが禁止されているわけではありません。特約をすることにより、違約手付の性質も持たせることも可能です。

この場合、交付された手付は、解約手付でもあり、違約手付でもあることになります。つまり、両者を兼ねています。

(1)買主は手付を放棄し、売主はその倍額を償還すれば、何らの理由なく契約を解除することができる、という性質(解約手付)と、

(2)当事者に債務不履行があった場合、損害賠償として、買主は手付を没収され、売主はその倍額を償還する義務を負う、という性質(違約手付)

の両方を備えているわけです。

【3】別途損害賠償の予定額を定めること

以上より、本肢では、損害賠償額の予定(宅建業法38条)として、「代金の20%」と定めていることになります。

これは、宅建業法が認めている上限額です(同条2項)。

それにも関わらず、さらに加えて損害賠償額の予定をすることはできません。

【4】平成21年問37肢1との違い

平成21年問37肢1のポイントは、

「手付金の額の制限と違約金の額の制限は、連動しない」

「手付金を20%と定めた場合でも、違約金を20%と定めることができる」

という点にあります。

それに対し、本問は、「違約金の予定の上限は20%である」という点について出題しています。

そのため、両者の結論も異なるものになります。