【宅建過去問】(平成22年問40)8つの規制

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- Aは、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間を当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることができる。

- Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を300万円とし、かつ、違約金を300万円とする特約をすることができる。

- Aは、Bの承諾がある場合においても、「Aが契約の履行に着手した後であっても、Bは手付を放棄して、当該売買契約を解除することができる」旨の特約をすることができない。

- 当該宅地が、Aの所有に属しない場合、Aは、当該宅地を取得する契約を締結し、その効力が発生している場合においても、当該宅地の引渡しを受けるまでは、Bとの間で売買契約を締結することができない。

正解:1

設定の確認

1 正しい

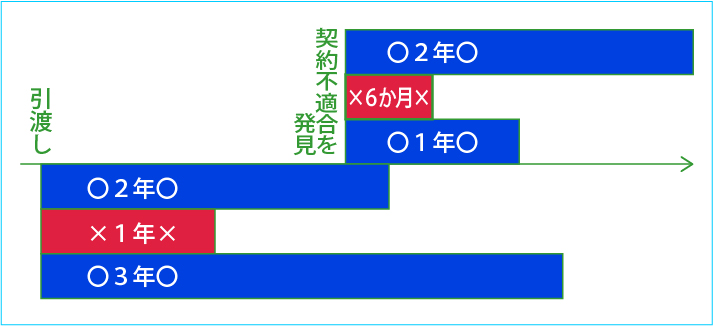

宅建業者は、自ら売主となる売買契約において、契約不適合担保責任につき、民法よりも買主に不利な内容の特約をすることができません。例外は、不適合について買主が売主に通知するまでの期間を引渡しから2年以上とするものに限られます(宅建業法40条1項)。

本肢の特約は、不適合に関する通知期間を「引渡しの日から3年」とするものであり、「2年以上」の期間を設けています。したがって、このような特約は有効とされます。

本肢の特約は、不適合に関する通知期間を「引渡しの日から3年」とするものであり、「2年以上」の期間を設けています。したがって、このような特約は有効とされます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-2 | Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。 | × |

| 2 | R02-42-1 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。 | × |

| 3 | R01-27-イ | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、当該不適合について買主が売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。 | × |

| 4 | H30-29-4 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を売却する売買契約を締結した。Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求をするために、Bは、目的物の引渡しの日から1年以内に当該不適合についてAに通知しなければならないものとする旨の特約を定めた。 | × |

| 5 | H29-27-ア | 売買契約において、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | × |

| 6 | H29-27-イ | 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由によって目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | ◯ |

| 7 | H27-34-2 | Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、Bが当該不適合についてAに通知すべき期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 8 | H27-39-4 | AがBとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを当該売買契約締結の日の1月後とし、当該宅地当が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間について、当該売買契約を締結した日から2年間とする特約を定めることができる。 | × |

| 9 | H26-31-ア | 本件契約の目的物である宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、その不適合についてBがAに通知しなければならない期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。 | × |

| 10 | H25-38-ア | A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。 | × |

| 11 | H24-39-3 | 当該建物が中古建物である場合、Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めることは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | ◯ |

| 12 | H23-37-4 | 当該契約において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、Bが当該不適合を知った時から2年間とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 13 | H22-40-1 | Aは、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間を当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることができる。 | ◯ |

| 14 | H21-38-ウ | AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、当該不適合を担保すべき責任を負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 15 | H21-40-4 | Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、BがAに通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約をした。 | ◯ |

| 16 | H20-40-4 | Aは、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、引渡しの日から2年で、かつ、Bが当該不適合を発見した時から30日以内とする特約を定めることができる。 | × |

| 17 | H17-42-3 | AとBは、「宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間は、当該宅地の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。 | × |

| 18 | H15-41-4 | 当該物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について定める場合、「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり、当該期間は「引渡しの日から2年」となる。 | × |

| 19 | H14-41-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから半年」という特約は有効。 | × |

| 20 | H12-40-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、「不適合発見から1年」となる。 | ◯ |

| 21 | H11-33-3 | 契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負うが、Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」旨定めた場合、その定めは有効である。 | × |

| 22 | H10-36-4 | 損害賠償額を予定した場合、「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから1年」という特約は有効。 | × |

| 23 | H09-41-1 | 「売主が担保責任を負う期間は引渡しから2年間。買主は、契約を解除できないが、損害賠償を請求できる」旨の特約は無効。 | ◯ |

| 24 | H09-41-3 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は契約締結から2年。買主は、その期間内に瑕疵修補請求権も行使できる」という特約は有効。 | × |

| 25 | H09-41-4 | 「売主が担保責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、売主は、引渡しから2年間担保責任を負う。 | × |

| 26 | H08-48-2 | 「契約不適合担保責任責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は業者間取引では有効だが、業者以外を売主・業者を買主とする売買契約では無効。 | × |

| 27 | H07-43-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから2年」という特約をしたときでも、不適合発見から1年は担保責任を負う。 | × |

| 28 | H07-45-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、不適合発見から1年半」という特約は有効。 | ◯ |

| 29 | H06-43-1 | AB間の合意で、当該マンションが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について、Bがその不適合を知ったときから1年間と定めても、Aは、当該物件の引渡し後2年間は売主としての担保責任を負わなければならない。 | × |

2 誤り

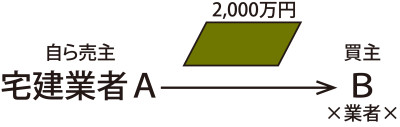

損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が代金の20%(10分の2)を超えることは禁止されています(宅建業法38条1項)。

本問では、宅地の代金の2,000万円ですから、上限は、400万円です(2,000万×20%=400万)。しかし、本肢では、損害賠償の予定額が300万円、違約金が300万円とされており、合算額は600万円に達します。これは、上限額を超えていて、宅建業法違反です。

※この特約は、10分の2を超える部分について無効とされます(宅建業法38条2項)。つまり、損害賠償の予定額と違約金の額の合計を400万円と定めたことになります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-3 | 販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。 | ◯ |

| 2 | R03-42-3 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 | × |

| 3 | R01-34-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 | × |

| 4 | H29-31-ウ | 【マンション(代金3,000万円)】 Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 5 | H28-28-エ | Aは、建築工事完了後のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。 | × |

| 6 | H27-36-ア | Aは、Bとの間における建物(代金2,400万円)の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。 | × |

| 7 | H25-38-イ | A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。 | ◯ |

| 8 | H24-38-イ | 【分譲マンション(代金3,000万円)】 A社は、Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。 | × |

| 9 | H23-37-3 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 10 | H22-39-2 | 当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を売買代金の2割とし、違約金の額を売買代金の1割とする定めは、これらを合算した額が売買代金の3割を超えていないことから有効である。 | × |

| 11 | H22-40-2 | 【宅地(代金2,000万円)】 Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を300万円とし、かつ、違約金を300万円とする特約をすることができる。 | × |

| 12 | H21-37-1 | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。 | × |

| 13 | H20-40-2 | Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる。 | × |

| 14 | H18-39-2 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。 | ◯ |

| 15 | H17-43-2 | 【マンション(販売価額3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 16 | H17-43-4 | 【マンション(販売価格3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。 | × |

| 17 | H15-38-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。 | × |

| 18 | H12-40-4 | 【土地付建物(代金5,000万円、手付金1,000万円)】 AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。 | × |

| 19 | H11-33-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 契約に「債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする」旨定めた場合、その定めは、当該合計額につき800万円を超える部分については、無効である。 | ◯ |

| 20 | H10-36-2 | 売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることはできない。 | ◯ |

| 21 | H08-46-3 | 【宅地(価格5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円とする」旨の特約をした場合でも、Aの実際に被った損害の額が予定額を超えることを証明できるときは、Aは、1,000万円を限度として、500万円を超える額の損害賠償を請求することができる。 | × |

| 22 | H08-46-4 | 【宅地(代金5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額をそれぞれ1,000万円とする」旨の特約をした場合でも、損害賠償と違約金を合計した額は、1,000万円となる。 | ◯ |

| 23 | H7-43-2 | 【宅地(価格5,000万円)】 Aは、「債務の不履行による契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とし、別に違約金を500万円とする」旨の特約をすることはできない。 | ◯ |

| 24 | H07-45-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBに対し、自ら売主として、売買代金を4,000万円とする宅地の売買契約を締結した。その契約において、「Bが売買代金の支払いを履行できなかったときは、Bは、Aに対する損害賠償金として、既に支払い済の手付金200万円を充当するほか、800万円を支払う」旨を特約した。 | × |

| 25 | H06-43-2 | 【マンション(代金5,000万円)】 AB間の合意で、違約金を2,000万円と定めても、Aは、1,000万円をこえる部分については、Bに対し請求することができない。 | ◯ |

| 26 | H05-43-2 | 【建物(代金6,000万円、手付金500万円)】 契約締結の際、ABの合意で、「当事者の一方が契約の履行に着手した後契約を解除するには、1,200万円の違約金を支払わなければならない」との特約を結んだ。 | ◯ |

| 27 | H04-44-4 | 【マンション(価格1億7,000万円)】 AB双方の債務不履行による契約解除に関し、違約金については2,500万円とし、別に損害賠償額の予定として1,000万円とすることとした。 | × |

| 28 | H01-48-3 | 【宅地(代金6,000万円)】 Aが宅地建物取引業者でない買主Bと、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を2,000万円とする特約をした場合、その特約は無効であり、損害賠償の額は予定しなかったことになる。 | × |

3 誤り

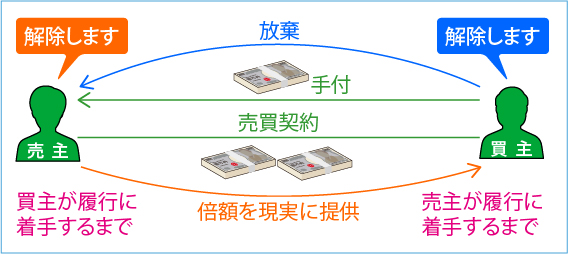

手付の授受があった場合、相手方が履行に着手するまで、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで、契約を解除することができます(宅建業法39条2項)。これに反する特約で、買主に不利なものは、無効です(同条3項)。

本肢の特約は、「宅建業者Aが契約履行に着手した後であっても、Bは手付放棄により解約できる」というものです。これは宅建業法の規定よりも買主にとって有利な特約といえます。したがって、この特約は宅建業法の規定に違反せず、有効です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-1 | Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 2 | R02-32-1 | AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。 | ◯ |

| 3 | R01-37-2 | Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。 | × |

| 4 | H28-34-3 | Aは、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる。 | ◯ |

| 5 | H26-31-ウ | 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。 | × |

| 6 | H23-37-1 | 当該契約の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、Bは、A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放棄して契約の解除をすることができない。 | × |

| 7 | H22-39-4 | Aは、当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日、Bから内金を受領した。その2日後、AがBに対して、手付の倍額を現実に提供することにより契約解除の申出を行った場合、Bは、契約の履行に着手しているとしてこれを拒むことができる。 | ◯ |

| 8 | H22-40-3 | Aは、Bの承諾がある場合においても、「Aが契約の履行に着手した後であっても、Bは手付を放棄して、当該売買契約を解除することができる」旨の特約をすることができない。 | × |

| 9 | H21-37-2 | AとBが締結した建物の売買契約において、Bが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合において、Aは、自らが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。 | × |

| 10 | H21-39-1 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。 | × |

| 11 | H19-43-4 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結するに際して手付金を受領する場合において、その手付金が解約手付である旨の定めがないときは、Aが契約の履行に着手していなくても、Bは手付金を放棄して契約の解除をすることができない。 | × |

| 12 | H18-40-4 | 建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、既に購入者に対する建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだ。 | ◯ |

| 13 | H14-40-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bと建物を売買する。Bが手付を支払った後、代金の一部を支払った場合は、Aは、手付の倍額を現実に提供することによる契約解除はできない。 | ◯ |

| 14 | H09-39-2 | 売買契約で手付金が解約手付であることを定めておかなかった場合でも、Aが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 15 | H09-39-3 | 売買契約で「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約をしていた場合でも、契約締結から45日経過後にAが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 16 | H08-49-3 | 手付の放棄により契約を解除できる旨の特約がない場合でも、Bは、Aが契約の履行に着手するまでは手付を放棄して契約を解除することができる。 | ◯ |

| 17 | H08-49-4 | 宅地の引渡しがあるまでは、いつでも手付の放棄により契約を解除できる旨の特約がある場合、Bは、Aが契約の履行に着手していたとしても、手付を放棄して契約を解除することができる。 | ◯ |

| 18 | H04-44-3 | 【マンション(価格1億7,000万円)】 手付は、解約手付として3,000万円とし、Aが契約の履行を完了するまでは、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができることとした。 | ◯ |

| 19 | H03-49-3 | 【土地付建物(価格1億5,000万円、手付金2,030万円】 Bは、Aが手付金等保全措置を講じた後は、手付金を放棄して契約を解除することができない。 | × |

4 誤り

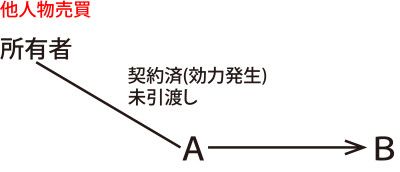

宅建業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結することができません(宅建業法33条の2)。例外は、表の2つの場合です。

| 1 | 宅地・建物を取得する契約を締結 (予約でもよい。条件付契約は不可) |

| 2 | 未完成物件で手付金等の保全措置あり |

本肢の宅地は、宅建業者Aの所有するものではありません。しかし、Aはすでに所有者との間でその宅地を取得する契約を締結しており、その契約の効力が発生しています。この場合、Aは、Bとの間で売買契約を締結することができます。

物件の引渡しを受けていなかったり、代金の支払いをしていなかったとしても、問題はありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H22-40-4 | 当該宅地が、Aの所有に属しない場合、Aは、当該宅地を取得する契約を締結し、その効力が発生している場合においても、当該宅地の引渡しを受けるまでは、Bとの間で売買契約を締結することができない。 | × |

| 2 | H21-31-イ | Aは、甲宅地の所有者Xから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Bとの間で売買契約を締結することができない。 | × |

| 3 | H17-35-1 | 取得契約締結後であれば、登記移転を受ける前であっても、転売契約を締結できる。 | ◯ |

| 4 | H05-39-3 | 取得契約が締結されていても、物件の引渡しがすむまでの間は、転売契約を締結してはならない。 | × |

| 5 | H03-42-2 | 取得契約の代金支払完済前に転売契約をするのは、宅建業法に違反する。 | × |

毎度お世話になっております。

損害賠償額の予定が代金額の20%を超えてはならない点について、

仮に売主側の宅建業者が支払う額のみを30%などとする特約を定めた場合、肢3のように買主に有利な特約として有効になりますか?

それとも損害賠償額の予定に関しては20%を超えること自体がNGなのでしょうか。

ムライ様

ご質問ありがとうございます。

「損害賠償額の予定」に関する特約については、「買主に有利か不利か」による区別はありません。

代金の額の20%を超える特約は、一律に無効と扱います。「買主にとって有利な特約」であっても無効です。

したがって、例えば、

「売主Aの違約により買主Bが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約」

も無効です。

これは、平成20年問40肢2で出題された実例です。

直接確認しておきましょう。

過去に出題されていたんですね!!ありがとうございます!!

各選択肢の下にある「■類似過去問」を見ると、実際の出題例が分かります。

また、リンクを使って、その問題(四択)自体を確認することもできます。

ご活用ください。