【宅建過去問】(平成23年問36)広告の規制

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできない。

- 宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外には取引態様の別を明示する必要はない。

- 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬とは別に、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。

- 宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。

正解:1

1 正しい

宅地の造成や建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可や建築確認など必要な処分を受けた後でなければ、宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることができません(宅建業法33条)。「その他の業務に関する広告」を含んでいますから、貸借の代理や媒介に関する広告をすることもできません。

※契約開始時期の制限に関しては、工事完了の前であっても、賃借の代理や媒介が可能とされています(宅建業法36条)。比較して理解しましょう。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

広告開始時期の制限(宅建業法[09]2(1)(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-31-3 | これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。 | × |

| 2 | R04-37-ア | 宅地建物取引業者が未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。 | ◯ |

| 3 | R03s-30-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として、建築基準法第6条第1項の確認の申請中である新築の分譲マンションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を終えたものと誤認させるものではないため、法第33条の規定に違反するものではない。 | × |

| 4 | R03s-38-ア | 宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。 | × |

| 5 | R03-30-エ | 宅地建物取引業者は、賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。 | ◯ |

| 6 | R02s-27-2 | 宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。 | × |

| 7 | R02s-27-3 | 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。 | ◯ |

| 8 | R02-27-エ | 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 | × |

| 9 | R01-30-ア | 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。 | × |

| 10 | R01-30-エ | 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。 | × |

| 11 | H30-26-3 | 建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。 | × |

| 12 | H28-32-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った。 | ◯ |

| 13 | H28-32-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。 | × |

| 14 | H27-37-2 | 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。 | × |

| 15 | H27-37-3 | 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。 | ◯ |

| 16 | H26-30-1 | 宅地建物取引業者は、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。 | × |

| 17 | H25-32-ア | 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。 | × |

| 18 | H25-32-エ | 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主B社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った。 | × |

| 19 | H24-28-イ | 宅地建物取引業者は、居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。 | ◯ |

| 20 | H24-28-エ | 宅地建物取引業者は、新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。 | × |

| 21 | H23-36-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできない。 | ◯ |

| 22 | H20-32-2 | 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 | × |

| 23 | H19-38-2 | 宅地建物取引業者は、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買の広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない。 | ◯ |

| 24 | H19-38-3 | 都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、宅地建物取引業者Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。 | × |

| 25 | H17-34-2 | 宅地建物取引業者は、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成等規制法第12条に規定する宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。 | × |

| 26 | H16-36-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買に係る広告において、当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていれば、当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができる。 | ◯ |

| 27 | H14-32-3 | 宅地建物取引業者は、土地付建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認の申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができる。 | × |

| 28 | H13-34-ウ | 建築に関する工事の完了前において、建築基準法第6条第1項の確認を受ける必要のある建物について、その確認の申請後、確認を受ける前に、当該確認を受けることができるのは確実である旨表示して、当該建物の分譲の広告をすることは、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

| 29 | H12-38-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建物を販売する。Aは、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、「建築確認申請済」と表示して、その建物の販売に関する広告を行い、販売の契約は建築確認を受けた後に締結した。 | × |

| 30 | H11-40-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建物を販売する。Aは、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、「建築確認申請済」と表示して、その建物の販売に関する広告を行い、販売の契約は建築確認を受けた後に締結した。 | × |

| 31 | H10-42-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、宅地建物取引業法第33条に規定する広告の開始時期の制限に違反した場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができ、Aがその指示に従わないとき業務停止処分をすることができる。 | ◯ |

| 32 | H09-43-2 | 宅地建物取引業者Aがマンションを分譲するに当たり、建築確認を申請していたが、建築確認を受ける前であったので、「売買契約は、建築確認を受けた後に締結する」旨を明記して広告を行ったときも、Aは、宅地建物取引業法に違反する。 | ◯ |

| 33 | H08-45-1 | 宅地建物取引業者Aが宅地を分譲する際に国土利用計画法第27条の4の届出をする必要がある場合、Aは、当該届出をした後でなければ、分譲の広告をしてはならない。 | × |

| 34 | H08-50-4 | 甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。Aがマンション建築のための建築基準法第6条第1項の確認を受ける前にマンションの分譲の広告をしたとき、乙県知事は、Aに対し必要な指示をすることができる。 | ◯ |

| 35 | H06-40-1 | 宅地建物取引業者は、別荘地に住宅を建設して分譲する場合、契約の締結を建築確認後に行うこととすれば、広告については、建築確認前であっても、建築確認申請中である旨を表示して行うことができる。 | × |

| 36 | H06-44-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約を令和X年10月1日締結した。Aが当該宅地の開発許可を同年9月1日取得し、同年9月10日その分譲のパンフレットをBに郵送した場合において、Bが宅地建物取引業者でないとき、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | ◯ |

| 37 | H05-42-4 | 宅地建物取引業者が、建売住宅の分譲について、建築確認が下りる前に「建築確認申請中」として新聞広告をした場合、宅地建物取引業法に違反して、50万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |

| 38 | H04-37-2 | 宅地建物取引業者Aは、建売住宅の分譲を行うこととし、令和X年10月1日開発許可を受けて、同年12月1日宅地造成工事を完了し、本年2月1日建築確認を受けたが、同年4月1日現在工事は完了していない。Aが、同年4年1月1日、「宅地造成完了、建築確認申請済」と表示した広告を出して、その広告を見た宅地建物取引業者でないBと、建築確認後の同年3月1日土地付住宅の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

| 39 | H02-47-1 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、工事完了前の分譲住宅を販売する場合、Aは、建築確認を受ける前においては、その旨を表示すれば、この分譲住宅の販売広告をすることができる。 | × |

2 誤り

取引態様の別とは、自ら売主・買主、売買・貸借の代理・媒介、といった取引形態の区別のことです。宅建業者は、(1)広告時に取引態様の別を明示し、さらに、(2)注文を受けた際にも取引態様を明示する必要があります(宅建業法34条1項、2項)。

取引態様の明示は、広告の度にする必要があります。数回に分けて広告する場合、各回ごとに取引態様を明示しなければなりません。

「最初に行う広告」についてのみ明示しても不十分です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

取引態様の明示(●●のとき不要?)(宅建業法[09]4)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-37-ウ | 宅地建物取引業者が一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。 | ◯ |

| 2 | R03s-30-1 | 宅地建物取引業者は、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至らなかった場合には、当該広告は法第34条の規定に違反するものではない。 | × |

| 3 | R03-30-ウ | 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。 | × |

| 4 | R02-27-ウ | 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。 | ◯ |

| 5 | R01-30-イ | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。 | × |

| 6 | H28-32-3 | 宅地建物取引業者は、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに自社ホームページに広告を掲載したが、広告を見た者からの問い合わせはなく、契約成立には至らなかった。 | × |

| 7 | H26-30-4 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。 | × |

| 8 | H23-36-2 | 宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外には取引態様の別を明示する必要はない。 | × |

| 9 | H17-34-1 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならないが、取引の相手方に対し、取引態様の別が明らかである場合は明示する必要はない。 | × |

| 10 | H16-36-2 | 宅地建物取引業者は、未完成の土地付建物の販売依頼を受け、その広告を行うにあたり、当該広告印刷時には取引態様の別が未定であるが、配布時には決定している場合、取引態様の別を明示しない広告を行うことができる。 | × |

| 11 | H10-42-2 | 宅地建物取引業者AがBから宅地を購入するため交渉中であり、Aが購入後売主として売買するか、又は媒介してBの宅地を売買するか未定であるとき、Aは、取引態様の別を明示することなく、当該宅地の売買に関する広告をすることができる。 | × |

| 12 | H05-42-2 | 一団地の住宅を数回に分けて販売する場合、最終回の分譲については、売主が明らかであるので、これを省略して広告してもさしつかえない。 | × |

3 誤り

宅建業者が国土交通大臣の定める報酬上限額を超えて受領することができるのは、以下のものに限られます(宅建業法46条。解釈・運用の考え方)。

☆「依頼者の依頼による費用」というテーマは、問40肢4でも出題されています。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

依頼者の依頼による費用(宅建業法[21]5(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-27-3 | 既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。 | ◯ |

| 2 | R05-34-イ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約を成立させた。AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。 | × |

| 3 | R05-34-ウ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約を成立させた。CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。 | × |

| 4 | R04-27-1 | Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。 | ◯ |

| 5 | R04-31-1 | Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。 | ◯ |

| 6 | R03s-31-エ | 宅地建物取引業者は、依頼者から媒介報酬の限度額まで受領する他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。 | × |

| 7 | R03-30-イ | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。 | × |

| 8 | R02s-34-4 | 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。 | × |

| 9 | R01-30-ウ | 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。 | × |

| 10 | R01-32-3 | 宅地建物取引業者Aは、既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Bに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはBから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。 | ◯ |

| 11 | H30-30-3 | 建物が店舗用である場合、宅地建物取引業者Aは、貸主Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。 | × |

| 12 | H30-33-3 | 宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。 | × |

| 13 | H29-26-2 | 宅地建物取引業者は、限度額の報酬に加えて、依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。 | × |

| 14 | H29-26-3 | 宅地建物取引業者は、限度額の報酬に加えて、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。 | × |

| 15 | H29-43-エ | 専任媒介契約に係る通常の広告費用は宅地建物取引業者Aの負担であるが、指定流通機構への情報登録及び依頼者BがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。 | × |

| 16 | H28-33-イ | 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。 | × |

| 17 | H26-37-ア | 宅地建物取引業者Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。 | × |

| 18 | H25-37-ウ | 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。なお、土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。 | ◯ |

| 19 | H24-35-エ | 宅地建物取引業者A社が売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、売買契約を成立させた場合、A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。 | × |

| 20 | H23-36-3 | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬とは別に、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。 | × |

| 21 | H23-40-4 | 宅地建物取引業者は、媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。 | × |

| 22 | H22-42-2 | 宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。 | × |

| 23 | H19-42-2 | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物についてB及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする賃貸借契約を成立させた。Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。 | × |

| 24 | H18-43-イ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。 | ◯ |

| 25 | H17-34-4 | 宅地建物取引業者Aは、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。Aは報酬とは別に、依頼者に対しその広告料金を請求することができない。 | × |

| 26 | H12-35-2 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受けて広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。 | × |

| 27 | H12-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金を請求できる。 | × |

| 28 | H09-43-1 | 宅地建物取引業者Aが宅地の売買の媒介をするに当たり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を行った場合には、当該売買が不成立に終わったときでも、Aは、その広告の料金に相当する額を依頼者から受け取ることができる。 | ◯ |

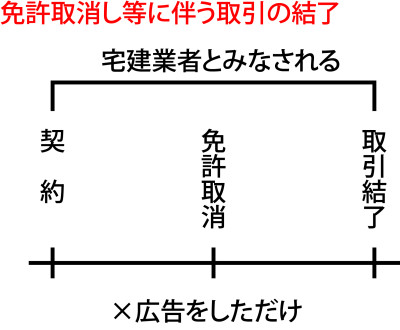

4 誤り

免許の取消し前に契約を締結していた場合であれば、免許の取消し後であっても、自らが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建物業者とみなされます(宅建業法76条)。

しかし、本肢のケースでは、取消し前に広告をした、というだけです。この場合、免許取消処分の後に契約を締結することは許されません。また、宅建業者とみなされることもありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

免許の取消し等に伴う取引の結了(宅建業法[04]2(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-30-4 | Aは、免許を受けた都道府県知事から宅地建物取引業の免許の取消しを受けたものの、当該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | × |

| 2 | R02-43-2 | 宅地建物取引業者である個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Aが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。 | ◯ |

| 3 | H29-36-4 | 宅地建物取引業者である法人Aが、宅地建物取引業者でない法人Bに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるBは、Aが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |

| 4 | H28-35-4 | 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの一般承継人Bがその旨を甲県知事に届け出た後であっても、Bは、Aが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |

| 5 | H28-37-イ | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Aは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。 | ◯ |

| 6 | H23-30-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。 | × |

| 7 | H23-36-4 | 宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | × |

| 8 | H22-28-1 | 免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。 | × |

| 9 | H14-44-2 | 宅地建物取引業者が廃業届を提出し、免許の効力を失った場合であっても、その者は、廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |

| 10 | H08-45-2 | 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした後においても、Aは、届出前に締結した宅地分譲の契約に基づく当該宅地の引渡しを不当に遅延する行為をしてはならない。 | ◯ |

| 11 | H06-49-4 | 宅地建物取引業者Aが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消された場合でも、Aがその取消し前に締結した宅地の売買契約に基づき行う債務の履行については、宅地建物取引業法第12条の無免許事業の禁止規定に違反しない。 | ◯ |

| 12 | H05-45-4 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主となって、工事完了前のマンションを宅地建物取引業者でない買主Bに4,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受領した。宅地建物取引業者C社がA社を吸収合併した場合、C社は、A社の債権債務を承継するが、A社の宅地建物取引士が行った重要事項説明については、責任を負わない。 | × |

| 13 | H03-37-4 | 宅地建物取引業者である法人Aと宅地建物取引業者でない法人Bが合併し、法人Aが消滅した場合において、法人Aが法人Aの締結していた売買契約に基づくマンションの引渡しをしようとするときは、法人Aは、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。 | × |

| 14 | H02-43-1 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの一般承継人は、Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

2021年熱海市で発生した土石流により、宅地造成等規制法は、盛土規制法へと大規模に改正されました。これが2024年(令和6年)宅建試験で最大の法改正です。

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。