【宅建過去問】(平成01年問16)不動産登記法(区分建物)

区分所有建物※に係る登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 敷地権である旨の登記のある土地の登記記録には、敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記及び質権又は抵当権の設定の登記は、その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものであっても、することができない。

- 建物について敷地権の表示を登記したときは、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権たる旨の登記をしなければならない。

- 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

- 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分は、区分所有建物として登記をすることができない。

※区分所有建物:建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。

正解:1

1 誤り

敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない(不動産登記法73条2項本文)。

ただし、質権・抵当権の登記で、その土地が敷地権の目的となる前に登記原因が生じたものは、例外である(同項ただし書き)。これらの権利については、敷地権である旨の登記の後であっても、登記をすることできる。

2 正しい

区分建物の敷地権について表題部に最初に登記場合、登記官は職権で、敷地権の目的たる土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権である旨の登記をしなければならない(不動産登記法46条、同規則119条1項)。

つまり、敷地権が所有権が所有権であれば甲区、地上権や賃借権であれば乙区に登記される。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

区分建物の表題登記(敷地権である旨の登記)(不動産登記法[04]2(4))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H13-14-4 | 区分建物の敷地権について表題部に最初に登記するときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。 | × |

| 2 | H08-16-4 | 登記官は、区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。 | × |

| 3 | H01-16-2 | 建物について敷地権の表示を登記したときは、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権たる旨の登記をしなければならない。 | ◯ |

3 正しい

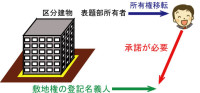

区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる(同法74条2項)。

区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる(同法74条2項)。

※当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない(同条2項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

区分建物の所有権保存の登記(不動産登記法[04]3(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-14-4 | 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 | ◯ |

| 2 | R02-14-1 | 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。 | ◯ |

| 3 | H28-14-4 | 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 | ◯ |

| 4 | H25-14-3 | 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |

| 5 | H12-14-4 | 1棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 6 | H08-16-2 | 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 | ◯ |

| 7 | H01-16-3 | 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 | ◯ |

4 正しい

法定共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分)は、区分所有権の目的とはならない(区分所有法4条1項)。したがって、これを区分所有建物として登記することも不可能である。