【宅建過去問】(平成10年問09)贈与

![]()

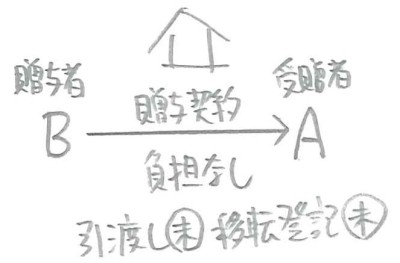

Aは、Bから建物を贈与(負担なし)する旨の意思表示を受け、これを承諾したが、まだBからAに対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

- 贈与が書面によらない場合であっても、Aが第三者Cに対して本件建物を売却する契約を締結した後は、Bは、本件贈与を解除することができない。

- 贈与が書面によるものである場合で、Bが建物の所有権移転登記に応じないとき、Aは、Bに対して当該登記を求める訴えを裁判所に提起することができる。

- 贈与契約締結後に、本件建物にしろありの被害のあることが判明したが、その被害が贈与契約締結以前から存在するものであった場合、Bは、しろありの被害による建物の減価分についてAに対し担保責任を負わない。

- 贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、Bは、後にいつでも贈与を撤回することができる。

正解:1

1 誤り

書面によらない贈与は、原則として、各当事者が解除することができる(民法550条本文)。例外は、履行の終わった部分である(同条ただし書き)。

本肢の贈与者Bは、建物の引渡しも所有権移転登記も何もしていない。つまり、「履行の終わった部分」は、存在しないから、Bは、本件契約を解除することができる。

※民法550条の反対解釈として、書面による贈与は、原則として解除ができない。

※「Aが第三者Cに対して本件建物を売却する契約を締結した」ことは、結論と無関係である。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] Bは、Aから建物を贈与する旨の意思表示を受け、これを承諾した。 | |||

| 1 | R02-09-2 | 負担付贈与契約が書面によらずになされた場合、贈与者は、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。 | × |

| 2 | 21-09-1 | AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を解除することができる。 | × |

| 3 | 10-09-1 | 贈与が書面によらない場合であっても、Bが第三者Cに対して甲建物を売却する契約を締結した後は、Aは、本件贈与を解除することができない。 | × |

| 4 | 03-10-1 | その贈与が書面によらないものであっても、Bに甲建物の所有権移転登記がなされたときは、Aは、その贈与を解除することができない。 | ◯ |

2 正しい

書面による贈与は解除することができない(民法550条の反対解釈)。

したがって、贈与者Bによる贈与の意思表示を受贈者Aが承諾した時点で、贈与契約は成立し、建物の所有権はAに移転している。そのため、Aは、Bに対し、所有権登記の移転を求めることができる。Aがその義務を履行しない場合には、登記を求める訴えを提起することも可能である。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] Aは、Bに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。 | |||

| 1 | 21-09-2 | AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。 | × |

| 2 | 10-09-2 | 贈与が書面によるものである場合で、Aが甲建物の所有権移転登記に応じないとき、Bは、Aに対して当該登記を求める訴えを裁判所に提起することができる。 | ◯ |

3 正しい

負担のない贈与について、贈与者は、原則として契約不適合担保責任を負う(民法559条、562条、563条など)。ただし、その責任は、軽減されている。贈与者は、贈与の目的である物や権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定されているからである(同法551条1項)。

本肢の贈与は中古建物に関するものであるから、贈与契約の時点で目的物は特定している。そして、その時点で既にしろありの被害は、存在していた。したがって、Bは、しろあり被害のある建物を引き渡せば、その責任は果たされている。建物の減価分を担保する必要はない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] Bは、Aから甲建物を贈与する旨の意思表示を受け、これを承諾した。 | |||

| 1 | R02-09-3 | 負担付贈与の場合、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。 | ◯ |

| 2 | H25-01-2 | 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う。 | × |

| 3 | H21-09-3 | Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aは、その不具合については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。 | ◯ |

| 4 | H10-09-3 | 贈与契約締結後に、甲建物にしろありの被害のあることが判明したが、その被害が贈与契約締結当時に存在したものである場合、Aは、しろありの被害による建物の減価分についてBに対し担保責任を負わない。 | ◯ |

| 5 | H03-10-2 | その贈与が書面によるか否かを問わず、その土地に欠陥があっても、その欠陥が贈与契約締結以前から存在するものであったときは、Aは、Bに対してその欠陥を担保する責任を負わない。 | ◯ |

4 正しい

死因贈与については、遺贈に関する規定が準用される(民法554条)。 そして、遺言は、いつでも撤回できる(同法1022条)。

したがって、死因贈与は、それが書面によるものであっても、後にいつでも撤回することができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 10-09-4 | 贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、贈与者は、後にいつでも贈与を撤回することができる。 | ◯ |

| 2 | 03-10-4 | その贈与が書面による死因贈与であったときは、贈与者は、後に遺言によりその贈与を撤回することができない。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。