【宅建過去問】(平成17年問11) 不法行為

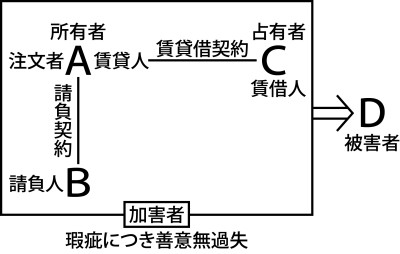

Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

- Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

- Cは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

- Dが、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。

正解:1

1 誤り

工作物の所有者の責任は無過失責任である(民法717条1項ただし書き)。すなわち、損害発生防止に必要な注意をしたとしても、責任を免れることはできない。

※工作物の占有者(本肢のC)であれば、損害発生防止に必要な注意をした場合には、免責を受けることができる。この場合に、所有者が無過失責任を負うのである。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

土地工作物責任(民法[30]3)

[共通の設定]

Aは、所有する家屋をBに賃貸し、Bが占有使用しているときに、瑕疵により当該家屋の塀が崩れ、脇に駐車中のC所有の車を破損させた。

[共通の設定]

Aは、所有する家屋をBに賃貸し、Bが占有使用しているときに、瑕疵により当該家屋の塀が崩れ、脇に駐車中のC所有の車を破損させた。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 占有者 | |||

| 1 | R03-08-1 | Bは、甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Cに対して不法行為責任を負わない。 | × |

| 2 | H17-11-3 | Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Cに対する損害賠償責任を免れることができる。 | ◯ |

| 3 | H13-10-3 | Cの相続人は、Bに対しては損害賠償請求ができるが、Aに対しては、損害賠償請求ができない。 | ◯ |

| 4 | H13-10-4 | 塀の崩壊につき、塀の施工業者にも一部責任がある場合には、Bは、その施工業者に対して求償権を行使することができる。 | ◯ |

| 5 | H08-06-4 | Bは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の占有者として、Cに対して不法行為責任を負うことがある。 | × |

| 所有者 | |||

| 1 | R03-08-2 | Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Cに対して不法行為責任を負う。 | ◯ |

| 2 | H17-11-1 | Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Cに対する損害賠償責任を免れることができる。 | × |

| 3 | H13-10-3 | Cの相続人は、Bに対しては損害賠償請求ができるが、Aに対しては、損害賠償請求ができない。 | ◯ |

| 4 | H08-06-3 | Aは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の所有者として、Cに対して不法行為責任を負うことがある。 | ◯ |

2 正しい

工事の請負人Bと被害者Dとの間に契約関係はないから、損害賠償責任を追及するとすれば、それは不法行為に基づくものということになる。そして、不法行為の成立には、加害者に故意又は過失があることが必要である(民法709条)。逆にいえば、故意又は過失がない場合には、不法行為が成立しない。したがって、Bは、損害賠償責任を免れることができる。

3 正しい

工作物責任の場合、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならないとされている(民法717条1項。肢1)。

この場合、占有者Cは責任を免れることができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

土地工作物責任(民法[30]3)

[共通の設定]

Aは、所有する家屋をBに賃貸し、Bが占有使用しているときに、瑕疵により当該家屋の塀が崩れ、脇に駐車中のC所有の車を破損させた。

[共通の設定]

Aは、所有する家屋をBに賃貸し、Bが占有使用しているときに、瑕疵により当該家屋の塀が崩れ、脇に駐車中のC所有の車を破損させた。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 占有者 | |||

| 1 | R03-08-1 | Bは、甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Cに対して不法行為責任を負わない。 | × |

| 2 | H17-11-3 | Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Cに対する損害賠償責任を免れることができる。 | ◯ |

| 3 | H13-10-3 | Cの相続人は、Bに対しては損害賠償請求ができるが、Aに対しては、損害賠償請求ができない。 | ◯ |

| 4 | H13-10-4 | 塀の崩壊につき、塀の施工業者にも一部責任がある場合には、Bは、その施工業者に対して求償権を行使することができる。 | ◯ |

| 5 | H08-06-4 | Bは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の占有者として、Cに対して不法行為責任を負うことがある。 | × |

| 所有者 | |||

| 1 | R03-08-2 | Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Cに対して不法行為責任を負う。 | ◯ |

| 2 | H17-11-1 | Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Cに対する損害賠償責任を免れることができる。 | × |

| 3 | H13-10-3 | Cの相続人は、Bに対しては損害賠償請求ができるが、Aに対しては、損害賠償請求ができない。 | ◯ |

| 4 | H08-06-3 | Aは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の所有者として、Cに対して不法行為責任を負うことがある。 | ◯ |

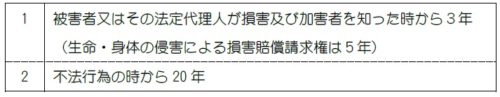

4 正しい

不法行為による損害賠償の請求権は、以下の期間が経過した時に、時効によって消滅する(民法724条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法[30]5(2))

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法[06]3(2))

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法[06]3(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-08-3 | Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。 | ◯ |

| 2 | R03-08-4 | Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。 | ◯ |

| 3 | R02s-01-4 | 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。 | ◯ |

| 4 | H28-09-1 | 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権(人の生命又は身体の侵害によるものではない。)は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。 | ◯ |

| 5 | H28-09-2 | 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。 | × |

| 6 | H26-06-3 | Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物の主要な構造部分に欠陥があった。CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気付いてから1年以内である。 | × |

| 7 | H26-08-1 | 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。 | ◯ |

| 8 | H26-08-2 | 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。 | × |

| 9 | H26-08-3 | 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。 | × |

| 10 | H26-08-4 | 不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条後段の20年の時効期間は進行しない。 | × |

| 11 | H19-05-4 | 不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。 | × |

| 12 | H17-11-4 | 交通事故の被害者が、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。 | ◯ |

| 13 | H12-08-3 | 不法行為の被害者が、不法行為による損害と加害者を知った時から1年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する。 | × |