【宅建過去問】(平成18年問10)賃貸借契約

AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

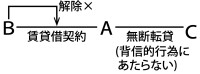

- AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。

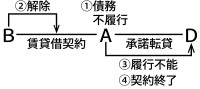

- AがBの承諾を受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがDに対して目的物の返還を請求しても、AD間の転貸借契約は原則として終了しない。

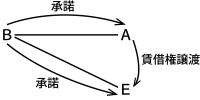

- AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、Aに対するものでも、Eに対するものでも有効である。

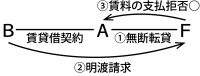

- AがBの承諾なく当該建物をFに転貸し、無断転貸を理由にFがBから明渡請求を受けた場合には、Fは明渡請求以後のAに対する賃料の全部又は一部の支払を拒むことができる。

正解:2

1 正しい

民法の条文通りに考えると、賃借人が賃貸人に無断で転貸した場合には、賃貸借契約を解除できることになる(民法612条2項)。

民法の条文通りに考えると、賃借人が賃貸人に無断で転貸した場合には、賃貸借契約を解除できることになる(民法612条2項)。

しかし、このルールは判例により、「賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない特段の事情があるときは、契約を解除することはできない」と修正されている(最判昭28.09.25)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

無断譲渡・転貸の禁止(民法[26]5(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-06-2 | Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合について考える。Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸することはできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を適法に転貸することができる。 | ◯ |

| 2 | R04-08-2 | AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権である場合と②賃借権である場合について考える。CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。 | ◯ |

| 3 | R03s-09-2 | AがBに対してA所有の甲建物を①売却又は②賃貸した。①ではBはAの承諾を得ずにCに甲建物を賃貸することができ、②ではBはAの承諾を得なければ甲建物をCに転貸することはできない。 | ◯ |

| [共通の設定] A所有の甲建物につき、Bが賃貸借契約を締結している。 | |||

| 4 | R02s-12-2 | BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。 | ◯ |

| 5 | H27-09-2 | 賃貸人が転貸借について承諾を与えた場合には、賃貸人は、断転貸を理由としては賃貸借契約を解除することはできないが、賃借人と賃貸借契約を合意解除することは可能である。 | ◯ |

| 6 | H27-09-3 | 土地の賃借人が無断転貸した場合、賃貸人は、賃貸借契約を民法第612条第2項により解除できる場合とできない場合があり、土地の賃借人が賃料を支払わない場合にも、賃貸人において法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。 | ◯ |

| 7 | H25-11-1 | BがAに断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。 | × |

| 8 | H21-12-1 | BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できない。 | ◯ |

| 9 | H18-10-1 | AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。 | ◯ |

| 10 | H06-12-1 | AC間の転貸借がBの承諾を得ていない場合でも、その転貸借がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Bの解除権は発生しない。 | ◯ |

2 誤り

賃貸人Bと賃借人Aとの間の賃貸借契約が、Aの債務不履行により解除された場合、AD間の転貸借契約における転貸主Aの債務も履行不能となり、転貸借契約は当然に終了する(最判平09.02.25)。

賃貸人Bと賃借人Aとの間の賃貸借契約が、Aの債務不履行により解除された場合、AD間の転貸借契約における転貸主Aの債務も履行不能となり、転貸借契約は当然に終了する(最判平09.02.25)。

※この場合、Bは、賃貸借契約の解除について、Aにのみ催告すれば十分であり、Dに対して延滞賃料支払の機会を与える義務はない(民法541条、612条、613条。最判昭37.03.29)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

転貸の終了(債務不履行による解除)(民法[26]5(4)②、借地借家法[06]4(2)②)

[共通の設定]

Aは、Bに対し甲建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。

[共通の設定]

Aは、Bに対し甲建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-12-3 | 建物の転貸借がされている場合において、本件契約がB(転貸人)の債務不履行によって解除されて終了するときは、Aが転借人に本件契約の終了を通知した日から6月を経過することによって、転貸借契約は終了する。 | × |

| 2 | H28-08-1 | Aは、Bの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払の催告をして甲建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。 | × |

| 3 | H28-08-3 | AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。 | ◯ |

| 4 | H26-07-3 | BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。 | × |

| 5 | H25-11-2 | Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除したために当該賃貸借契約が終了した場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたときには、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。 | × |

| 6 | H23-07-4 | Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。 | × |

| 7 | H18-10-2 | BがAの承諾を受けてCに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行を理由に解除され、AがCに対して目的物の返還を請求しても、BC間の転貸借契約は原則として終了しない。 | × |

| 8 | H16-13-4 | 賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人Cに通知等をして賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。 | × |

| 9 | H10-06-3 | Aは、Bの債務不履行によりAB間の賃貸借契約を解除しようとする場合、Cに対して、3ヵ月以前に通知し、Bに代わって賃料を支払う機会を与えなければならない。 | × |

| 10 | H10-06-4 | Aが、Bの債務不履行によりAB間の賃貸借契約を適法に解除した場合、Cは、BC間の転貸借契約に基づく転借権をAに対抗することができない。 | ◯ |

3 正しい

賃借権を譲渡する場合に必要とされる賃貸人Bの承諾は、賃借人Aに対するものでも、転借人Eに対するものでも、どちらでもよい(最判昭31.10.05)。

賃借権を譲渡する場合に必要とされる賃貸人Bの承諾は、賃借人Aに対するものでも、転借人Eに対するものでも、どちらでもよい(最判昭31.10.05)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

転貸の効果(民法[26]5(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] AがBに甲建物を月額10万円で賃貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している。 | |||

| 1 | R02s-06-4 | BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。 | ◯ |

| 2 | 28-08-2 | BがAに対して甲建物の賃料を支払期日になっても支払わない場合、AはCに対して、賃料10万円をAに直接支払うよう請求することができる。 | ◯ |

| 3 | 23-07-1 | BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。 | ◯ |

| 4 | 16-13-1 | 転借人Cは、賃貸人Aに対しても、月10万円の範囲で、賃料支払債務を直接に負担する。 | ◯ |

| 5 | 10-06-2 | Cは、Aから請求があれば、CがBに支払うべき転借料全額を直接Bに支払うべき義務を負う。 | × |

| 6 | 01-06-4 | BがAの承諾を得て第三者Cに建物を転貸した場合、Aは、Cに対して直接賃料を請求することができる。 | ◯ |

4 正しい

無断転貸の場合、賃貸人Bは賃貸借契約を解除しなくとも、転借人に対して建物の明渡しを求めることができる(最判昭26.05.31)。

無断転貸の場合、賃貸人Bは賃貸借契約を解除しなくとも、転借人に対して建物の明渡しを求めることができる(最判昭26.05.31)。

この場合、転借人Fは、転借人としての権利の全部または一部を失うおそれがあるから、その危険の限度に応じて、転貸人Aに対する賃料の全部または一部の支払を拒むことができる(民法559条、576条。最判昭50.04.25)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

売買に関する規定の有償契約への準用(民法[24]なし)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 27-03-4 | 貸主は借主に対して、貸借の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しなければ、賃貸借契約では担保責任を負う場合があるが、使用貸借契約では担保責任を負わない。 | × |

| 2 | 18-10-4 | 建物の賃借人が賃貸人の承諾なく当該建物を転貸し、無断転貸を理由に転借人が賃貸人から明渡請求を受けた場合、転借人は賃借人(転貸人)に対する賃料の全部又は一部の支払を拒むことができる。 | ◯ |

| 3 | 12-09-4 | 代物弁済として不動産の所有権の移転を受けた後は、その不動産に隠れた瑕疵があっても、弁済者の責任を追及することはできない。 | × |

| 4 | 03-13-1 | 賃貸借契約の締結に関する費用は、賃貸人と賃借人が平等な割合で負担する。 | ◯ |

問1で、「賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない特段の事情があるときは、契約を解除することはできない」としおり、賃貸人の承諾なく転貸するこを可としている。

問4では、「無断転貸の場合、賃貸人Bは賃貸借契約を解除しなくとも、転借人に対して建物の明渡しを求めることができる」としいる。

賃貸人Bと賃借人Aとの賃貸借契約を解除できないことに注目すれば、両者の違いが理解できる気がしますが、

転借人の立場からすると、何か矛盾を感じ、釈然としない感じです。(問1では転借人は借りられる。問4では転借人はかりられない。)

gnoyr様

宅建試験は、条文や判例の知識に照らし、各選択肢の正誤を判断するという試験です。

判例の間に矛盾があるかどうか、釈然とする判例かどうか、まで考えるのは、遠回りになりかねませんし、あまり意味がある議論とも思えません。

あえて、理由付けするとすれば、肢4の事例では、「賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない特段の事情」がなかったのでは?

(考えても仕方のないことですが。)