【宅建過去問】(平成22年問02)代理

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

- Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

- 16歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが16歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。

- Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。

正解:4

1 誤り

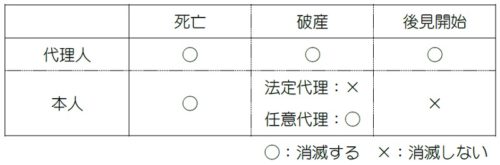

代理権は、本人の死亡という客観的事実の発生によって消滅します(民法111条1項1号)。代理人が、本人の死亡について善意無過失であったとしても、結論は変わりません。

本肢では、本人Aが死亡した時点で、代理人Bの代理権は消滅しています。その後、BはAの代理人として甲土地を売却することができません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

代理権の消滅事由(民法[03]2(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 30-02-4 | [Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。 | ◯ |

| 2 | 26-02-ウ | 代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。 | ◯ |

| 3 | 22-02-1 | 本人の死亡につき代理人が善意無過失の場合、代理権は継続。 | × |

| 4 | 22-02-2 | 代理人死亡の場合、相続人が代理人となる。 | × |

| 5 | 12-01-4 | 本人が死亡しても代理権は継続。 | × |

| 6 | 08-02-4 | 代理人が破産手続開始を受けた後に契約締結した場合、相手方が破産手続につき悪意であっても、契約は有効となる。 | × |

| 7 | 06-04-4 | 代理人の破産後も、相手方が代理権消滅につき善意無過失の場合、契約は有効。 | ◯ |

2 誤り

(肢1の表参照。)

代理権は、代理人の死亡という客観的事実の発生によって消滅します(民法111条1項2号)。

Bの相続人がAの代理人の地位を引き継ぐことはできません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

代理権の消滅事由(民法[03]2(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 30-02-4 | [Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。 | ◯ |

| 2 | 26-02-ウ | 代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。 | ◯ |

| 3 | 22-02-1 | 本人の死亡につき代理人が善意無過失の場合、代理権は継続。 | × |

| 4 | 22-02-2 | 代理人死亡の場合、相続人が代理人となる。 | × |

| 5 | 12-01-4 | 本人が死亡しても代理権は継続。 | × |

| 6 | 08-02-4 | 代理人が破産手続開始を受けた後に契約締結した場合、相手方が破産手続につき悪意であっても、契約は有効となる。 | × |

| 7 | 06-04-4 | 代理人の破産後も、相手方が代理権消滅につき善意無過失の場合、契約は有効。 | ◯ |

3 誤り

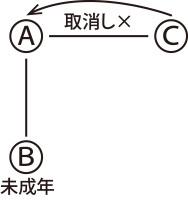

代理人となるに当たって、行為能力は要求されません(民法102条)。したがって、未成年者など制限行為能力者でも、代理人となることができます。

もちろん、未成年者である代理人がした行為は、確定的に有効になります。言い換えれば、相手方Cの側から、契約を取り消すことはできません。

※代理人Bが未成年者であることを理由に、本人Aが契約を取り消すことも不可能です。

※代理人Bが未成年者であることを理由に、本人Aが契約を取り消すことも不可能です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

代理人の行為能力(民法[03]3(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 30-02-2 | [Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。 | × |

| 2 | 26-02-ウ | 代理人は、行為能力者であることを要しない。 | ◯ |

| 3 | 24-02-1 | 未成年者が代理人となる契約には法定代理人の同意が必要。 | × |

| 4 | 22-02-3 | 代理人が未成年であることを理由に、相手方から取消しが可能。 | × |

| 5 | 21-02-2 | 代理人が未成年であることを理由に、本人からの取消しは不可。 | ◯ |

| 6 | 12-01-1 | 未成年者は代理人になることができない。 | × |

| 7 | 06-04-1 | 代理人が未成年であることを理由に、本人からの取消しが可能。 | × |

| 8 | 04-02-1 | 代理人が未成年であることを理由に、本人からの取消しが可能。 | × |

| 9 | 03-03-1 | 代理人が未成年であり親権者の同意がないことを理由に、本人からの取消しが可能。 | × |

4 正しい

売買契約における売主と買主のように、契約の当事者双方を同じ人が代理することを双方代理といいます。このような行為が行われると、代理人のやりたい放題になり、本人の利益が侵害されます。そのため、双方代理は、原則として、無権代理行為とみなされます(民法108条1項本文)。

例外は、以下の2つのケースであり、この場合、契約は有効に成立します(同項ただし書き)。

- 本人があらかじめ許諾した行為

- 債務の履行

本肢では、「A(売主)及びD(買主)の承諾を受けていれば、」という前提の下ですから、売買契約は、有効です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

双方代理(民法[03]5(2)(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-02-2 | AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。 | × |

| 2 | 30-02-3 | [Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。 | × |

| 3 | 24-02-3 | 売主・買主の承諾があれば、双方代理は有効。 | ◯ |

| 4 | 22-02-4 | 売主・買主の承諾があれば、双方代理は有効。 | ◯ |

| 5 | 21-02-4 | 売主に損失が発生しなければ、売主・買主双方の代理が可能。 | × |

| 6 | 20-03-2 | 売主から書面で代理権を与えられていれば、売主・買主双方の代理が可能。 | × |

| 7 | 08-02-1 | 登記申請について、買主の同意があれば、売主の代理人が、売主・買主双方を代理できる。 | ◯ |

| 8 | 03-03-4 | 本人・相手方の同意があれば、双方代理が可能。 | ◯ |

| 9 | 02-05-2 | 売主の代理人が売主に隠れて当該土地の売買について買主からも代理権を与えられていた場合は、当該契約は効力を生じない。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

丁寧懇切なご教示ありがとうございます。問題集の周回を重ねると当初には思い付かなかった疑問が湧くことがあります。これはきっと良い兆候なんでしょうね。

あと少し頑張ります。

ありがとうございました。

とんでもないです。

疑問が解消できて何よりです。

もちろん、これは「良い兆候」。

関連知識の整理ができると、「覚えなければならないこと」のボリュームを削減することができるからです。

この調子で引き続き頑張りましょう!

応援しています。

肢1の場合、無権代理人となったBに表見代理が成立する余地があるということでしょうか?

よろしくお願いします。

ケヤキ様

ご質問ありがとうございます。

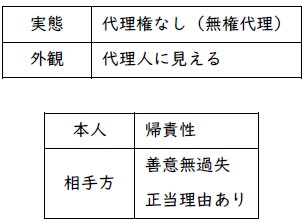

本人Aの死亡により、Bの代理権は、消滅します。

この場合であっても、相手方が代理権の消滅について善意無過失であれば、表見代理が成立します(代理権消滅後の表見代理)。

つまり、Bの無権代理行為が有効と扱われる可能性があります。

この点に関する出題の典型例が令和2年(12月)問02肢3です。

これを使って確認しましょう。

相手方Eが善意無過失であれば表見代理が成立します。

その結果、Bの表見代理行為は有効と扱われるわけです。

その結果、Aは、Eに対して甲土地を引き渡す義務を負います。