【宅建過去問】(平成24年問16)都市計画法

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

- 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。

- 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

- 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。

正解:1

1 正しい

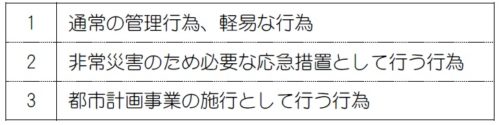

市街地開発事業等予定区域内で、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、原則として、知事(市の区域内では市長)の許可を受ける必要があります(都市計画法52条の2第1項)。例外は、以下の行為です。

本肢は、例外の2.に当たります。許可を受ける必要はありません。

本肢は、例外の2.に当たります。許可を受ける必要はありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

予定段階での制限(都市計画法[03]3(4))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-16-1 | 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。 | ◯ |

| 2 | H24-16-1 | 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。 | ◯ |

| 3 | H03-19-1 | 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 | × |

2 誤り

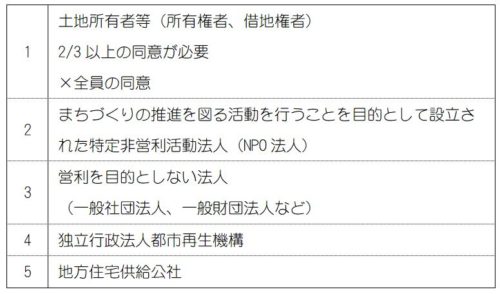

都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる主体は、土地所有者等(当該土地の所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権や賃借権を有する者)に限られません。表の2以下の者も含まれるのです(都市計画法21条の2)。

※具体例を覚える必要はありません。「土地所有者等」以外にも提案できる者がいることだけ押さえてください。

※具体例を覚える必要はありません。「土地所有者等」以外にも提案できる者がいることだけ押さえてください。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

都市計画の決定・変更の提案(都市計画法[05]2)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H24-16-2 | 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。 | × |

| 2 | H19-18-4 | 都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる。 | × |

| 3 | H16-17-1 | 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。 | × |

3 誤り

市町村が都市計画を決定する場合、以下の手続きが必要です(都市計画法19条)。

- 市町村都市計画審議会(又は都道府県都市計画審議会)の議を経る。

- 知事に協議する。

市町村は、知事に協議するだけでよく、同意を得る必要はありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

市町村による都市計画の決定(都市計画法[05]1(4)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H27-16-4 | 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。 | × |

| 2 | H24-16-3 | 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 | × |

| 3 | H10-17-3 | 市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。 | × |

| 4 | H08-19-1 | 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。 | ◯ |

| 5 | H08-19-2 | 市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。 | × |

| 6 | H05-19-3 | 市町村が定める都市計画は、都道府県が定めた都市計画に適合することを要し、市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。 | ◯ |

| 7 | H02-19-2 | 都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、都市の将来の動向を左右するものであるので、市町村は、都市計画を決定するとき、議会の議決を経なければならない。 | × |

4 誤り

地区整備計画が定められている地区計画の区域内では、以下の行為が制限されています。

- 土地の区画形質の変更

- 建築物の建築

- 工作物の建設

これらの行為を行う場合には、行為着手の30日前までに市町村長に届出なければなりません(都市計画法58条の2第1項)。

「行為の完了した日から30日以内」では遅過ぎです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

地区計画区域内の建築等の届出等(都市計画法[04]3)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H29-16-イ | 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | × |

| 2 | H24-16-4 | 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。 | × |

| 3 | H21-16-3 | 工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要となることはない。 | × |

| 4 | H20-18-4 | 市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |

| 5 | H19-18-3 | 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手した後、遅滞なく、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を市町村長に届け出なければならない。 | × |

| 6 | H12-18-3 | 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |

| 7 | H09-17-4 | 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、市町村長の許可が必要であり、市町村長は、地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。 | × |

| 8 | H03-19-4 | 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |

| 9 | H01-19-2 | 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行った者は、当該行為の後30日以内に、行為の種類、場所等一定の事項を市町村長に届け出なければならない。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

質問失礼致します。

⑶に関してですが、「市の場合は知事と協議するだけで同意はいらず、町村の場合は知事と協議し、その同意を得なければならない。」という認識だったのですが、法改正があったのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

都市計画法19条3項の改正により、「町村」も「市」も、同様の手続きに統一されました。

すなわち、「あらかじめ都道府県知事に協議」するだけで十分で、その「同意」を得る必要はありません。

ご教授お願いします

24-16-4で問題文中『建築物の建築等の行為を行った者は・・・』となっています。

答えの『建築物の建築等の行為を行おうとする者は・・・』の行おうとする者の行動は理解できますが、

問題文は行った者となり、行為が終わった後の事、

つまり

『行おうとする者は・・・』建築前の事

『行った者は・・・』建築後の事

と解釈してしまい、問題文は建築後の事を問う問題に思えてなりません。

問題文の『行った者は・・・』と、解釈の『行おうとする者は・・・』と

どのように考えたらいいのでしょうか?

オザキ様

講師の家坂です。

御質問をいただき、ありがとうございます。

回答が遅くなり、申し訳ございません。

さて、御質問についてですが、ちょっと考え過ぎではないでしょうか。

正しい知識は、肢4の解説にありますように、

「地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者は、着手する日の30日前までに、一定事項を市町村長に届け出なければならない。」

というものです。

ポイントは、

①事前届出制

②着手日30日前までに届出

③届出先は市町村長

という3点です。

この選択肢の出題者は、①のところをヒッカケに使ったわけです。

つまり、「事後届出制」という風に書き換えて、誤りの選択肢を作ったのです。

それに伴い、問題文の他の箇所にも調整が必要になります。

「行為を行おうとする者は、」…「行為の完了した日から30日以内に」…

↑

これでは、日本語として成立しませんからです。

そこで、

「行為を行おうとする者は、」→「行為を行った者は、」

という風に日本語の表現が変更されたわけです。

つまり、「行おうとする者」と「行った者」に関する規制がそれぞれ存在するわけではありません。

これらは、「日本語として」使い分けられているだけで、宅建試験の知識として区別する意味はないのです。

「建築等の行為を行おうとする段階で、事前に届出しなければならない」という知識を正確に押さえておけば、それで十分です。