【宅建過去問】(平成24年問33)営業保証金

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。

- A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。

- A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。

- A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。

正解:1

1 正しい

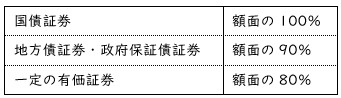

有価証券を営業保証金に充てる場合、その価額は以下のように評価されます(宅建業法25条3項、規則15条1項)。

本肢のように地方債証券を営業保証金にあてる場合、額面の90%(100分の90)の評価を受けるわけです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

有価証券の評価(宅建業法[06]2(2)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-34-4 | 有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。 | × |

| 2 | H30-43-4 | 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。 | × |

| 3 | H26-29-2 | 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 4 | H24-33-1 | 宅地建物取引業者が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。 | ◯ |

| 5 | H20-34-3 | 宅地建物取引業者は、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。 | × |

| 6 | H17-33-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。 | × |

| 7 | H11-38-1 | 宅地建物取引業者が有価証券を営業保証金に充てるときは、国債証券についてはその額面金額を、地方債証券又はそれら以外の債券についてはその額面金額の百分の九十を有価証券の価額としなければならない。 | × |

| 8 | H08-47-2 | 宅地建物取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは、金銭の額は、100万円でなければならない。 | ◯ |

| 9 | H07-36-1 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため、額面金額が同額である地方債証券及び100万円の金銭を新たに供託したときは、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。 | ◯ |

| 10 | H06-45-1 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の供託を地方債証券によって行うことができるが、その際の当該証券の価額は、額面金額の 100分の80である。 | × |

2 誤り

宅建業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託する必要があります(宅建業法25条1項)。つまり、支店分の営業保証金も、主たる事務所の最寄りの供託所に供託するわけです。

本肢は、「本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託」とする点が誤っています。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

供託すべき供託所(免許取得時)(宅建業法[06]2(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H26-29-1 | 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。 | × |

| 2 | H24-33-2 | 宅地建物取引業者は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |

| 3 | H21-30-1 | 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託することができる。 | × |

| 4 | H13-33-1 | 営業保証金の供託は、必ず、主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託する方法によらなければならない。 | × |

| 5 | H10-37-1 | 宅地建物取引業者は、本店について1,000万円、支店1ヵ所について500万円の営業保証金を、それぞれの事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 | × |

| 6 | H05-46-1 | 宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金2,000万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |

3 誤り

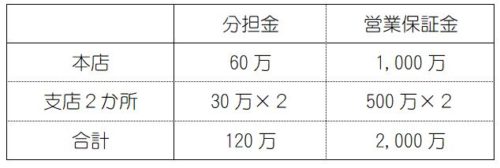

供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円です(宅建業法25条2項、令2条の4)。本肢の場合、主たる事務所につき1,000万、従たる事務所につき500万×5=2,500万、合計3,500万円の供託が必要になります。

※本肢の金額は、保証協会に加入する場合の弁済業務保証金分担金の額です。弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1か所につき30万円です(宅建業法64条の9第1項、令7条)。本肢の場合、主たる事務所につき60万、従たる事務所につき30万×5=150万、合計210万円の納付が必要になります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

供託する金額(宅建業法[06]2(2)①)

弁済業務保証金分担金の納付(金額)(宅建業法[07]2(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02-35-4 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。 | × |

| 2 | H30-43-4 | 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。 | × |

| 3 | H30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |

| 4 | H27-42-3 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは保証協会の社員である。AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。 | ◯ |

| 5 | H24-33-3 | 宅地建物取引業者が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。 | × |

| 6 | H19-37-4 | 甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいる宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |

| 7 | H17-33-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。 | × |

| 8 | H16-35-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |

| 9 | H10-37-1 | 宅地建物取引業者は、本店について1,000万円、支店1ヵ所について500万円の営業保証金を、それぞれの事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 | × |

| 10 | H09-34-3 | 甲県内に本店と支店aを設置して営業している宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに甲県内に支店bを設置したが、同時に従来の支店aを廃止したため、事務所数に変更を生じない場合、Aは、新たに営業保証金を供託する必要はない。 | ◯ |

| 11 | H08-47-2 | 宅地建物取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは、金銭の額は、100万円でなければならない。 | ◯ |

| 12 | H08-47-3 | 宅地建物取引業者は、事業開始後支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。 | × |

| 13 | H05-46-1 | 宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金2,000万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |

| 14 | H02-50-3 | 270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、当該保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、4,500万円の営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-30-1 | 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |

| 2 | H30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |

| 3 | H27-42-3 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは保証協会の社員である。AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。 | ◯ |

| 4 | H24-33-3 | 宅地建物取引業者が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。 | × |

| 5 | H09-35-1 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付しなければならない。 | × |

| 6 | H08-44-1 | 宅地建物取引業者(事務所数1)は、保証協会に加入するため弁済業務保証金分担金を納付する場合、国債証券、地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができ、国債証券を充てるときは、その額面金額は60万円である。 | × |

| 7 | H08-44-2 | 宅地建物取引業者Aが保証協会に加入した後、新たに支店を1ヵ所設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。 | × |

| 8 | H06-46-2 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが保証協会から弁済を受けることができる額は、最高2,500万円である。 | ◯ |

| 9 | H02-50-1 | 120万円の弁済業務保証金分担金を納付して保証協会の社員となった者が、新たに一事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、60万円の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。 | × |

| 10 | H01-45-1 | 宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が同保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額である。 | ◯ |

4 誤り

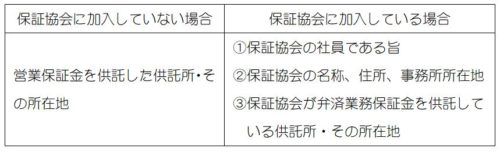

宅建業者は、取引の相手方に対して、契約が成立するまでの間に、供託所等について説明するようにしなければなりません(宅建業法35条の2)。

説明の内容は、供託所とその所在地です。「営業保証金の額」は、含まれていません。

※重要事項説明と違って、書面を交付する必要も、宅建士が説明する必要もありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

供託所等の説明(宅建業法[11]3)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 相手方 | |||

| 1 | R03s-32-2 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。 | × |

| 2 | H30-28-ウ | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。 | × |

| 3 | H25-29-4 | 区分所有建物の売買において、売主・買主がともに宅地建物取引業者である場合、売主は買主に対し、供託所等の説明をする必要がある。 | × |

| 4 | H15-42-1 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明を行わなければならない。 | × |

| タイミング | |||

| 1 | R03s-32-3 | 宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。 | × |

| 2 | H25-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。 | × |

| 3 | H24-33-4 | 宅地建物取引業者は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。 | × |

| 4 | H21-34-3 | 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。 | × |

| 5 | H17-33-4 | 宅地建物取引業者は、買主に対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。 | ◯ |

| 6 | H12-44-3 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。 | × |

| 書面の作成・交付 | |||

| 1 | R03s-32-1 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。 | ◯ |

| 2 | R02-37-イ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。 | × |

| 3 | H25-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。 | × |

| 宅建士による説明? | |||

| 1 | H09-35-3 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関する取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして保証協会の社員である旨及び当該保証協会の名称を説明させなければならない。 | × |

| 2 | H05-46-3 | 宅地建物取引業者は、取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に宅地建物取引士をして、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明させなければならない。 | × |

| 説明事項 | |||

| 1 | R03s-32-4 | 宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。 | × |

| 2 | H30-28-ウ | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。 | × |

| 3 | H25-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。 | × |

| 4 | H24-33-4 | 宅地建物取引業者は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。 | × |

| 5 | H21-34-3 | 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。 | × |

| 6 | H17-33-4 | 宅地建物取引業者は、買主に対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。 | ◯ |

| 7 | H12-44-3 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。 | × |

| 8 | H05-46-3 | 宅地建物取引業者は、取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に宅地建物取引士をして、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明させなければならない。 | × |