【宅建過去問】(平成25年問04)留置権

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。

- 不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。

- 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。

- 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。

正解:4

留置権とは

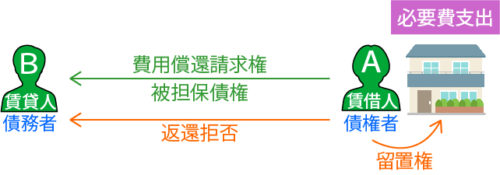

留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できるという権利です(民法295条1項)。例えば、下表の経緯があった場合、Bが必要費を償還するまで、Aは、建物の引渡しを拒むことができます。債権者にこのような権利を認めることにより、債務者の弁済を間接的に強制しているのです。

- 賃貸人Bが賃借人Aに建物を賃貸した。

- Aは、建物修繕のために必要費を支出した。

- BはAに必要費を償還していない。

■参照項目&類似過去問(全選択肢合わせて)

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 目的物 | |||

| 1 | 21-05-3 | 留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。 | × |

| 内容 | |||

| 1 | R03-01-1 | 賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はない。 | ◯ |

| 2 | 25-04-1 | 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。 | × |

| 3 | 25-04-2 | 不動産が二重売買され、第2買主が所有権移転登記を備えたため、第1買主が所有権を取得できなくなった場合、第1買主は、損害賠償を受けるまで不動産を留置できる。 | × |

| 4 | 25-04-3 | 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。 | × |

| 5 | 25-04-4 | 建物賃借人が必要費を支出した場合、建物所有者ではない第三者所有の敷地を留置できない。 | ◯ |

| 6 | 21-05-4 | 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある。 | × |

| 7 | 19-07-2 | 建物の賃借人が造作買取代金債権を有している場合、弁済を受けるまで、建物を留置できる。 | × |

| 8 | 17-05-4 | 不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。 | × |

| 9 | 09-03-1 | 建物の賃借人が、賃借中に建物の修繕のため必要費を支出した場合、必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。 | ◯ |

| 10 | 09-03-2 | 建物の賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された後に、賃借人が建物の修繕のため必要費を支出した場合、必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき建物の返還を拒否できる。 | × |

| 11 | 09-03-3 | 賃借人は、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住したとき、それによる利益(賃料相当額)は返還しなければならない。 | ◯ |

| 12 | 09-03-4 | 建物の賃借人は、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、さらに当該建物の修繕のため必要費を支出したとき、その必要費のためにも留置権を行使できる。 | ◯ |

| 13 | 03-07-1 | 不動産を目的とする担保物権の中には、登記なくして第三者に対抗することができるものもある。 | ◯ |

1 誤り

留置権が成立するためには、「物に関して生じた債権」の存在が必要です。これを物と債権の牽連(けんれん)性といいます。

本肢のケースでは、建物が「物」であり、造作買取請求権が「債権」にあたります。この両者に牽連性があるでしょうか。

判例の考え方によれば、造作買取請求権(借地借家法33条1項)は造作について生じた債権に過ぎず、建物に関して生じたものではありません(最判昭29.01.14)。つまり、物と債権との間に牽連性がないのです。したがって、賃借人に建物を留置する権利は認められません(最判昭29.07.22)。

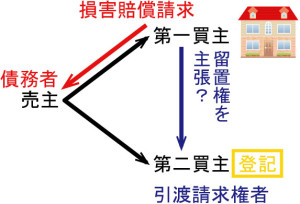

2 誤り

留置権が成立するためには、物と債権との間に牽連性が必要です(肢1参照)。

第一買主は、売主に対して損害賠償請求権を有していて、その担保のために、不動産を留置し、第二買主への引渡しを拒んでいます。つまり、不動産が「物」であり、損害賠償請求権が「債権」にあたります。

ここで、損害賠償請求権の債務者は売主であるのに対し、引渡請求権者は第二買主であり、両者は異なっています。ということは、不動産を留置したからといって、債務者に債務の履行を強制する関係になっていないわけです。このように物と債権に牽連性がない場合、留置権は成立しません。

判例も、「不動産の二重売買において、第2の買主のため所有権移転登記がされた場合、第1の買主は、第2の買主の所有権に基づく明渡請求に対し、売買契約不履行に基づく損害賠償債権をもって、留置権を主張することは許されない」としています(最判昭43.11.21)。

3 誤り

占有が不法行為によって始まった場合、留置権は成立しません(民法295条2項)。

本肢では、建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除されたにもかかわらず、その後も建物を不法占拠する間に有益費を支出しています。これは、「占有が不法行為によって始まった」のと類似した状況です。そこで、同法295条2項を類推適用して、「占有が不法行為によって始まった」と解釈します(最判昭46.07.16)。したがって、有益費の償還請求権に基づいて建物の留置権を行使することはできません。

4 正しい

■肢1のアプローチ

必要費は建物について生じた債権に過ぎず、敷地に関して生じたものではありません。つまり、物と債権との間に牽連性がないわけです。したがって、賃借人は敷地を留置することができないことになります。

■肢2のアプローチ

必要費を償還すべき債務者(建物賃貸人)と引渡請求権を有する敷地所有者が別人です。したがって、留置権の行使を認めるべきではありません。

肢4が、土地所有者ではなく建物賃貸人であった際の必要費の場合は留置権は成立するのでしょうか?

宅建初学者A様

ご質問は、以下のような意味だと思います。

(1)建物の賃借人が建物に関して必要費を負担した場合、

(2)「建物」の賃貸人に対してその償還を求めるために、

(3)建物を留置することができるか?

もちろん、これは可能です。

なぜなら、

(1)必要費は、建物に関して生じた債権ですし、

(2)必要費を償還すべき債務者(建物の賃貸人)と引渡請求権を有する建物所有者は、同一人物だからです。

この点について、丸ごと1問出題したのが「平成09年問03」です。

https://e-takken.tv/h09-03/

この問題を解いてみると、理解が確実になるでしょう。