【宅建過去問】(平成24年問09)不法行為(使用者責任)

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

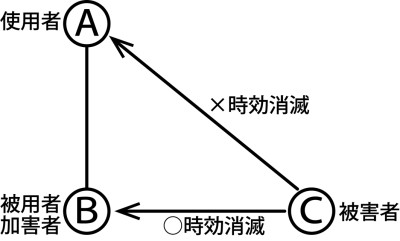

- BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。

- Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。

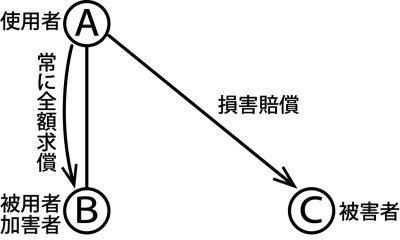

- Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。

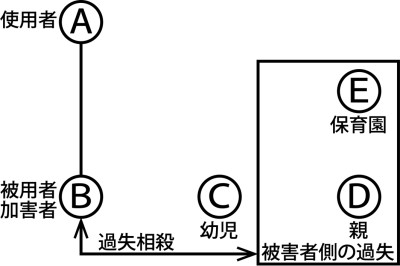

- Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。

正解:1

設定の確認

1 正しい

使用者責任が発生する場合、使用者と被用者は、被害者に対する連帯債務を負います。

すなわち、AとBは、それぞれCに対して、債務全額の支払い義務を負います(求償関係における負担部分は過失割合によって決定)。また、A又はBの一方に生じた事由は、絶対効が認められる一部の事由を除いて、他方債務者に影響しません(相対効の原則)。

本肢では、消滅時効について問われています。AとBの損害賠償義務が連帯債務の関係にある以上、Bの損害賠償義務が時効にかかったとしても、Aの損害賠償義務が当然に消滅するわけではありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

Cの被用者Aが、Bとの間で行った行為により、Bに損害が発生した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H24-09-1 | BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。 | ◯ |

| 2 | H11-09-3 | Cが、Aの行為につきBに使用者責任を負う場合は、BのAに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかったときでも、そのことによってCのBに対する損害賠償の義務が消滅することはない。 | ◯ |

2 誤り

不法行為の被害者は、損害の発生と同時に、精神的損害に対する慰謝料請求権を取得します。

この慰謝料請求権は、被害者が死亡した場合には、相続の対象となりますから、相続人は当然に慰謝料請求権を行使することができます(最判昭42.11.01)。被害者が請求の意思を表明するなどの行為は不要です。

これは、被害者が即死した場合でも同じことです。論理的には、被害者Cが即死する瞬間にC自身に慰謝料請求権が発生し、それが相続人に相続されると考えます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H24-09-2 | Bが即死であった場合には、Bには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはBの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。 | × |

| 2 | H20-11-1 | Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。 | × |

| 3 | H19-05-2 | 不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。 | ◯ |

| 4 | H13-10-1 | Bが即死した場合、B本人の損害賠償請求権は観念できず、その請求権の相続による相続人への承継はない。 | × |

3 誤り

使用者Aが使用者責任による損害賠償責任を負担した場合、Aは被用者Bに対して求償することができます(民法715条3項)。

しかし、求償の範囲は、「信義則上相当と認められる限度」に限定されます(最判昭51.07.08)。Bに資力があったとしても、全額を常に回収できるとは限りません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

Cの被用者Aが、Bとの間で行った行為により、Bに損害が発生した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-07-ウ | Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Aに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。 | ◯ |

| 2 | H25-09-1 | Cに雇用されているAが、勤務中にC所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Bを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはAとDに過失がある。)。Cは、Bに対して事故によって受けたBの損害の全額を賠償した。この場合、Cは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。 | ◯ |

| 3 | H25-09-2 | Cは、Bに対して事故によって受けたBの損害の全額を賠償した。この場合、Cは、被用者であるAに対して求償権を行使することはできない。 | × |

| 4 | H24-09-3 | Cの使用者責任が認められてBに対して損害を賠償した場合には、CはAに対して求償することができるので、Aに資力があれば、最終的にはCはBに対して賠償した損害額の全額を常にAから回収することができる。 | × |

| 5 | H20-11-3 | AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。 | × |

| 6 | H18-11-4 | Aの不法行為がCの事業の執行につき行われたものであり、Cが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、C自身は不法行為を行っていない以上、Cは負担した損害額の2分の1をAに対して求償できる。 | × |

| 7 | H14-11-3 | C、Bに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Aに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる。 | ◯ |

| 8 | H14-11-4 | Aが、自己の負担部分を超えて、Bに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。 | ◯ |

| 9 | H11-09-4 | CがAの行為につきBに対して使用者責任を負う場合で、CがBに損害賠償金を支払ったときでも、Aに故意又は重大な過失があったときでなければ、Cは、Aに対して求償権を行使することができない。 | × |

| 10 | H06-07-4 | Aは、Bに対して損害の賠償をした場合、Cに求償することはできない。 | × |

| 11 | H04-09-4 | 従業員Aが宅地建物取引業者Cの業務を遂行中に第三者Bに不法行為による損害を与えた場合、Cは、その損害を賠償しなければならないが、Aに対してその求償をすることはできない。 | × |

4 誤り

過失相殺(民法722条2項)を考える場合、「過失」には、被害者自身の過失だけでなく、広く被害者側(被害者の関係者)の過失も含まれます(最判昭34.11.26)。

被害者が幼児という場合、被害者自身の過失を考えることはできません。しかし、この場合でも、被害者側の過失を考慮することは可能です。例えば、監督義務者である両親の過失を被害者側の過失として考慮し、過失相殺を行うのです。

過失相殺がされた場合、Aは、損害の全額を賠償する必要がなくなります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

Aは、乗用車の運転中に交通事故を起こし、歩いていたBに危害を加えた。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H24-09-4 | Bが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはBに発生した損害の全額を賠償しなければならない。 | × |

| 2 | H12-08-1 | Aの不法行為に関し、Bにも過失があった場合でも、Aから過失相殺の主張がなければ、裁判所は、賠償額の算定に当たって、賠償金額を減額することができない。 | × |

盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン

この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)

現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。

リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。

肢の1番について教えてください。

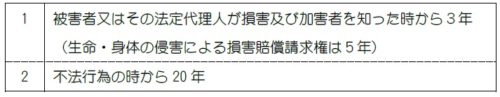

このケースの場合、使用者であるAと被用者Bの損害賠償義務が時効消滅するのはそれぞれいつになるのですか。

身体、生命にかかる損害賠償なので、知った時から5年、行使できるときから20年、という理解であっていますか。

解説にあるとおり、Bの損害賠償義務が時効にかかったとしても、Aの損害賠償義務が当然に消滅するわけではない、というのは理解したつもりですが、一方で、AもBも同じ事故から発生した損害賠償なので、実際には同時に時効のカウントがスタートし、時効を迎えるタイミングも同時になるのでは、と思って、モヤモヤしています。

とも様

ご質問ありがとうございます。

その通りです。

詳しくは、以下の箇所を確認してください。

詳しくは、以下の箇所を確認してください。

■民法[30]不法行為

5.不法行為に関するルール

(2).損害賠償請求権の消滅時効

客観的基準の消滅時効が完成するのは、「事故があったときから20年」経過したときです。

これは、Aに対する請求権もBに対する請求権も、同時にスタートし、同時に時効消滅します。

しかし、主観的基準の消滅時効については、AとBで消滅時効の起算点や完成時点が違ってくる可能性があります。

例えば、

というケースであれば、AとBが「加害者であること」を知った時点が異なります。

つまり、消滅時効の起算点(カウントのスタート時点)が異なるわけです。

起算点が異なるのですから、消滅時効の完成時点も異なることになります。

また、被害者Cが「使用者Aには損害賠償を請求する訴えを提起したが、被用者Bには何の請求もしなかった。」というケースであれば、Bに対する請求権のみが先に時効で消滅します。

ありがとうございます。納得しました

とも様

本試験前に疑問が解消できて何よりです。

明日は本試験。

明るく、そして、冷静にがんばってきてください。

朗報をお待ちしています!