【宅建過去問】(平成06年問16)不動産登記法

不動産の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A名義の所有権の登記がある土地をBに売り渡す契約が締結された後、所有権移転の登記がされないうちにAが死亡し、Cが相続をした場合には、C名義への相続による所有権移転の登記がされなくても、B名義への所有権移転の登記をすることができる。

- 土地の表題部にAが所有者として記載されている場合に、Bがその土地を買い受けたときは、Bは、申請情報と併せて売買契約書を登記原因証明情報として提供すれば、直接B名義の所有権保存の登記を申請することができる。

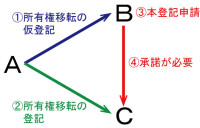

- A名義の所有権の登記がされている土地について、B名義への所有権移転の仮登記がされた後、A名義からC名義への売買による所有権移転登記がされている場合には、Bは、Cの登記が抹消されるまでは、仮登記に基づく本登記をすることはできない。

A名義の所有権の登記に関し、Bによる抹消登記手続請求訴訟が提起されたことにより、抹消予告登記がされている土地について、C名義への所有権移転登記がされた場合において、Bの勝訴判決が確定し、A名義の登記が抹消されるときは、Cの登記は、職権で抹消される。(法改正により「予告登記」の制度は廃止された)

正解:1

1 正しい

Aは、生前に土地をBに売り渡しているが、所有権移転の登記をしないまま死亡している。つまり、Cが相続したのは、土地の所有権ではなく、土地の所有権移転登記をする義務である。

この場合、Aの一般承継人であるCを登記義務者、Bを登記権利者として、所有権移転登記がなされる(不動産登記法62条)。

Cへの相続による所有権移転の登記をする必要はない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

相続・遺贈・合併による権利の移転登記(不動産登記法[03]2(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-14-3 | 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |

| 2 | H19-16-4 | 相続人に対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |

| 3 | H17-16-2 | 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |

| 4 | H14-15-3 | 登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |

| 5 | H10-14-1 | 相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。 | × |

| 6 | H09-14-3 | 所有権の登記名義人に相続が開始した場合、当該不動産を相続により取得した者は、相続の開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。 | × |

| 7 | H09-15-4 | 遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。 | × |

| 8 | H06-16-1 | A名義の所有権の登記がある土地をBに売り渡す契約が締結された後、所有権移転の登記がされないうちにAが死亡し、Cが相続をした場合には、C名義への相続による所有権移転の登記がされなくても、B名義への所有権移転の登記をすることができる。 | ◯ |

2 誤り

所有権の保存の登記ができるのは、以下の者に限られる(不動産登記法74条1項)。

- 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

- 所有権を有することが確定判決によって確認された者

- 収用によって所有権を取得した者

したがって、「表題部所有者であるAから土地を買い受けたB」は、所有権保存登記をすることができない。表題部所有者名義で保存登記後、所有権移転登記をすることになる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

所有権の保存の登記(不動産登記法[03]2(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-14-1 | 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 | × |

| 2 | H19-16-1 | 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。 | × |

| 3 | H18-15-3 | 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 4 | H12-14-1 | 所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 5 | H12-14-2 | 土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |

| 6 | H12-14-3 | 土地収用法による収用によって、土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 7 | H09-14-1 | 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。 | × |

| 8 | H07-16-3 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Cは、申請情報と併せて相続を証する情報を提供して、C名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |

| 9 | H07-16-4 | Aが一戸建ての建物を新築して建物の表題登記をし、これをBに売却したが、その後にAが死亡し、Cが相続した。Bは、申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、B名義の所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |

| 10 | H06-16-2 | 土地の表題部にAが所有者として記載されている場合に、Bがその土地を買い受けたときは、Bは、申請情報と併せて売買契約書を登記原因証明情報として提供すれば、直接B名義の所有権保存の登記を申請することができる。 | × |

3 誤り

登記上の利害関係を有する第三者がある場合、所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請するためには、当該第三者の承諾が必要である(不動産登記法109条1項)。

登記上の利害関係を有する第三者がある場合、所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請するためには、当該第三者の承諾が必要である(不動産登記法109条1項)。

逆にいえば、利害関係を有する第三者の承諾さえあれば登記は申請できる。

本肢の例でいうと、利害関係を有する第三者であるCの承諾があれば、Bは、仮登記に基づく本登記をすることができる。「Cの登記が抹消」されるのを待つ必要はない。

※「利害関係者の承諾が必要」という規定は、所有権に関する仮登記に関するものである。所有権以外、例えば、抵当権の仮登記などには、この規定は適用されない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

仮登記に基づく本登記(不動産登記法[05]3)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02-14-2 | 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。 | × |

| 2 | H25-14-4 | 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 | ◯ |

| 3 | H20-16-1 | 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 | ◯ |

| 4 | H10-15-3 | 抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請情報と併せてその者の承諾情報を提供しなければ、当該本登記を申請することができない。 | × |

| 5 | H06-16-3 | A名義の所有権の登記がされている土地について、B名義への所有権移転の仮登記がされた後、A名義からC名義への売買による所有権移転登記がされている場合には、Bは、Cの登記が抹消されるまでは、仮登記に基づく本登記をすることはできない。 | × |

| 6 | H02-16-2 | 仮登記に基づく本登記は、登記記録中あらかじめ設けられている仮登記の次の余白に記録される。 | ◯ |

| 7 | H02-16-4 | 所有権に関する仮登記をした後、本登記を申請する場合においては、その仮登記後第三者に所有権移転の登記がされているときでも、申請情報と併せて、その者の承諾を証する情報又はこれに対抗することのできる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。