【宅建過去問】(平成17年問31)免許の基準(欠格要件)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。

- C社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない。

- D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。

- 甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。

正解:4

1 誤り

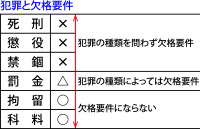

禁錮以上の刑に処せられることは、宅建業の免許の欠格要件に該当する(犯罪の種類は問わない)。したがって、取締役Bが、懲役刑に処せられた場合、A社は免許の欠格要件に該当し、免許取消処分を受けることになる(宅建業法66条1項3号、5条1項5号)。

禁錮以上の刑に処せられることは、宅建業の免許の欠格要件に該当する(犯罪の種類は問わない)。したがって、取締役Bが、懲役刑に処せられた場合、A社は免許の欠格要件に該当し、免許取消処分を受けることになる(宅建業法66条1項3号、5条1項5号)。

しかし、A社が改めて免許申請する際には、Bは取締役を退任している。退任している以上、A社が免許を受けられるかどうか、に関し、Bは無関係である。したがって、A社は免許を受けることができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

免許の欠格要件(禁錮以上の刑)(宅建業法[03]1(3)①)

免許の欠格要件(執行猶予付判決の場合)(宅建業法[03]1(3)④)

免許の欠格要件(過去の免許取消し)(宅建業法[03]1(2)①②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 2 | R04-41-ア | 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 | × |

| 3 | R03-27-3 | 免許を受けようとするA社の役員Bが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してBが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 4 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 5 | R01-43-1 | 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | × |

| 6 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 7 | H30-36-3 | 宅地建物取引業を営もうとする個人Aが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |

| 8 | H27-27-2 | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてC社が免許を申請しても、Bの執行猶予期間が満了していなければ、C社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 9 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 10 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |

| 11 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 12 | H22-27-3 | 法人Aの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |

| 13 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |

| 14 | H20-31-4 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 15 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 16 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |

| 17 | H17-31-3 | A社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 18 | H16-31-2 | A社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 19 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |

| 20 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |

| 21 | H10-31-1 | 宅地建物取引業者Aの取締役Bが、道路交通法に違反し懲役の刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |

| 22 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 23 | H03-39-ウ | A社の取締役Bが、3年前に詐欺の罪により懲役1年の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 24 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 25 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、懲役1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 2 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 3 | H27-27-2 | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてC社が免許を申請しても、Bの執行猶予期間が満了していなければ、C社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 4 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 5 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 6 | H22-27-3 | 法人Aの役員のうちに、刑法第204条(傷害) の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |

| 7 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |

| 8 | H20-31-4 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 9 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 10 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |

| 11 | H17-31-3 | A社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 12 | H16-31-2 | A社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 13 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |

| 14 | H10-31-1 | 宅地建物取引業者A(法人)の取締役Bが、道路交通法に違反し懲役の刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |

| 15 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 16 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 17 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、懲役1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 不正の手段により免許を受けたとき | |||

| 1 | R03-27-1 | 個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。 | × |

| 2 | H18-30-2 | A社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、A社の取締役Bは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にA社の取締役を退任した。A社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Bは免許を受けることができない。 | ◯ |

| 3 | H12-30-2 | A社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、A社は、免許を受けることができない。 | ◯ |

| 4 | H08-37-3 | A社は、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない。A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 5 | H01-39-4 | A社の取締役を退任したBは、かつて勤務していたA社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、乙県知事から免許を取り消されたが、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に同社の取締役を退任し、同社の免許の取消しの日から5年を経過していない。Bは、免許を受けることができる。 | × |

| 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき | |||

| 1 | H16-31-3 | 個人Aは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |

| 2 | H05-36-4 | A社は、その取締役Bが、C社の代表取締役であったとき宅地建物取引業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼したため、業務停止処分に該当し、その情状が特に重いとして、C社が1年前に宅地建物取引業の免許を取り消された。A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 業務停止処分に違反したとき | |||

| 1 | H19-33-3 | 宅地建物取引業者A社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 欠格要件にならないもの | |||

| 1 | R02s-31-1 | 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。 | × |

| 2 | H27-27-4 | A社の取締役Bが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、A社の免許は取り消された。その後、Bは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 3 | H23-27-1 | A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 4 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |

| 5 | H03-39-ア | A社の政令で定める使用人Bが、2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時、C社の取締役であった場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

2 誤り

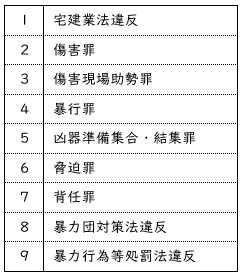

贈賄罪で罰金刑に処せられることは免許の欠格要件ではない(宅建業法5条1項6号)。

したがって、C社は免許を受けることができる。

※罰金刑に処せられることが免許の欠格要件となるのは、以下の犯罪が原因の場合に限られる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

免許の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[03]1(3)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 宅建業法違反 | |||

| 1 | R05-29-3 | 宅地建物取引業者である個人Aが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Aの免許は取り消されることはない。 | × |

| 2 | R03-27-4 | 免許を受けようとするA社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 3 | H22-27-2 | 法人Aの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | ◯ |

| 4 | H21-27-イ | 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人は、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |

| 5 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |

| 6 | H06-50-1 | 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aの役員の1人が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたときは、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。 | ◯ |

| 傷害罪 | |||

| 1 | H15-31-4 | 法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 2 | H02-44-ア | 宅地建物取引業者A社の取締役Bが、団地造成の用地交渉で土地所有者に傷害を与え、刑法第204条の罪(傷害罪)を犯したとして、罰金の刑に処せられた場合、A社は、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。 | ◯ |

| 傷害現場助勢罪 | |||

| 1 | H24-26-2 | 免許を受けようとするA社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | × |

| 暴行罪 | |||

| 1 | H17-31-4 | 甲県知事の免許を受けているA社の取締役Bが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、A社の免許は取り消される。 | ◯ |

| 2 | H08-37-2 | A社の代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 凶器準備集合・結集罪 | |||

| 1 | H25-26-3 | 宅地建物取引業者A社の非常勤役員が、刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 脅迫罪 | |||

| 1 | R05-29-4 | 宅地建物取引業者A社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 2 | H25-26-2 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 3 | H08-37-4 | A社の取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 背任罪 | |||

| 1 | H27-27-3 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるAの法定代理人であるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |

| 2 | H16-31-1 | A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。 | × |

| 3 | H10-31-2 | 宅地建物取引業者A(法人)の非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |

| 4 | H01-39-1 | 未成年者Aは、営業に関し、成年者と同一の能力がなく、かつ、その法定代理人Bが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。Aは、免許を受けることができる。 | × |

| 欠格要件でないもの | |||

| 刑法犯 | |||

| 1 | R01-43-3 | 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |

| 2 | H23-27-2 | A社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 3 | H19-33-2 | 宅地建物取引業者A社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、A社の免許は取り消される。 | × |

| 4 | H17-31-2 | A社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 5 | H15-31-1 | 法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。 | × |

| 6 | H09-33-4 | 甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者A(法人)の役員の1人が、刑法第209条(過失傷害)の罪により3年前に罰金の刑に処せられ、罰金を納付していることが判明した場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。 | × |

| 7 | H05-36-1 | A社の取締役Bが、3年前に、刑法第233条(業務妨害)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終えた場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 8 | H03-39-イ | A社の代表取締役Bが、1年前に業務上過失致傷の罪により罰金10万円の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 刑法以外 | |||

| 1 | R05-29-2 | 宅地建物取引業者A社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |

| 2 | H25-26-1 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |

| 3 | H06-35-4 | A社の免許申請の直前に、A社の代表取締役が道路交通法に違反して罰金の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができない。 | × |

3 誤り

禁錮以上の刑に処せられることは、宅建業の免許の欠格要件に該当する(犯罪の種類は問わない)。したがって、懲役刑(傷害罪)に処せられることは免許の欠格要件に該当する(宅建業法5条1項5号)。

禁錮以上の刑に処せられることは、宅建業の免許の欠格要件に該当する(犯罪の種類は問わない)。したがって、懲役刑(傷害罪)に処せられることは免許の欠格要件に該当する(宅建業法5条1項5号)。

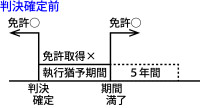

しかし、執行猶予期間の満了により、刑の言渡し自体が、効力を失う(刑法27条)。したがって、その翌日からでも免許取得が可能になる。すなわち、D社は、5年の経過を待たなくても免許を受けることができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

免許の欠格要件(禁錮以上の刑)(宅建業法[03]1(3)①)

免許の欠格要件(執行猶予付判決の場合)(宅建業法[03]1(3)④)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 2 | R04-41-ア | 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 | × |

| 3 | R03-27-3 | 免許を受けようとするA社の役員Bが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してBが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 4 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 5 | R01-43-1 | 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | × |

| 6 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 7 | H30-36-3 | 宅地建物取引業を営もうとする個人Aが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |

| 8 | H27-27-2 | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてC社が免許を申請しても、Bの執行猶予期間が満了していなければ、C社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 9 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 10 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |

| 11 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 12 | H22-27-3 | 法人Aの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |

| 13 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |

| 14 | H20-31-4 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 15 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 16 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |

| 17 | H17-31-3 | A社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 18 | H16-31-2 | A社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 19 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |

| 20 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |

| 21 | H10-31-1 | 宅地建物取引業者Aの取締役Bが、道路交通法に違反し懲役の刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |

| 22 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 23 | H03-39-ウ | A社の取締役Bが、3年前に詐欺の罪により懲役1年の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 24 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 25 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、懲役1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 2 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 3 | H27-27-2 | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてC社が免許を申請しても、Bの執行猶予期間が満了していなければ、C社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 4 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 5 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |

| 6 | H22-27-3 | 法人Aの役員のうちに、刑法第204条(傷害) の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |

| 7 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |

| 8 | H20-31-4 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 9 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 10 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |

| 11 | H17-31-3 | A社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 12 | H16-31-2 | A社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 13 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |

| 14 | H10-31-1 | 宅地建物取引業者A(法人)の取締役Bが、道路交通法に違反し懲役の刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |

| 15 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 16 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 17 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、懲役1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |

4 正しい

取締役Fが暴行罪で罰金刑に処せられた場合、E社は欠格要件に該当することになり、免許の取消処分を受ける(肢2のリスト参照。宅地建物取引業法66条1項3号、5条1項6号)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

免許の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[03]1(3)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 宅建業法違反 | |||

| 1 | R05-29-3 | 宅地建物取引業者である個人Aが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Aの免許は取り消されることはない。 | × |

| 2 | R03-27-4 | 免許を受けようとするA社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | ◯ |

| 3 | H22-27-2 | 法人Aの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | ◯ |

| 4 | H21-27-イ | 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人は、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |

| 5 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |

| 6 | H06-50-1 | 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aの役員の1人が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたときは、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。 | ◯ |

| 傷害罪 | |||

| 1 | H15-31-4 | 法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 2 | H02-44-ア | 宅地建物取引業者A社の取締役Bが、団地造成の用地交渉で土地所有者に傷害を与え、刑法第204条の罪(傷害罪)を犯したとして、罰金の刑に処せられた場合、A社は、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。 | ◯ |

| 傷害現場助勢罪 | |||

| 1 | H24-26-2 | 免許を受けようとするA社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | × |

| 暴行罪 | |||

| 1 | H17-31-4 | 甲県知事の免許を受けているA社の取締役Bが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、A社の免許は取り消される。 | ◯ |

| 2 | H08-37-2 | A社の代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 凶器準備集合・結集罪 | |||

| 1 | H25-26-3 | 宅地建物取引業者A社の非常勤役員が、刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 脅迫罪 | |||

| 1 | R05-29-4 | 宅地建物取引業者A社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 2 | H25-26-2 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |

| 3 | H08-37-4 | A社の取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |

| 背任罪 | |||

| 1 | H27-27-3 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるAの法定代理人であるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |

| 2 | H16-31-1 | A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。 | × |

| 3 | H10-31-2 | 宅地建物取引業者A(法人)の非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |

| 4 | H01-39-1 | 未成年者Aは、営業に関し、成年者と同一の能力がなく、かつ、その法定代理人Bが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。Aは、免許を受けることができる。 | × |

| 欠格要件でないもの | |||

| 刑法犯 | |||

| 1 | R01-43-3 | 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |

| 2 | H23-27-2 | A社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 3 | H19-33-2 | 宅地建物取引業者A社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、A社の免許は取り消される。 | × |

| 4 | H17-31-2 | A社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、A社は免許を受けることができない。 | × |

| 5 | H15-31-1 | 法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。 | × |

| 6 | H09-33-4 | 甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者A(法人)の役員の1人が、刑法第209条(過失傷害)の罪により3年前に罰金の刑に処せられ、罰金を納付していることが判明した場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。 | × |

| 7 | H05-36-1 | A社の取締役Bが、3年前に、刑法第233条(業務妨害)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終えた場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 8 | H03-39-イ | A社の代表取締役Bが、1年前に業務上過失致傷の罪により罰金10万円の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |

| 刑法以外 | |||

| 1 | R05-29-2 | 宅地建物取引業者A社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |

| 2 | H25-26-1 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |

| 3 | H06-35-4 | A社の免許申請の直前に、A社の代表取締役が道路交通法に違反して罰金の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができない。 | × |

足の1番について教えてください。

問題文の直接の論点からは外れる質問なのですが、

取締役Bは免許取消処分を受けた設定になっていますが、実際には執行猶予付きの判決なので、執行猶予の3年を経過すれば免許取消をまぬがれることもありえる、という理解であっていますか。

とも様

いつもご質問ありがとうございます。

残念ながら、違います。

免許取消処分に「執行猶予」という制度はありません。

肢1のB(A社の役員)は、執行猶予付きであるにせよ、懲役刑(=禁錮以上の刑)を受けています。

この時点で、A社に対する免許取消処分が決定します。

A社がこの取消処分を免れたいのであれば、判決が確定する前にBを退任させておく必要があったわけです。

実際の肢1では、Bに対する判決が確定したため、A社が免許を取り消されています。

これを前提に、A社が改めて免許を申請する場合の欠格要件について検討しなければなりません。

A社が新たに免許を受けるためには、

のいずれかをみたす必要があります。

早速の回答をありがとうございます。

申し訳ありません。わたしの質問に言葉が足りませんでした。

実際には執行猶予付きの判決なので、執行猶予の3年を経過すれば免許取消をまぬがれることもありえるかどうか、は、A社のことではく、取締役Bのことで質問しました。

つまり、取締役Bが執行猶予付きにせよ禁錮以上の刑が確定した時点で、A社は免許取消確定。一方、取締役B自身は、執行猶予付きの懲役刑だから、執行猶予を経過すれば免許取消をまぬがれることもありえる、という理解であっていますか?という質問でした。

しかし、先生から回答いただいたように、

免許取消処分に「執行猶予」という制度はない。

ということは、取締役Bについても、免許取消確定、という理解であっていますか。

「A社とは別に、B個人も免許を持っていた場合」

という仮定の話だったんですね。

それは、気付きませんでした。

はい、その通りです。

法人の免許でも個人の免許でも、考え方は、基本的に同じです。

ただ、「会社の取締役と違って、個人は退任することができない。」という違いがあるだけです。

B個人も免許を持っていた場合、Bの免許は、以下のように扱われます。

(判決が執行猶予付きでも結論は同じです。)

丁寧な回答をいただきありがとうございます。執行猶予についての誤解に気づくことができました。

最近始めた一問一答からこの問題に辿り着きました。市販のテキスト&問題集を何周か回したあと、こちらのサイトで過去問を5回分解きました。一問一答で苦手項目の洗い出しと強化を図ります。

疑問が解消できて何よりです。

[Step.2]『一問一答式過去問集』をきっかけに、[Step.3]『年度別過去問集』に進むことができます。

逆に、[Step.1]『図表集』に戻って、基本知識を確認することも可能です。

このように、基本知識→一問一答→四択、を自由に行き来できるのが、「スリー・ステップ学習法」の最大の特長です。

自然な繰返し学習により、基礎知識の記憶を確実にし、一問一答・四択の正解確実性を上げる。

「スリー・ステップ学習法」のメリットを活かして、効率的に勉強を進めましょう。