【宅建過去問】(平成19年問43)8つの規制

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引業者Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地の造成工事着手前において、当該許可を受けていない場合であっても、当該許可を受けることを停止条件とする特約を付ければ、当該宅地の売買契約を締結することができる。

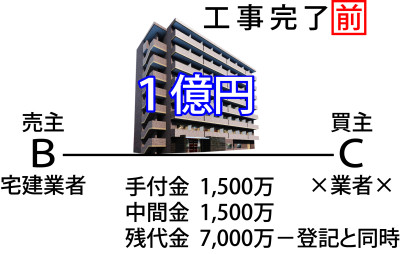

- 宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。

- 宅地建物取引業者Dは、取引態様の明示がある広告を見た宅地建物取引業者Eから建物の売買の注文を受けた場合、Eから取引態様の問い合わせがなければ、Eに対して、取引態様を明示する必要はない。

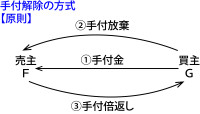

- 宅地建物取引業者Fが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないGと宅地の売買契約を締結するに際して手付金を受領する場合において、その手付金が解約手付である旨の定めがないときは、Fが契約の履行に着手していなくても、Gは手付金を放棄して契約の解除をすることができない。

正解:2

1 誤り

宅地造成・建物建築に関する工事の完了前においては、開発許可・建築確認があった後でなければ、宅地・建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない(宅建業法33条)。また、売買契約を締結することもできない(同法36条)。

| 広告開始 | 契約締結 | |

| 売買・交換 | × | × |

| 貸借 | × | ◯ |

※開発許可を停止条件にしたからといって、契約が可能になるわけではない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-38-イ | 宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Cとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。 | ◯ |

| 2 | R02s-26-3 | 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。 | × |

| 3 | R01-35-4 | 宅地建物取引業者は、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。 | ◯ |

| 4 | H30-28-ア | 宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。 | × |

| 5 | H28-32-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。 | × |

| 6 | H27-37-1 | 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。 | × |

| 7 | H27-37-4 | 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。 | × |

| 8 | H26-30-1 | 宅地建物取引業者は、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。 | × |

| 9 | H25-32-イ | 宅地建物取引業者は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主との間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。 | ◯ |

| 10 | H25-32-ウ | 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主B社(宅地建物取引業者)との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。 | ◯ |

| 11 | H19-38-2 | 宅地建物取引業者は、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買の広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない。 | ◯ |

| 12 | H19-38-3 | 都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、宅地建物取引業者Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。 | × |

| 13 | H19-38-4 | 宅地建物取引業者Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について開発行為を行いBに売却する場合、Bが宅地建物取引業者であれば、その許可を受ける前であっても当該宅地の売買の予約を締結することができる。 | × |

| 14 | H19-43-1 | 宅地建物取引業者Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地の造成工事着手前において、当該許可を受けていない場合であっても、当該許可を受けることを停止条件とする特約を付ければ、当該宅地の売買契約を締結することができる。 | × |

| 15 | H18-38-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主Bと建物の売買契約を締結する。Aは、新築分譲マンションについて、建築基準法第6条第1項の建築確認を受ける前にBと売買契約を締結することができる。 | × |

| 16 | H13-42-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結しようとしている。売買予定の建物が、建築工事完了前の建物である場合には、Aは、建築基準法第6条第1項の確認の申請をすれば、Bと売買契約を締結することができる。 | × |

| 17 | H11-40-2 | 宅地建物取引業者Aが、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、自ら売主として、宅地建物取引業者Bに対し、その建物を販売する契約の予約を締結した。 | × |

| 18 | H07-41-3 | 宅地建物取引業者は、建物の建築工事着手前において、建築基準法第6条第1項の確認を受けていない場合であっても、当該確認を受けることを停止条件とする特約付きで建物の売買契約を締結することができる。 | × |

| 19 | H05-39-2 | 宅地建物取引業者AがXから土地を取得して、宅地に造成し、自ら売主となって、Cに分譲しようとしている。AX間の売買契約において、開発許可を受けることを停止条件とする特約がある場合、Aは、その条件が成就するまでの間は、宅地建物取引業者であるCと、売買契約を締結してはならない。 | ◯ |

| 20 | H04-37-1 | 宅地建物取引業者Aは、建売住宅の分譲を行うこととし、昨年10月1日開発許可を受けて、同年12月1日宅地造成工事を完了し、本年2月1日建築確認を受けたが、同年4月1日現在工事は完了していない。Aが、宅地建物取引業者Bの強い希望に基づき、開発許可が下りた後の昨年11月1日、建築確認の取得を条件として土地付住宅の売買契約をBと締結した場合、宅地建物取引業法に違反する。 | ◯ |

| 21 | H04-37-2 | 宅地建物取引業者Aは、建売住宅の分譲を行うこととし、昨年10月1日開発許可を受けて、同年12月1日宅地造成工事を完了し、本年2月1日建築確認を受けたが、同年4月1日現在工事は完了していない。Aが、本年1月1日、「宅地造成完了、建築確認申請済」と表示した広告を出して、その広告を見た宅地建物取引業者でないBと、建築確認後の同年3月1日土地付住宅の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

2 正しい

■「手付金等」とは

保全措置の対象となる「手付金等」とは、

(1).代金に充当される金銭で

(2).契約締結後、物件の引渡し前に支払われるもの

という意味である(宅建業法41条1項)。名目にかかわらず、この定義に該当すれば、「手付金等」に該当する。

したがって、本肢の手付金と中間金は、「手付金等」に該当する。

※残代金は、引渡しと同時に支払われるから、「手付金等」には該当しない。

■工事完了前の物件の場合

工事完了前の物件の場合、手付金等が代金の5%(または1,000万円)を超える場合に保全措置が必要である(宅建業法41条1項)。

本肢のケースでは、

1億円×5%=500万円

を超えた時点で保全措置の必要が生ずる。

■手付金・中間金の受領

手付金(1,500万円)を受領する時点で、500万円を超えている。

したがって、手付金、中間金(1,500万円)、それぞれの受領前に保全措置を講じる必要がある。

※買主への所有権移転登記がされた場合、それ以降は、手付金等の保全措置を講ずる必要がなくなる(同法41条1項ただし書き)。本肢では、残代金の支払を登記の移転と同時に行うものとされている。この点から考えても、残代金の受領について、保全措置を講じる必要がない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-42-2 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。 | ◯ |

| 2 | R02-42-2 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。 | ◯ |

| 3 | R01-37-3 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 | ◯ |

| 4 | R01-37-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 | × |

| 5 | H30-38-1 | 当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。 | ◯ |

| 6 | H28-28-ア | Aは、建築工事完了前のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。 | × |

| 7 | H28-43-ウ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 8 | H27-40-ウ | Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。 | × |

| 9 | H26-33-3 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じることなくBから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。 | × |

| 10 | H25-40-4 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。 | × |

| 11 | H24-34-ア | 【中古マンション(代金2,000万円、解約手付金200万円)】 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じることができる。 | ◯ |

| 12 | H24-34-イ | 【中古マンション(代金2,000万円、代金に充当される解約手付金200万円)】 本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。 | ◯ |

| 13 | H23-38-3 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、Aは、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 14 | H23-38-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Aは、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 15 | H22-41-ア | 【建築工事完了前のマンション】 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。 | × |

| 16 | H19-43-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Aは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 17 | H17-42-2 | 【宅地(造成工事完了済み)(代金4,000万円)】 Aは、手付金100万円をBから受領した後、中間金として600万円を受領したが、中間金600万円についてのみ保全措置を講じた。 | × |

| 18 | H13-41-1 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円】 Bが契約前に申込証拠金10万円を支払っている場合で、契約締結後、当該申込証拠金を代金に充当するときは、Aは、その申込証拠金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 19 | H13-41-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円)】 Aは、手付金300万円を受け取ったのち、工事中にさらに中間金として100万円をBから受け取る場合は、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 20 | H09-39-4 | 【建築工事完了前の分譲住宅(代金5,000万円、手付金200万円、中間金200万円)】 契約締結時の2月後で分譲住宅の引渡し及び登記前に、Aが中間金を受け取る場合で、中間金を受け取る時点では当該分譲住宅の建築工事が完了していたとき、Aは、手付金及び中間金について保全措置を講ずる必要はない。 | × |

| 21 | H05-43-3 | 【建築工事完了前の建物(代金6,000万円、手付金500万円)】 契約締結の1週間後に中間金1,000万円を支払うこととされていたので、Aは、手付金500万円について、中間金受領の際に、まとめて手付金等の保全措置を講じた。 | × |

| 22 | H03-49-2 | 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000万円である。 | × |

| 23 | H01-42-1 | 【マンション(代金1億2,000万円、手付金1,500万円、中間金4,500万円、残代金6,000万円)】 物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。 | × |

| 24 | H01-42-3 | 【マンション(代金1億2,000万円、手付金1,500万円、中間金4,500万円、残代金6,000万円)】 宅地建物取引業者Cの媒介により、物件の建築工事完了後に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Cは、Aが中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。 | × |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で造成工事完了前の宅地又は建築工事完了前の建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-27-4 | AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 2 | R03-42-2 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。 | ◯ |

| 3 | R02-32-4 | AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。 | × |

| 4 | R02-42-2 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。 | ◯ |

| 5 | R01-37-1 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。 | × |

| 6 | R01-37-3 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 | ◯ |

| 7 | R01-37-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 | × |

| 8 | H30-38-2 | 当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。 | × |

| 9 | H28-28-ア | Aは、建築工事完了前のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。 | × |

| 10 | H28-43-ア | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 11 | H28-43-ウ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 12 | H28-43-エ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。 | × |

| 13 | H27-36-ウ | AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物(代金2,400万円)が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。 | ◯ |

| 14 | H27-40-イ | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付することができる。 | × |

| 15 | H27-40-ウ | Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。 | × |

| 16 | H26-33-2 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じた上でBから1,000万円の手付金を受領した。 | ◯ |

| 17 | H26-33-3 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じることなくBから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。 | × |

| 18 | H25-40-1 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。 | × |

| 19 | H25-40-4 | Aは、宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。 | × |

| 20 | H23-38-3 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、Aは、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 21 | H23-38-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円、手付金200万円)】 Aは、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 22 | H22-41-ア | 【建築工事完了前のマンション】 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。 | × |

| 23 | H22-41-イ | 【建築工事完了前のマンション】 Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 24 | H22-41-エ | 【建築工事完了前のマンション】 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 25 | H21-39-1 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。 | × |

| 26 | H21-39-2 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBは、所有権の登記をしていない。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。 | × |

| 27 | H21-39-3 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBは、所有権の登記をしていない。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、その後中間金として250万円を受領した。 | ◯ |

| 28 | H21-39-4 | Aは、Bとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。 | × |

| 29 | H20-41-1 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 30 | H20-41-3 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 31 | H19-43-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Aは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 32 | H16-44-1 | A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。 | × |

| 33 | H13-41-1 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円】 Bが契約前に申込証拠金10万円を支払っている場合で、契約締結後、当該申込証拠金を代金に充当するときは、Aは、その申込証拠金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 34 | H13-41-4 | 【建築工事完了前のマンション(代金4,000万円、手付金300万円)】 Aは、手付金300万円を受け取ったのち、工事中にさらに中間金として100万円をBから受け取る場合は、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。 | ◯ |

| 35 | H09-39-1 | 【建築工事完了前の分譲住宅(代金5,000万円、手付金200万円、中間金200万円)】 Aは、手付金を受け取る時点では、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置を講ずる必要はない。 | ◯ |

| 36 | H09-39-4 | 【建築工事完了前の分譲住宅(代金5,000万円、手付金200万円、中間金200万円)】 契約締結時の2月後で分譲住宅の引渡し及び登記前に、Aが中間金を受け取る場合で、中間金を受け取る時点では当該分譲住宅の建築工事が完了していたとき、Aは、手付金及び中間金について保全措置を講ずる必要はない。 | × |

| 37 | H05-43-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、建築工事完了前の建物を、宅地建物取引業者でないBに代金6,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金として500万円を受領した。契約締結の1週間後に中間金1,000万円を支払うこととされていたので、Aは、手付金500万円について、中間金受領の際に、まとめて手付金等の保全措置を講じた。 | × |

| 38 | H03-49-2 | 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000万円である。 | × |

| 39 | H02-42-1 | 【宅地(代金1億円、手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)】 当該契約が宅地造成工事完了前に宅地建物取引業者Cの媒介により締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講ずることなく、手付金及び中間金を受領することができる。 | × |

| 40 | H01-42-1 | 【マンション(代金1億2,000万円、手付金1,500万円、中間金4,500万円、残代金6,000万円)】 物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。 | × |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-33-3 | 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。 | × |

| 2 | H28-43-エ | 【建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)】 Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。 | × |

| 3 | H26-33-4 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからBへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。 | ◯ |

| 4 | H19-34-3 | Aが、Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する。AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。 | ◯ |

| 5 | H19-43-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Aは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 6 | H18-39-4 | Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講ずる必要はない。 | ◯ |

| 7 | H14-40-3 | 【建物(完成物件)】 AがBから受領した手付が代金の額の1/10を超え、かつ、1,000万円を超える場合、Aは、いかなる場合も手付金等の保全措置を行わなければならない。 | × |

| 8 | H04-41-3 | 【マンンョン(工事完了済)(代金4,500万円)】 Aは、Bから手付金900万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後Bへの所有権移転登記を行ったので、当該保証委託契約を解約した。 | ◯ |

| 9 | H03-49-4 | 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。契約によれば、中間金6,000万円を1月後に、残代金6,970万円を所有権移転登記完了後にそれぞれ支払う。Aは、残代金の受領については、手付金等保全措置を講ずる必要はない。 | ◯ |

| 10 | H02-42-1 | 【宅地(代金1億円、手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)】 当該契約が宅地造成工事完了前に宅地建物取引業者Cの媒介により締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講ずることなく、手付金及び中間金を受領することができる。 | × |

3 誤り

宅建業者は、(1)広告時に取引態様の別を明示し(宅建業法34条1項)、さらに、(2)取引の注文を受けた際にも取引態様を明示しなければならない(同条2項)。

この義務は、いわゆる「8つの規制」に含まれていないから、業者間取引においても同様に適用される(同法78条2項参照)。Eから取引態様の問い合わせがなかったとしても、Dは、これを明示する必要がある。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R01-35-3 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bから宅地の売買に関する注文を受けた際、Bに対して取引態様の別を明示しなかった。 | × |

| 2 | H19-43-3 | 宅地建物取引業者Aは、取引態様の明示がある広告を見た宅地建物取引業者Bから建物の売買の注文を受けた場合、Bから取引態様の問い合わせがなければ、Bに対して、取引態様を明示する必要はない。 | × |

| 3 | H10-34-4 | 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者から建物の売買に関する注文を受けた場合、取引態様の別を明示する必要はない。 | × |

| 4 | H08-45-3 | 宅地建物取引業者Aが宅地の売買に関する注文を受けた場合で、その注文をした者が宅地建物取引業者であるとき、Aは、取引態様の別を明示する必要はない。 | × |

| 5 | H03-47-2 | 宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者から宅地の売買の注文を受けたときは、取引態様の明示をする必要はない。 | × |

| 6 | H01-44-4 | 宅地建物取引業者相互間の宅地の売買において、売主は、宅地の売買に関する注文を受けたとき、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなかった。 | × |

4 誤り

宅建業者が自ら売主となる場合の手付は、特に定めがなかったとしても解約手付とされる(宅建業法39条2項)。

つまり、契約の相手方が履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主は手付の倍額を償還して、契約を解除することができる。

本肢では、売主である業者Fが履行に着手していない以上、買主Gは手付金を放棄して契約を解除することができる。

|

|

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-1 | Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 2 | H19-43-4 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結するに際して手付金を受領する場合において、その手付金が解約手付である旨の定めがないときは、Aが契約の履行に着手していなくても、Bは手付金を放棄して契約の解除をすることができない。 | × |

| 3 | H09-39-2 | 契約で手付金が解約手付であることを定めておかなかった場合でも、Aが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 4 | H08-49-3 | 手付の放棄により契約を解除できる旨の特約がない場合でも、Bは、Aが契約の履行に着手するまでは手付を放棄して契約を解除することができる。 | ◯ |

| 5 | H04-44-2 | 【マンション(代金1億7,000万円)】 手付は、契約の成立を証するものとして30万円とし、Bの契約の解除については、この他に1,000万円を支払わなければ、することができない旨の特約をすることができる。 | × |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-1 | Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 2 | R02-32-1 | AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。 | ◯ |

| 3 | R01-37-2 | Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。 | × |

| 4 | H28-34-3 | Aは、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる。 | ◯ |

| 5 | H26-31-ウ | 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。 | × |

| 6 | H23-37-1 | 当該契約の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、Bは、A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放棄して契約の解除をすることができない。 | × |

| 7 | H22-39-4 | Aは、当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日、Bから内金を受領した。その2日後、AがBに対して、手付の倍額を現実に提供することにより契約解除の申出を行った場合、Bは、契約の履行に着手しているとしてこれを拒むことができる。 | ◯ |

| 8 | H22-40-3 | Aは、Bの承諾がある場合においても、「Aが契約の履行に着手した後であっても、Bは手付を放棄して、当該売買契約を解除することができる」旨の特約をすることができない。 | × |

| 9 | H21-37-2 | AとBが締結した建物の売買契約において、Bが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合において、Aは、自らが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。 | × |

| 10 | H21-39-1 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。 | × |

| 11 | H19-43-4 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結するに際して手付金を受領する場合において、その手付金が解約手付である旨の定めがないときは、Aが契約の履行に着手していなくても、Bは手付金を放棄して契約の解除をすることができない。 | × |

| 12 | H18-40-4 | 建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、既に購入者に対する建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだ。 | ◯ |

| 13 | H14-40-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bと建物を売買する。Bが手付を支払った後、代金の一部を支払った場合は、Aは、手付の倍額を現実に提供することによる契約解除はできない。 | ◯ |

| 14 | H09-39-2 | 売買契約で手付金が解約手付であることを定めておかなかった場合でも、Aが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 15 | H09-39-3 | 売買契約で「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約をしていた場合でも、契約締結から45日経過後にAが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 16 | H08-49-3 | 手付の放棄により契約を解除できる旨の特約がない場合でも、Bは、Aが契約の履行に着手するまでは手付を放棄して契約を解除することができる。 | ◯ |

| 17 | H08-49-4 | 宅地の引渡しがあるまでは、いつでも手付の放棄により契約を解除できる旨の特約がある場合、Bは、Aが契約の履行に着手していたとしても、手付を放棄して契約を解除することができる。 | ◯ |

| 18 | H04-44-3 | 【マンション(価格1億7,000万円)】 手付は、解約手付として3,000万円とし、Aが契約の履行を完了するまでは、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができることとした。 | ◯ |

| 19 | H03-49-3 | 【土地付建物(価格1億5,000万円、手付金2,030万円】 Bは、Aが手付金等保全措置を講じた後は、手付金を放棄して契約を解除することができない。 | × |

いつも分かりやすい解説ありがとうございます。。

手付と手付金等の違いを勉強させていただき恐らく把握したのですが、一つ質問させてください。

例えばですが、完成前の建物(売買代金6000万円)で保全措置したのち1200万円の手付金を買主から受け取った後に、中間金100万円受取ろうとする場合は、手付等の金額が代金の5%かつ1000万円を超えているので、この中間金100万円に関しても受領前に再度保全措置必要と考えてよろしいでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご返信いただければ幸いです。

田中様

当サイトの御利用ありがとうございます。

本試験まで頑張っていきましょう。

御質問の件、田中さんの御理解の通りです。

手付金等の総額が売買代金の5%を超える場合、その全額について保全措置を講じる必要があります。

田中さんの例の場合、

(1)手付金を受領する前に保全措置、

(2)中間金を受領する前にも保全措置、

という手順になります。

以降、建物の引渡しをするまで、「手付金等の受領前に保全措置」を繰り返します。

このことについて、【講義編】も御覧いただくと、理解が確実になるかと思います。

【講義編】宅建業法[19]手付金等の保全措置

家坂 様

分かりやすく又温かいご回答、誠にありがとうございました。了解しました。

ご指示通り、手付金と手付金等を分けて考えたいと思います。

当方、地方の田舎者ですので、宅建フェスに出席できなかった事が悔やまれますが当日は、のっぽパンを食べて試験をがんばります。

(通常のクリーム味は飽きたので、思い切って限定版の「塩キャラメル味」にする予定です)

グレート・ザ・にゃんこ様

家坂です。

疑問が解決したようで何よりです。

宅建フェスティバルは、今からでも録画した講義を御覧いただけます。

ぜひ、お申込み下さい。

こんにちは。確認を一つ、

「手付金の額の上限は1000万円(代金の20%)である(宅地建物取引業法39条1項)」

と規定さていますが、この規定は、中間金は含まれないですよね?

本問肢2で、手付金1,500万円+中間金1,500万円=3,000万 で20%を超えていますが正解ですので・・・。よろしくお願いします。

追伸・

ゆえに、

①手付金と中間金(共に登記の移転前の受領分)の受領前の保全措置を講じ

②手付金の20%以内の受領

ならば、登記の移転前に受領する中間金の金額の制限は無いのでしょうか

合わせて御教授、よろしくお願いします。

グレート・ザ・にゃんこ様

講師の家坂です。

久しぶりの御質問、ありがとうございます。

さっそく、ご質問の件についてお答えしましょう。

(1)「手付」または「手付金」

(2)「手付金『等』」

の2つは、全く別の言葉です。

しかし、これらが少し混乱しているようですね。

(1)「手付」は、

(a)手付の額の制限(宅建業法39条1項)

とか

(b)手付の放棄による契約の解除(宅建業法39条2項)

を考える際の基準になります。

一方、(2)「手付金『等』」という言葉は、手付金等の保全措置(同法41条、41条の2)の要否とか範囲を決めるための基準です。

そして、「手付金『等』」には、

(a)手付金

だけでなく、

(b)契約締結以後、引渡し前までに授受される金銭で代金に充当されるもの

も含まれます。

(b)の典型例が中間金です。

———–

以下、グレート・ザ・にゃんこさんの質問に沿ってもう一度まとめます。

>「手付金の額の上限は1000万円(代金の20%)である(宅地建物取引業法39条1項)」

>と規定さていますが、この規定は、中間金は含まれないですよね?

>本問肢2で、手付金1,500万円+中間金1,500万円=3,000万 で20%を超えていますが正解ですので

「手付金」はあくまで手付金です。

「手付金」の中に中間金は含まれません。

> ①手付金と中間金(共に登記の移転前の受領分)の受領前の保全措置を講じ

> ②手付金の20%以内の受領

>ならば、登記の移転前に受領する中間金の金額の制限は無いのでしょうか

手付金と違って、中間金の金額に制限は設けられていません。

(中間金は「手付金『等』」に含まれますから、金額によっては保全措置の必要が生じます。)

———–

質問への回答は以上です。

今回の質問とほぼおなじ質問を、つい最近、他の受験生の方からもいただきました。

その際、別の過去問を素材に回答したものがコメント欄に残っています。

併せて御覧頂くと、より分かりやすいかもしれません。

https://e-takken.tv/25-38/

———–

本試験も迫ってきました。

体調に気を付けつつ、最後まで頑張っていきましょう。

今後ともよろしくお願いします!