【宅建過去問】(平成20年問11)不法行為

Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。

- Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものであっても、Aは不法行為責任を負わなければならないが、Bからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる。

- AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。

- Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。

正解:4

1 誤り

不法行為の被害者は、損害の発生と同時に、精神的損害に対する慰謝料請求権を取得します。

この慰謝料請求権は、被害者が死亡した場合には、相続の対象となりますから、相続人は当然に慰謝料請求権を行使することができます(最判昭42.11.01)。被害者が請求の意思を表明するなどの行為は不要です。

これは、被害者が即死した場合でも同じことです。論理的には、被害者Cが即死する瞬間にC自身に慰謝料請求権が発生し、それが相続人に相続されると考えます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H24-09-2 | Bが即死であった場合には、Bには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはBの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。 | × |

| 2 | H20-11-1 | Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。 | × |

| 3 | H19-05-2 | 不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。 | ◯ |

| 4 | H13-10-1 | Bが即死した場合、B本人の損害賠償請求権は観念できず、その請求権の相続による相続人への承継はない。 | × |

2 誤り

他人からの不法行為に対して、自らの利益を防衛するためにやむを得ず加害行為をした場合、そもそも不法行為責任を負いません(民法720条)。これを民法上の正当防衛と呼びます。

例えば、殴りかかってきた相手を投げ飛ばして怪我をさせたとしても、不法行為責任を負うことはありません。

3 誤り

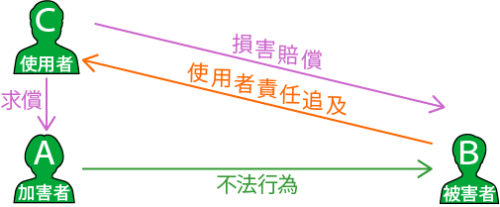

■使用者責任と加害者の不法行為責任

使用者責任(民法715条)が成立する場合でも、被用者は独立して不法行為責任(同法709条)を負い、両者の関係は連帯債務です。

本問でいえば、被害者Bは、使用者C、加害者Aの双方に損害賠償を請求することができます。

本肢は、「CがBに対する損害賠償責任を負う」として、加害者Aの不法行為責任を無視している点が一つ目の誤りです。

■使用者の被用者に対する求償

使用者Cは、被用者Aに対して求償することができます(同法715条3項)。

本肢は、「CはAに対して求償することもできない」とする点が二つ目の誤りです。

※求償の範囲は、「信義則上相当と認められる限度」です(最判昭51.07.08)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

Cに雇用されているAが、勤務中にC所有の乗用車を運転し、営業活動をしている途中で、Bが運転していた乗用車と正面衝突した(事故につき、A、Bには過失がある。)。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H25-09-4 | 使用者責任に基づく損害賠償を請求した場合、加害者に対する損害賠償請求はできない。 | × |

| 2 | H20-11-3 | AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。 | × |

| 3 | H18-11-1 | 使用者責任が発生する場合、被用者である加害者の不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない。 | × |

| 4 | H06-07-2 | 使用者責任に基づく損害賠償を請求した場合、被用者である加害者に対する損害賠償請求はできない。 | × |

[共通の設定]

Cの被用者Aが、Bとの間で行った行為により、Bに損害が発生した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-07-ウ | Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Aに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。 | ◯ |

| 2 | H25-09-1 | Cに雇用されているAが、勤務中にC所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Bを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはAとDに過失がある。)。Cは、Bに対して事故によって受けたBの損害の全額を賠償した。この場合、Cは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。 | ◯ |

| 3 | H25-09-2 | Cは、Bに対して事故によって受けたBの損害の全額を賠償した。この場合、Cは、被用者であるAに対して求償権を行使することはできない。 | × |

| 4 | H24-09-3 | Cの使用者責任が認められてBに対して損害を賠償した場合には、CはAに対して求償することができるので、Aに資力があれば、最終的にはCはBに対して賠償した損害額の全額を常にAから回収することができる。 | × |

| 5 | H20-11-3 | AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。 | × |

| 6 | H18-11-4 | Aの不法行為がCの事業の執行につき行われたものであり、Cが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、C自身は不法行為を行っていない以上、Cは負担した損害額の2分の1をAに対して求償できる。 | × |

| 7 | H14-11-3 | C、Bに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Aに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる。 | ◯ |

| 8 | H14-11-4 | Aが、自己の負担部分を超えて、Bに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。 | ◯ |

| 9 | H11-09-4 | CがAの行為につきBに対して使用者責任を負う場合で、CがBに損害賠償金を支払ったときでも、Aに故意又は重大な過失があったときでなければ、Cは、Aに対して求償権を行使することができない。 | × |

| 10 | H06-07-4 | Aは、Bに対して損害の賠償をした場合、Cに求償することはできない。 | × |

| 11 | H04-09-4 | 従業員Aが宅地建物取引業者Cの業務を遂行中に第三者Bに不法行為による損害を与えた場合、Cは、その損害を賠償しなければならないが、Aに対してその求償をすることはできない。 | × |

4 正しい

法人には、そもそも精神というものがありません。したがって、精神的損害が発生することはあり得ないわけです。しかし、法人であっても、自然人と同様に名誉(社会から受ける客観的評価)を持っていて、これが侵害される可能性はあります。

このようにして生じた無形の損害について、金銭評価が可能である場合、法人は、慰謝料として損害賠償を請求することができます(民法710条。最判昭39.01.28)。

※謝罪広告など、名誉回復のための適当な処分を求めることも可能です(同法723条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H20-11-4 | Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。 | ◯ |

| 2 | H13-10-2 | Bに配偶者と子がいた場合は、その配偶者と子は、Bの死亡による自己の精神上の苦痛に関し、自己の権利として損害賠償請求権を有する。 | ◯ |