【宅建過去問】(平成21年問40)業務上の規制

![]()

宅地建物取引業者Aが行う建物の売買又は売買の媒介に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

- Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。

- 建物の売買の媒介に際し、買主から売買契約の申込みを撤回する旨の申出があったが、Aは、申込みの際に受領した預り金を既に売主に交付していたため、買主に返還しなかった。

- Aは、自ら売主となる建物(代金5,000万円)の売買に際し、あらかじめ買主の承諾を得た上で、代金の30%に当たる1,500万円の手付金を受領した。

- Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、BがAに通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約をした。

正解:4

1 違反する

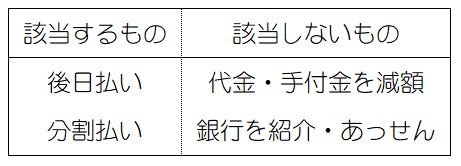

手付について、貸付けなど信用を供与することにより契約の締結を誘引する行為は、禁止されています(宅建業法47条3号)。

Aは、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘しています。これは、宅建業法違反です。

「契約の締結を誘引すること」自体が禁止されています。実際には、契約が成立しなかったとしても、違法であることに変わりはありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

手付貸与による契約誘引の禁止(宅建業法[09]7(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-36-イ | 宅地建物取引業者は、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。 | × |

| 2 | R03-43-ア | マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。 | × |

| 3 | R02s-26-1 | 宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。 | × |

| 4 | R02s-40-2 | 宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。 | × |

| 5 | R02s-40-4 | 宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。 | ◯ |

| 6 | H30-40-ア | 宅地建物取引業者は、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。 | × |

| 7 | H30-40-イ | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。 | ◯ |

| 8 | H29-34-1 | 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。 | ◯ |

| 9 | H29-34-3 | 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。 | × |

| 10 | H29-34-4 | 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。 | ◯ |

| 11 | H28-29-イ | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。 | × |

| 12 | H28-34-4 | 宅地建物取引業者が、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。 | ◯ |

| 13 | H27-41-ウ | 宅地建物取引業者の従業者が行った「弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。」という発言は、宅地建物取引業法に違反しない。 | ◯ |

| 14 | H26-43-1 | 宅地建物取引業者Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。 | × |

| 15 | H24-34-ウ | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円を受領した。A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。 | × |

| 16 | H24-41-ウ | 宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に当たって、A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。 | ◯ |

| 17 | H23-41-ア | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。 | × |

| 18 | H21-40-1 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。 | × |

| 19 | H20-38-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金100万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100万円とする売買契約を締結した。 | × |

| 20 | H18-40-3 | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。 | × |

| 21 | H15-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、残りの手付金をAが貸し付け、契約の締結を誘引した。 | × |

| 22 | H13-42-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結する場合、買主Bも宅地建物取引業者であるので、AがBに対し手付金を貸し付けて契約の締結を誘引してもさしつかえない。 | × |

| 23 | H12-35-4 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。 | ◯ |

| 24 | H12-40-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金5,000万円、手付金1,000万円)を締結しようとしている。Aは、Bの要求があった場合は、契約の締結を誘引するためBの手付金の支払いについて分割払とすることができる。 | × |

| 25 | H11-42-2 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行おうとしている。Aは、Cに対し手付を貸し付けるという条件で、BC間の売買契約の締結を誘引したが、Cは、その契約の締結に応じなかった。 | × |

| 26 | H11-42-4 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行った。Aは、B及びCに対し、手付金について当初Bが提示した金額より減額するという条件でBC間の売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させた。 | ◯ |

| 27 | H09-38-1 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。契約成立前に、Bが、Aを通してCから、貸借希望の真摯なことの証明の目的で申込証拠金を受領した場合において、Aは、Cに対し「契約が成立したとき、申込証拠金を手付金の一部に充当し、Cは手付金の不足分を契約成立後7日以内に支払わなければならない」旨説明して、契約を締結させた。 | × |

| 28 | H09-40-1 | 宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買を媒介した。Aは、建物の売買契約の成立時において、Cに手付金全額の用意ができていなかったので、不足分を立て替えて、当該売買契約を成立させた。 | × |

| 29 | H04-44-1 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(価格1億7,000万円)の売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結しようとしている。手付は、1,500万円としたが、Bが一括しては払えないというので、500万円ずつ3回に分割して支払うこととした。 | × |

| 30 | H01-48-1 | 宅地建物取引業者Aが売主、買主が宅地建物取引業者Bという代金6,000万円の宅地の売買で、Bが手付金1,200万円を持ち合わせていなかったので、Aが貸与して契約の締結を誘引したとしても、宅地建物取引業法違反とはならない。 | × |

2 違反する

「相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと」は宅建業法に違反します(宅建業法47条の2第3項、規則16条の11第2号)。

Aは、預り金の返還を拒むことは許されません。すでに売主に預り金を交付していた場合でも、宅建業者は返還の義務を負います。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

預り金の返還拒否(宅建業法[09]7(4)④)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-36-ア | 建物の貸借の媒介に際して、賃借の申込みをした者がその撤回を申し出たので、宅地建物取引業者はかかった諸費用を差し引いて預り金を返還した。 | × |

| 2 | R03-43-エ | 建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。 | × |

| 3 | H27-41-エ | 宅地建物取引業者の従業者が行った「お預かりした申込証拠金10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。」という発言は、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |

| 4 | H24-32-1 | 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う。Bは、買受けの申込みを行い、既に申込証拠金を払い込んでいたが、申込みを撤回することとした。A社は、既にBに重要事項説明を行っていたため、受領済みの申込証拠金については、解約手数料に充当するとして返還しないこととしたが、申込みの撤回には応じた。 | × |

| 5 | H21-40-2 | 建物の売買の媒介に際し、買主から売買契約の申込みを撤回する旨の申出があったが、宅地建物取引業者は、申込みの際に受領した預り金を既に売主に交付していたため、買主に返還しなかった。 | × |

| 6 | H20-38-2 | 建物の貸借の媒介において、申込者が自己都合で申込みを撤回し賃貸借契約が成立しなかったため、宅地建物取引業者は、既に受領していた預り金から媒介報酬に相当する金額を差し引いて、申込者に返還した。 | × |

| 7 | H18-41-2 | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において、契約の申込時に預り金を受領していたが、契約の成立前に申込みの撤回がなされたときに、既に貸主に預り金を手渡していることから、返金を断った。 | × |

| 8 | H12-35-3 | 宅地建物取引業者Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは、「預り金は、手付金として既に家主に交付した」といって返還を拒んだ。 | × |

3 違反する

宅建業者が売主として、宅建業者でない者と宅地又は建物の売買をするときは、代金の20%を超える手付を受領することができません(宅建業法39条1項)。

本肢では、売買代金5,000万円×20%=1,000万円が手付の額の上限です。買主の承諾があったととしても、その上限を超える手付を受領することはできません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

手付の額の制限(宅建業法[18]2(1)(2))

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-27-3 | AB間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得た場合に限り、売買代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができる。 | × |

| 2 | R03s-27-4 | AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 3 | H30-29-3 | 【建物(代金2,000万円)】 Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。 | × |

| 4 | H27-36-イ | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,400万円)の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。 | × |

| 5 | H27-43-2 | 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Aは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。 | × |

| 6 | H26-33-2 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じた上でBから1,000万円の手付金を受領した。 | ◯ |

| 7 | H23-37-2 | 当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 8 | H22-41-イ | Aが、Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結した。Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 9 | H21-37-1 | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。 | × |

| 10 | H21-39-4 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。 | × |

| 11 | H21-40-3 | Aは、自ら売主となる建物(代金5,000万円)の売買に際し、あらかじめ買主の承諾を得た上で、代金の30%に当たる1,500万円の手付金を受領した。 | × |

| 12 | H20-41-1 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 13 | H20-41-2 | Aは、Bとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領することができる。 | × |

| 14 | H20-41-3 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 15 | H16-45-3 | A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領する事ができる。 | × |

| 16 | H15-38-2 | Aは、Bとの間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を締結し、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じたうえで、当該マンションの引渡し前に2,000万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 17 | H14-40-1 | Aは、Bの承諾を得ている場合は、契約自由の原則に則り、購入代金の額の2/10を超える額の手付を受領できる。 | × |

| 18 | H09-44-3 | 手付金の額が売買代金の額の20パーセントを超える場合でも、Aは、手付金全額について保全措置を講ずれば、手付金を受領することができる。 | × |

| 19 | H08-46-1 | 【宅地(代金5,000万円)】 売買契約の締結に際し、AがBから1,500万円の金銭を手付として受領した場合で、その後、Bが手付を放棄して契約を解除したときには、Aは、受領した金銭を一切返還する必要はない。 | × |

| 20 | H07-43-4 | 【宅地(代金5,000万円)】 「宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講ずるので手付金を1,500万円とする」旨の特約があれば、Aは、その額の手付金を受領できる。 | × |

| 21 | H07-47-4 | 宅地建物取引業者Aは土地区画整理組合Bの施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(造成工事完了済み)についてCに売買又は売買の媒介をすることとした。Aが保留地予定地を取得する契約を締結し、自ら売主として販売する場合、その時期が換地処分の公告前であっても、宅地建物取引業法第41条の2の規定により手付金等の保全措置を講じて、Cから代金の20パーセントの手付金を受領することができる。 | ◯ |

| 22 | H04-41-3 | 【マンンョン(工事完了済)(代金4,500万円)】 Aは、Bから手付金900万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後Bへの所有権移転登記を行ったので、当該保証委託契約を解約した。 | ◯ |

| 23 | H04-41-4 | 【マンンョン(工事完了済)(代金4,500万円)】 Aは、Bから手付金1,000万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後当該マンションを6,000万円で買いたいというCが現れたので、2,000万円をBに支払って、Bとの売買契約を解除した。 | × |

| 24 | H02-40-4 | 【工事完了前のマンション(代金4,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBから、手付金として1,000万円を受領し、その際保険事業者と保証保険契約を締結して、当該保険証券をBに交付した。 | × |

4 違反しない

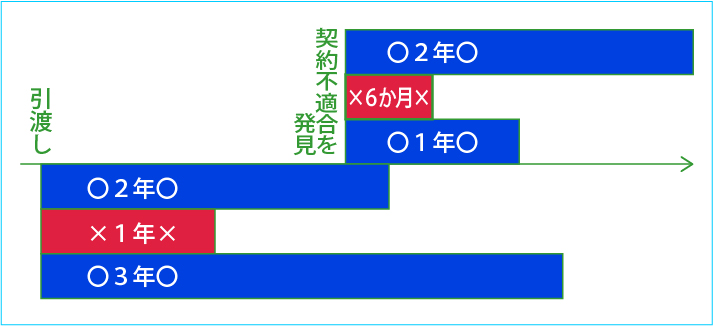

契約不適合担保責任に関する特約について、売主である宅建業者は、民法と比べて買主に不利となる特約を締結することができません。例外は、不適合について買主が売主に通知するまでの期間を引渡しから2年以上とするものに限られます(宅建業法40条1項)。

本肢の特約は、「引渡しの日から2年間」というものです。これは、宅建業法で認められた特約であり、有効性が認められます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

契約不適合担保責任の期間制限(宅建業法[16]2(1)②・(2))

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-2 | Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。 | × |

| 2 | R02-42-1 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。 | × |

| 3 | R01-27-イ | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、当該不適合について買主が売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。 | × |

| 4 | H30-29-4 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を売却する売買契約を締結した。Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求をするために、Bは、目的物の引渡しの日から1年以内に当該不適合についてAに通知しなければならないものとする旨の特約を定めた。 | × |

| 5 | H29-27-ア | 売買契約において、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | × |

| 6 | H29-27-イ | 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由によって目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | ◯ |

| 7 | H27-34-2 | Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、Bが当該不適合についてAに通知すべき期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 8 | H27-39-4 | AがBとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを当該売買契約締結の日の1月後とし、当該宅地当が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間について、当該売買契約を締結した日から2年間とする特約を定めることができる。 | × |

| 9 | H26-31-ア | 本件契約の目的物である宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、その不適合についてBがAに通知しなければならない期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。 | × |

| 10 | H25-38-ア | A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。 | × |

| 11 | H24-39-3 | 当該建物が中古建物である場合、Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めることは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | ◯ |

| 12 | H23-37-4 | 当該契約において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、Bが当該不適合を知った時から2年間とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 13 | H22-40-1 | Aは、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間を当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることができる。 | ◯ |

| 14 | H21-38-ウ | AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、当該不適合を担保すべき責任を負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 15 | H21-40-4 | Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、BがAに通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約をした。 | ◯ |

| 16 | H20-40-4 | Aは、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、引渡しの日から2年で、かつ、Bが当該不適合を発見した時から30日以内とする特約を定めることができる。 | × |

| 17 | H17-42-3 | AとBは、「宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間は、当該宅地の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。 | × |

| 18 | H15-41-4 | 当該物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について定める場合、「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり、当該期間は「引渡しの日から2年」となる。 | × |

| 19 | H14-41-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから半年」という特約は有効。 | × |

| 20 | H12-40-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、「不適合発見から1年」となる。 | ◯ |

| 21 | H11-33-3 | 契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負うが、Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」旨定めた場合、その定めは有効である。 | × |

| 22 | H10-36-4 | 損害賠償額を予定した場合、「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから1年」という特約は有効。 | × |

| 23 | H09-41-1 | 「売主が担保責任を負う期間は引渡しから2年間。買主は、契約を解除できないが、損害賠償を請求できる」旨の特約は無効。 | ◯ |

| 24 | H09-41-3 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は契約締結から2年。買主は、その期間内に瑕疵修補請求権も行使できる」という特約は有効。 | × |

| 25 | H09-41-4 | 「売主が担保責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、売主は、引渡しから2年間担保責任を負う。 | × |

| 26 | H08-48-2 | 「契約不適合担保責任責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は業者間取引では有効だが、業者以外を売主・業者を買主とする売買契約では無効。 | × |

| 27 | H07-43-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから2年」という特約をしたときでも、不適合発見から1年は担保責任を負う。 | × |

| 28 | H07-45-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、不適合発見から1年半」という特約は有効。 | ◯ |

| 29 | H06-43-1 | AB間の合意で、当該マンションが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について、Bがその不適合を知ったときから1年間と定めても、Aは、当該物件の引渡し後2年間は売主としての担保責任を負わなければならない。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

過去問、演習中に、

3.4.のおかしな条件設定に気づき、

こちらを参照しに来ました。

問題の不備だけでなく、

その先にある解決方法を知れて助かりました。

演問題が不備だからマークしない。」と突っ張っても、何の得にもならないのです。

何らかの根拠を見付けて、

「どちらかが正解でどちらかが不正解」

と決める必要があります。

これが本試験での頭の使いかたなのです。

勉強段階はさておき、本試験では、

「いずれかに決めてマークする」

必要があります。

この問題は、そのような決断の基準として、よいサンプルなのかも知れません。

この問題では、買主が宅建業者か否か明記されていないと思うのですが、肢3および肢4とも8種制限の適用を前提に解かれているように見受けられるのは何故でしょうか。

LONE様

御質問ありがとうございます。

回答が遅くなって申し訳ありません。

御指摘の通り、出題に不備・不十分な点があります。

しかし、本問は、没問(正解ナシや複数正解)になっていません。

このような問題が出題されたら、どのように判断するのか。シミュレーションしてみましょう。

(a)肢1・2について

「宅建業法に違反する」ことが明らかなので、まずこの二肢が消えます。

これにより、肢3又は4のいずれかが

「宅建業法に違反しない」

ということになります。

(b)肢4について

肢4を「宅建業法に違反する」と判断する根拠が見つかりません。

買主が宅建業者でない場合でも、宅建業者である場合でも、いずれの場合でも「宅建業法に違反しない」ことになるからです。

ここで、「正解は肢4」という結論は決まります。

(c)肢3について

確認のため、肢3についても考えてみましょう。

この選択肢については、

「買主が宅建業者以外である」

と考えることで、「宅建業法に違反する」という結論を導くことができます。

また、

「『買主が宅建業者である』というのは例外的な取引なので、わざわざ書かなかった。」

という見方もできそうです(出題者擁護ですが…)。

【まとめ】

模擬試験の原稿チェックでこの問題が回ってきたとすれば、私は、

「条件不備・不明確」

と書き込んで原稿を戻すか、条件を書き加えるかします。

しかし、本試験で問題を書き換えることはできません。

「問題が不備だからマークしない。」と突っ張っても、何の得にもならないのです。

何らかの根拠を見付けて、

「どちらかが正解でどちらかが不正解」

と決める必要があります。

これが本試験での頭の使いかたなのです。

「これ没問じゃないの?」

という議論は、本試験が終わってからの話にしましょう。

もちろん、私もお付き合いします。