農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。

- 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。

- 会社の代表者が、その会社の業務に関し、法の規定に違反して転用行為をした場合は、その代表者が罰せられるのみならず、その会社も1億円以下の罰金刑が科せられる。

- 賃貸借の存続期間については、民法上は50年を超えることができないこととされているが、農地の賃貸借についても、50年までの存続期間が認められる。

正解:2

1 正しい

相続や遺産分割により農地を取得する場合、農地法3条の許可を受ける必要はありません(同条1項12号)。

この場合、農業委員会への届出が必要です(同法3条の3)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

3条許可:相続・遺産分割など(農地法[02]1(2)③)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R05-21-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | ◯

|

| 2 | R03-21-1 | 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。 | ◯

|

| 3 | R02s-21-2

| 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | ×

|

| 4 | R02-21-3

| 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | ×

|

| 5 | H30-22-2

| 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | ×

|

| 6 | H29-15-4

| 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |

| 7 | H28-22-1

| 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 8 | H25-21-4 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 9 | H23-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 10 | H22-22-1 | 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |

| 11 | H19-25-1 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 12 | H15-23-4 | 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |

| 13 | H10-24-4 | 相続した農地を遺産分割する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要がない。 | ◯ |

| 14 | H08-17-3 | 農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |

| 15 | H03-27-3 | 遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。 | ◯ |

3条に基づく届出(農地法[02]1(2)③)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R03-21-1 | 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。 | ◯ |

| 2 | H29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |

| 3 | H26-21-1 | 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。 | × |

| 4 | H22-22-1 | 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |

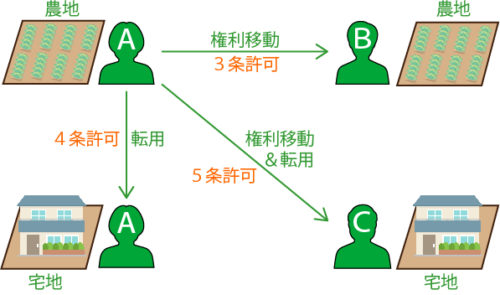

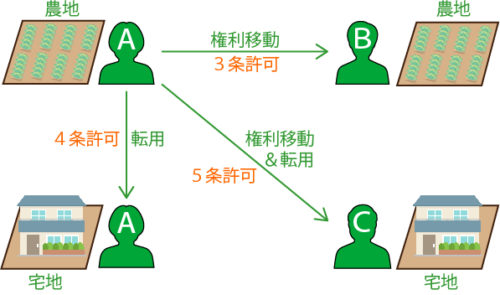

2 誤り

市街化区域外の農地について、宅地に転用する目的で権利移動をする場合には、農地法5条の許可が必要です。同法3条と4条の両方の許可を受けるわけではありません。

農地法3条・4条・5条の比較

■参照項目&類似過去問

内容を見る

3条許可:市街化区域内での権利移動(農地法[02]1(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | H29-15-1 | 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 2 | H27-22-1 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 3 | H26-21-2 | 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 4 | H22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。 | × |

| 5 | H17-25-2 | 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 6 | H13-23-3 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない。 | × |

| 7 | H04-26-2 | 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 8 | H02-26-3 | 市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)内にある農地の所有権を取得しようとする場合、取得後、農地として耕作する目的であるか、農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法の許可を受ける必要はない。 | × |

| 9 | H01-27-1 | 耕作の目的に供するため、農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、その土地が※市街化区域内にあるか否かを問わず、原則として農地法第3条の許可が必要である。 | ◯ |

4条許可:市街化区域内の特例(農地法[03]1(2)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| | 市街化区域内 | |

| 1 | R03s-21-4 | 市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 | ◯ |

| 2 | R02-21-2 | 市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |

| 3 | R01-21-3 | 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。 | × |

| 4 | H24-22-3 | 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | ◯ |

| 5 | H14-23-1 | 農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。 | × |

| 6 | H05-26-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建てようとする場合、事前に農業委員会へ届出を行えば、農地法の許可を受ける必要はない。 | ◯ |

| | 市街化調整区域内 | |

| 1 | H28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |

| 2 | H25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |

| 3 | H20-24-3 | 市街化調整区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | × |

| 4 | H19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |

| 5 | H12-25-2 | 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| | 市街化区域外 | |

| 1 | H27-22-2 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 | × |

| 2 | H27-22-3 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 3 | H22-22-2 | 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 4 | H09-21-2 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 5 | H09-21-3 | 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | × |

3 正しい

法人の代表者が農地法4条に違反した場合には、その代表者のみならず、法人自体に対しても、1億円以下の罰金が科される可能性があります(同法64条1号、67条1号)。

4 正しい

民法上、賃貸借の存続期間の上限は50年とされています(民法604条1項)。農地の賃貸借について、農地法には特別の規定がありません。したがって、農地の賃貸借の存続期間にも民法の規定が適用され、その上限は50年ということになります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

賃借権の存続期間(民法)(民法[26]2(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R01-11-1 | 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①(期間50年)は期間の定めのない契約になり、ケース②(期間15年)では期間は15年となる。

| × |

| 2 | 29-11-2 | 賃借権の存続期間を10年と定めた場合、賃貸借契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。

| ◯ |

| 3 | 26-11-1 | 口頭による合意で存続期間を40年と定めた場合、期間は40年となる。 | × |

| 4 | 22-22-4 | 賃貸借の存続期間については、民法上は50年を超えることができないこととされているが、農地の賃貸借についても、50年までの存続期間が認められる。 | ◯ |

| 5 | 20-13-1 | 駐車場用地の賃貸借契約において、契約期間を60年と合意すればそのとおり有効である。 | × |

| 6 | 18-13-1 | 駐車場用地の賃貸借契約で契約期間を35年とした場合、期限は定めなかったものとみなされる。 | × |

農地の賃貸借(農地法[なし])

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R04-21-3 | 農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。 | × |

| 2 | R03s-21-2 | 農地の賃貸借の解除については、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合には、農地法第18条第1項の許可を受ける必要がない。 | × |

| 3 | H25-21-1 | 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。 | × |

4

| H22-22-4 | 賃貸借の存続期間については、民法上は50年を超えることができないこととされているが、農地の賃貸借についても、50年までの存続期間が認められる。 | ◯ |

>>年度目次に戻る

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す

『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

![]()