【宅建過去問】(平成22年問30)宅建士登録

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 未成年者は、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けていても、成人に達しなければ登録を受けることができない。

- 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。

- 宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。

- 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知事の登録を受けることができない。

正解:4

1 誤り

宅建士として登録を受けることができないのは、「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」です(宅建業法18条1項1号)。

逆にいうと、成年者と同一の行為能力を有していれば、成年に達する以前であっても、宅建士の登録が可能です。

本肢の未成年者は、宅建業を営むことについて法定代理人から許可を受けています。つまり、宅建業の営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有しているわけです。したがって、宅建士として登録することが可能です。成人に達するまで待つ必要はありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-33-ア | 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。 | × |

| 2 | R03s-37-4 | 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。 | × |

| 3 | H23-28-2 | 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。 | × |

| 4 | H22-30-1 | 未成年者は、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けていても、成人に達しなければ登録を受けることができない。 | × |

| 5 | H05-37-1 | 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。 | × |

| 6 | H04-36-1 | 宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が3年前に建設業法違反で過料に処せられているものは、宅建士登録を受けることができない。 | ◯ |

| 7 | H01-41-3 | 未成年者は、成人に達しないと、登録を受けることができない。 | × |

2 誤り

宅建士登録を受けている者について、宅建士登録簿の登録事項に変更があった場合には、遅滞なく、変更の登録の申請をする必要があります(宅建業法20条)。宅建士証の交付を受けていない者であっても、この義務を免れることはできません。

登録事項の中には、「住所」が含まれます(同法18条2項)。

したがって、住所に変更があった場合には、変更の登録が必要です。

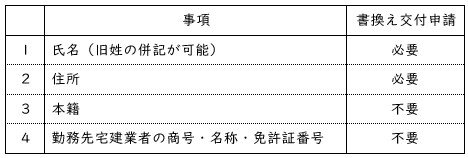

※宅建士が氏名又は住所を変更したときは、変更の登録だけでなく、宅建士証の書換え交付の申請も必要になります(宅建業法施行規則14条の13第1項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 登録事項全般 | |||

| 1 | H25-44-ア | 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。 | × |

| 氏名 | |||

| 1 | H10-30-3 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。 | ◯ |

| 2 | H04-38-4 | 宅地建物取引士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。 | ◯ |

| 3 | H03-35-2 | 甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている者が氏名を変更した場合、本人が、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |

| 住所 | |||

| 1 | R02-34-2 | 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。 | × |

| 2 | R01-44-3 | 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |

| 3 | H22-30-2 | 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。 | × |

| 4 | H20-33-3 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。 | ◯ |

| 5 | H12-32-3 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。 | ◯ |

| 6 | H10-44-2 | 甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |

| 7 | H08-39-2 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |

| 8 | H07-39-4 | 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店、乙県に支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。甲県の事務所に移転する宅地建物取引士で、乙県知事に宅地建物取引士資格登録をしているものは、事務所移転に伴い自己の住所を甲県に移転したときには、遅滞なく、乙県知事に変更の登録申請をする必要がある。 | ◯ |

| 9 | H05-40-1 | 宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務している場合、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 | × |

| 10 | H03-40-4 | 宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。 | × |

3 誤り

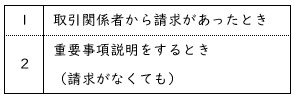

宅建士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求の有無にかかわらず、宅建士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。したがって、宅建士証を亡失した宅建士は、再交付を受けるまでは重要事項を説明することができません。再交付申請書の写しを提示しても、何の意味もありません。

※重要事項説明時に加えて、取引の関係者から請求があった場合にも、宅建士証を提示する義務を負います(宅建業法22条の4)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-42-ア | 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。 | × |

| 2 | R04-40-ウ | この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。 | ◯ |

| 3 | R04-40-エ | 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名した重要事項説明書をお手元にご用意ください。 | ◯ |

| 4 | R03s-35-1 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |

| 5 | R02s-38-ウ | 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 | ◯ |

| 6 | R02-28-3 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |

| 7 | R02-41-3 | 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。 | ◯ |

| 8 | R01-40-1 | 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |

| 9 | H30-39-4 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |

| 10 | H29-37-1 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |

| 11 | H29-37-4 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。 | × |

| 12 | H28-30-2 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |

| 13 | H26-36-3 | この物件の担当である宅地建物取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。 | ◯ |

| 14 | H25-30-2 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅地建物取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |

| 15 | H23-28-3 | 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、宅地建物取引士証を提示すればよい。 | × |

| 16 | H22-30-3 | 宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。 | × |

| 17 | H18-36-2 | 宅地建物取引士は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |

| 18 | H17-39-2 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について媒介した宅地建物取引業者Cの従業者である宅地建物取引士がBに対して重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引士証を提示せず重要事項説明を行った。 | × |

| 19 | H14-31-4 | 宅地建物取引士Aは、宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から宅地建物取引士証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。 | × |

| 20 | H13-31-4 | 宅地建物取引士証を滅失した宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。 | ◯ |

| 21 | H13-32-1 | 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項の説明をするときに、その相手方から要求がなければ、宅地建物取引士証の提示はしなくてもよい。 | × |

| 22 | H10-39-3 | 宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書を作成した。Aの宅地建物取引士がa、Bの宅地建物取引士がbである。a及びbは、重要事項説明書を交付して説明する際に宅地建物取引士証を提示するとき、胸に着用する方法で行うことができる。 | ◯ |

| 23 | H05-37-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行う場合、相手方に宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その相手方と初めて会ったときに宅地建物取引士証を提示していれば、改めて提示する必要はない。 | × |

| 24 | H04-48-2 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この宅地建物取引士証の表面には、宅地建物取引士の勤務先も記載される。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H22-30-3 | 宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。 | × |

| 2 | H19-31-4 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅地建物取引士証をその交付を受けた甲県知事に返納しなければならない。 | × |

| 3 | H13-31-4 | 宅地建物取引士証を滅失した宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。 | ◯ |

| 4 | H06-37-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を紛失した場合、その再交付がなされるまでの間であっても、宅地建物取引士証を提示することなく、重要事項説明を行ったときは、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。 | ◯ |

| 5 | H03-40-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 | ◯ |

4 正しい

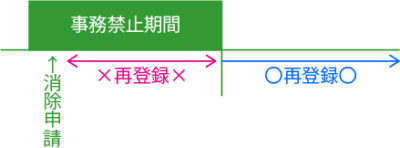

宅建士が事務禁止処分を受け、事務禁止期間中に本人の申請により登録が消除された場合でも、事務禁止期間が満了するまでは、改めて宅建士登録を受けることができません(宅建業法18条1項11号)。

※他の県で改めて宅建士試験に合格したとしても、事務禁止処分中に新たな登録を受けることは不可能です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-35-イ | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。 | ◯ |

| 2 | H22-30-4 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知事の登録を受けることができない。 | ◯ |

| 3 | H09-32-2 | 宅地建物取引士Aが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、令和X年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Aは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。 | × |

| 4 | H03-35-4 | 甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている宅地建物取引士が甲県知事から事務の禁止の処分を受け、当該事務の禁止の期間中に登録の消除の申請をして消除された場合、その者は、当該事務の禁止の期間が満了すれば、再度登録を受けることができる。 | ◯ |

| 5 | H02-37-4 | 宅地建物取引士Aが、その事務に関し不正な行為をしたため、甲県知事から令和X年7月1日以後6ヵ月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日Aの申請に基づく登録の消除が行われた場合、Aは、同年12月に登録を受けることができる。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。