【宅建過去問】(平成23年問03)共有

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。

- 共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。

- 各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。

- 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者はその持分によらず単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。

正解:4

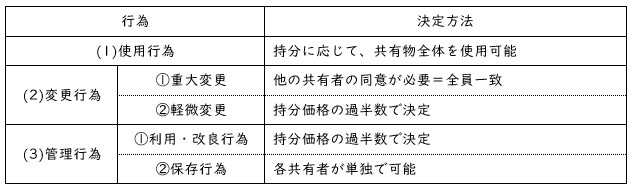

共有物の利用関係

最初に共有物の利用関係について整理しておきましょう。

1 正しい

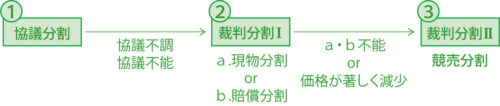

各共有者は、原則として、いつでも共有物の分割を請求することができます(民法256条1項本文)。

ただし、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることも可能です(同項ただし書き)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

分割の可否(民法[10]4(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 23-03-1 | 各共有者はいつでも分割請求可能。5年を超えない期間で不分割契約も可能。 | ◯ |

| 2 | 19-04-3 | 5年を超えない期間で不分割契約が可能。 | ◯ |

| 3 | 15-04-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。5年を超えない期間で不分割契約も可能。 | ◯ |

| 4 | 09-02-4 | 持分が過半数に満たない共有者も分割請求が可能。 | ◯ |

| 5 | 06-03-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。協議が調わなければ、裁判所に請求可能。 | ◯ |

| 6 | 04-12-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。 | ◯ |

| 7 | 03-05-3 | 不分割特約の期間は5年を超えることができず、また、更新することができない。 | × |

2 正しい

裁判分割に当たって、裁判所は、まず、(a)現物分割又は(b)賠償分割の方法を検討します(民法258条2項)。これらの方法では共有物の価値を著しく減少させるおそれがある場合、裁判所は、競売を命じることができます(同条3項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

裁判による共有物の分割(民法[10]4(2)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 23-03-2 | 分割により価値が著しく減少する場合、裁判所は競売を命じることができる。 | ◯ |

| 2 | 18-04-3 | 共有物の分割にあたり、全面的価格賠償も認められる。 | ◯ |

| 3 | 13-01-4 | 共有物の分割にあたり、全面的価格賠償は許されない。 | × |

| 4 | 06-03-4 | 共有者間で共有物分割に関する協議がととのわないときは、裁判所に請求できる。 | ◯ |

3 正しい

共有物の不法占拠者に対して明渡しを請求するなど妨害を排除する行為は、保存行為にあたります(大判大10.06.13)。

したがって、各共有者が単独で行うことができます(民法252条5項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

不法占拠者の排除(民法[10]3(5)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 28-10-1 | 相続人が、相続した建物を不法占拠する者に対し明渡しを求めたとしても、単純承認をしたものとはみなされない。 | ◯ |

| 2 | 23-03-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |

| 3 | 18-04-1 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |

| 4 | 13-01-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、共有者の過半数の同意が必要。 | × |

| 5 | 06-03-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |

| 6 | 04-12-2 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |

4 誤り

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法249条1条)。他の共有者と協議していないとしても、その占有を不法占拠ということはできません(ここが肢3との違い)。

だとすれば、他の共有者が共有物を占有する共有者に対して共有物の明渡しを請求するのは、共有物の利用・改良行為ということになります。

共有物の利用・改良行為を決定するためには、持分価格の過半数によることが必要です。他の共有者が持分価格の過半数を有していない限り、共有物の明渡しを求めることはできません。本肢は「その持分によらず」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

共有物の使用(民法[10]3(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 30-10-4 | 共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、その共有物の明渡しを請求することはできない。 | × |

| 2 | 29-03-1 | 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。 | ◯ |

| 3 | 29-03-2 | AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。 | ◯ |

| 4 | 29-03-3 | DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。 | × |

| 5 | 24-10-2 | 共同相続人の一人が相続財産である建物全部を占有する場合、他の相続人は明渡請求ができる。 | × |

| 6 | 23-03-4 | 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者はその持分によらず単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。 | × |

| 7 | 19-04-1 | 共有者の一人から占有使用を承認された者は、承認した者の持分の限度で占有使用できる。 | ◯ |

| 8 | 13-01-2 | 共有者の一人が共有物全体を使用している場合、他の共有者はその明渡しを請求できる。 | × |

| 9 | 09-02-3 | 共有者は、その持分割合に応じて、共有物全体を使用する権利を有する。 | ◯ |