【宅建過去問】(平成23年問02)条件・期限

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

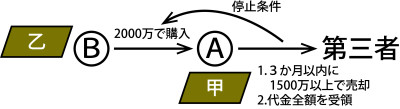

- 乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。

- 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。

- 停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。

- 停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行による損害賠償責任を負う。

正解:1

設定の確認

1 正しい

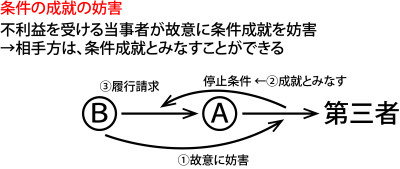

条件の成就(実現すること)により不利益を受ける当事者が、故意に条件の成就を妨げた場合、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができます(民法130条)。

本肢のケースに当てはめましょう。

本肢のケースに当てはめましょう。

(1). 条件成就によって不利益(乙不動産を時価より安く売らなければならない)を受ける当事者Bが、

(2). 故意に条件成就を妨げたので、

(3). 相手方Aは条件が成就したとみなすことができるわけです。

つまり、Aは、Bに対して、AB間の売買契約の履行を求めることができます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H23-02-1 | Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。 | ◯ |

| 2 | H18-03-2 | Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬請求権は効力を生ずることはない。 | × |

| 3 | H15-02-4 | Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を本年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。 | ◯ |

| 4 | H11-06-2 | AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続は行っていない。)。AB間の契約締結後に土地の時価が下落したため、停止条件の成就により不利益を受けることとなったBが、AC間の契約の締結を故意に妨害した場合、Aは、当該停止条件が成就したものとみなすことができる。 | ◯ |

2 誤り

条件の成否が未定の間であっても、当事者の権利義務は、処分をしたり、相続することが可能です(民法129条)。

つまり、条件付売買契約の売主や買主が死亡した場合、その地位は、相続の対象となります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H23-02-2 | Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。 | × |

| 2 | H18-03-4 | Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者に譲渡することができる。 | ◯ |

| 3 | H15-02-3 | Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を本年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。本年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に、Aが死亡して相続が開始された場合、契約の効力が生じていないので、Aの相続人は、この売買契約の買主たる地位を相続することができない。 | × |

| 4 | H11-06-4 | AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続は行っていない。)。停止条件の成否未定の間に、Bが死亡した場合、Bの相続人は、AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。 | ◯ |

3 誤り

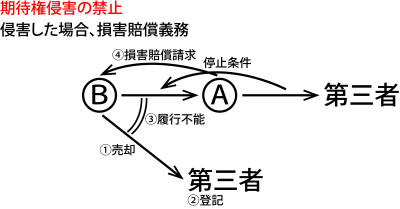

Aは、停止条件の成就が未定の間も、「乙不動産を手に入れることができる。」という期待を持っています。このようなAの期待は、期待権として法的な保護を受けます。相手方は、この期待権を侵害することができません(民法128条)。

本肢のBは、乙不動産を第三者に売却し登記を移転することにより、Aに対する売主としての債務を履行不能にしています。これは、明らかにAの期待権を侵害する行為です。Bは、期待権侵害に対するペナルティを受けることになります。第三者への売却という故意の行為によってAの期待権を侵害したのですから、不法行為が成立します(同法709条)。Bは、Aの損害を賠償しなければなりません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H30-03-2 | AとBとの間で、5か月後に実施される試験にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した。本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。 | ◯ |

| 2 | H23-02-3 | Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。停止条件の成否が未定である間に、Aが甲土地を第三者に売却し移転登記を行い、Bに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、AはBに対し損害賠償責任を負わない。 | × |

| 3 | H15-02-1 | Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を本年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。本年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Aは、この売買契約を解約できる。 | × |

| 4 | H15-02-2 | Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を本年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。本年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Bは、この売買契約を解約できる。 | × |

| 5 | H11-06-3 | AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続は行っていない。)。停止条件の成否未定の間は、Aが当該A所有の土地をDに売却して所有権移転登記をしたとしても、Aは、Bに対して損害賠償義務を負うことはない。 |

4 誤り

債務不履行による損害賠償責任を負うのは、債務者に帰責事由がある場合に限られます(民法415条)。

本肢の場合、停止条件が成就しなかったことにつき買主Aに帰責事由がありません。したがって、債務不履行に基づく損害賠償責任を問うことはできないわけです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-04-4 | 契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。 | ◯ |

| 2 | R02s-07-2 | 甲土地の売買契約における売主Aが買主Bに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。 | ◯ |

| 3 | H26-01-3 | 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨が、民法の条文に規定されている。 | × |

| 4 | H23-02-4 | Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行による損害賠償責任を負う。 | × |

| 5 | H14-07-1 | AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、AがBに対して、損害賠償請求をする。賠償請求を受けたBは、自己の履行遅滞について、帰責事由のないことを主張・立証すれば、免責される。 | ◯ |

| 6 | H11-10-4 | Bが、甲建物の引渡し後、建物の柱の数本に、しろありによる被害があることを発見した場合は、AがAB間の契約締結時にこのことを知っていたときでないと、Bは、Aに損害賠償の請求をすることはできない。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。