【宅建過去問】(平成23年問30)営業保証金

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。

- 甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。

- A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。

- A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。

正解:2

1 誤り

宅建業者が事業の開始後に①事務所を新設した場合、②その事務所についても営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法26条1項)。営業保証金を供託したときは、③供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、免許権者に届け出る必要があります(同条2項、25条4項)。④事業を開始することができるのは、供託した旨の届出をした後です(同法26条2項、25条5項)。

本肢では、④事業の開始後に、②供託と③届出をしています。これでは順序が違います。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02s-33-1 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |

| 2 | R02-35-2 | 宅地建物取引業者Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。 | × |

| 3 | H29-32-2 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 4 | H26-29-3 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |

| 5 | H23-30-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |

| 6 | H20-34-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。 | × |

| 7 | H18-34-2 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |

| 8 | H16-35-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |

| 9 | H15-34-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県内に2つの支店を新設し、本店のもよりの供託所に1,000万円を供託し、営業を開始した後、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た。 | × |

| 10 | H12-44-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)]は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |

| 11 | H10-37-3 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに1の支店を設置したときは、500万円の営業保証金を供託しなければならないが、この供託をした後であれば、その旨の届出をする前においても、当該支店における事業を行うことができる。 | × |

| 12 | H01-43-2 | 宅地建物取引業者Aは、主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて、甲県知事から、宅地建物取引業の免許を受けた。Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始し、更にその後新事務所dを設置して業務を開始した後、500万円を供託した。 | × |

2 正しい

宅建業者は、免許を受けた後に、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければ、事業を開始することができません(宅建業法25条1項、4項、5項)。免許取得から3か月以内に供託完了の届出をしなかった場合、免許権者は、届出をするよう催告するひつようがあります(同条6項)。この催告が宅建業者に到達してから1か月を経過しても届出がない場合、免許権者は、免許を取り消すことができます(任意的取消事由。同条7項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-30-ア | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。 | × |

| 2 | R02s-33-4 | 免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。 | ◯ |

| 3 | H30-43-1 | 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。 | ◯ |

| 4 | H23-30-2 | 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、Aの免許を取り消すことができる。 | ◯ |

| 5 | H15-33-4 | 宅地建物取引士Aが役員をしているB社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。 | × |

| 6 | H12-44-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。 | × |

| 7 | H10-37-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合は、甲県知事から届出をすべき旨の催告を受け、さらに催告が到達した日から1月以内に届出をしないと免許を取り消されることがある。 | × |

| 8 | H09-34-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その催告が到達した日から1月以内に届出をしない場合、Aは、実際に供託をしていても、免許の取消処分を受けることがある。 | ◯ |

| 9 | H08-47-1 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。 | × |

| 10 | H04-43-4 | 宅地建物取引業者が免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合において、その情状が重いときは、その免許をした国土交通大臣又は都道府県知事は、届出をすべき旨の催告をすることなく、その免許を取り消すことができる。 | × |

3 誤り

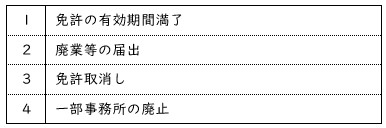

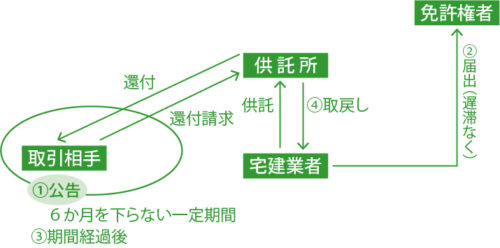

供託していた営業保証金を取り戻すには、6か月以上の期間を定めて、公告手続を行う必要があります(宅建業法30条1項、2項)。公告手続の目的は、営業保証金から還付を受ける権利を持っている人が、そのチャンスを逃すことのないようにすることです。そのようなリスクがないケースでは、公告手続なしに営業保証金を取り戻すことができます。

本肢できかれている「宅建業の廃業」と「支店(=一部事務所)の廃止」は、いずれも公告手続不要のケースに当てはまりません。原則通り、公告手続が必要となります。

本肢できかれている「宅建業の廃業」と「支店(=一部事務所)の廃止」は、いずれも公告手続不要のケースに当てはまりません。原則通り、公告手続が必要となります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-30-エ | 宅地建物取引業者が免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。 | × |

| 免許の有効期間満了 | |||

| 1 | R02s-33-3 | 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。 | × |

| 2 | H22-31-2 | 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。 | × |

| 3 | H19-37-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 4 | H10-37-4 | 宅地建物取引業者Aは、免許失効に伴う営業保証金の取戻しのため、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 廃業等の届出 | |||

| 1 | H23-30-3 | 宅地建物取引業者A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。 | × |

| 免許取消し | |||

| 1 | R04-41-ア | 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 | × |

| 2 | H25-27-1 | 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。 | ◯ |

| 3 | H22-31-1 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。 | ◯ |

| 4 | H04-43-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をしたため、免許を取り消されたときは、その営業保証金を取り戻すことができない。 | × |

| 一部事務所の廃止 | |||

| 1 | H29-32-3 | 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | ◯ |

| 2 | H27-42-2 | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと保証協会の社員である宅地建物取引業者Bが一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。 | × |

| 3 | H23-30-3 | 宅地建物取引業者A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。 | × |

| 4 | H22-31-3 | 宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。 | ◯ |

| 5 | H16-35-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。 | × |

| 6 | H15-34-4 | 宅地建物取引業者Aは、支店を廃止したため、Aの営業保証金につき、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は3ヵ月以内に申し出るべき旨の公告をしたが、申出がなかったので、営業保証金を取り戻した。 | × |

| 7 | H09-34-4 | 宅地建物取引業者Aが支店aを廃止し、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合において、Aは、その超過額について、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をし、その期間内に申出がないとき、当該超過額を取り戻すことができる。 | ◯ |

4 誤り

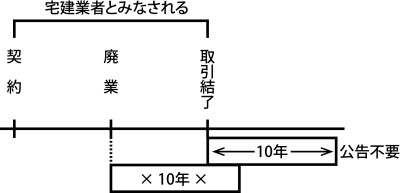

宅建業を廃業したとしても、取引を結了する目的の範囲内においては、引き続き宅建業者であるとみなされます(宅建業法76条)。したがって、取引結了までの期間においては、営業保証金還付の原因が発生する可能性があるわけです。

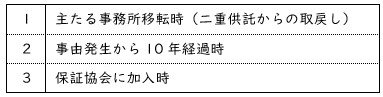

そして、営業保証金の取り戻しにあたって、公告が不要となるのは、「取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したとき」です(肢3の表参照。同法30条2項ただし書き)。

本肢でいうと、「取り戻すことができる事由」に該当するのは、「取引が結了したとき」です。「廃業の日から10年経過」したからといって、公告が不要になるわけではありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-30-4 | Aは、免許を受けた都道府県知事から宅地建物取引業の免許の取消しを受けたものの、当該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | × |

| 2 | R02-43-2 | 宅地建物取引業者である個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Aが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。 | ◯ |

| 3 | H29-36-4 | 宅地建物取引業者である法人Aが、宅地建物取引業者でない法人Bに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるBは、Aが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |

| 4 | H28-35-4 | 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの一般承継人Bがその旨を甲県知事に届け出た後であっても、Bは、Aが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |

| 5 | H28-37-イ | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Aは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。 | ◯ |

| 6 | H23-30-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。 | × |

| 7 | H23-36-4 | 宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | × |

| 8 | H22-28-1 | 免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。 | × |

| 9 | H14-44-2 | 宅地建物取引業者が廃業届を提出し、免許の効力を失った場合であっても、その者は、廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |

| 10 | H08-45-2 | 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした後においても、Aは、届出前に締結した宅地分譲の契約に基づく当該宅地の引渡しを不当に遅延する行為をしてはならない。 | ◯ |

| 11 | H06-49-4 | 宅地建物取引業者Aが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消された場合でも、Aがその取消し前に締結した宅地の売買契約に基づき行う債務の履行については、宅地建物取引業法第12条の無免許事業の禁止規定に違反しない。 | ◯ |

| 12 | H05-45-4 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主となって、工事完了前のマンションを宅地建物取引業者でない買主Bに4,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受領した。宅地建物取引業者C社がA社を吸収合併した場合、C社は、A社の債権債務を承継するが、A社の宅地建物取引士が行った重要事項説明については、責任を負わない。 | × |

| 13 | H03-37-4 | 宅地建物取引業者である法人Aと宅地建物取引業者でない法人Bが合併し、法人Aが消滅した場合において、法人Aが法人Aの締結していた売買契約に基づくマンションの引渡しをしようとするときは、法人Aは、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。 | × |

| 14 | H02-43-1 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの一般承継人は、Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 主たる事務所移転時 | |||

| 1 | H28-40-4 | 宅地建物取引業者は、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | × |

| 事由発生から10年経過時 | |||

| 1 | H23-30-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。 | × |

| 保証協会加入 | |||

| 1 | R01-33-2 | 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。 | × |

| 2 | H22-31-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。 | ◯ |

| 3 | H09-35-2 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、保証協会加入前に供託していた営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対する公告をした旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |

| 4 | H07-36-4 | 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。Aは、宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、還付請求権者に対する公告をせず、直ちに営業保証金を取り戻すことができる。 | ◯ |

| 5 | H03-48-4 | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員になったことにより営業保証金を供託することを要しなくなった場合において、当該営業保証金の取戻しをしようとするときは、6月を下らない一定の期間内に債権の申出をすべき旨の公告をしなければならない。 | × |

| 6 | H01-43-4 | 宅地建物取引業者Aは、主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて、B県知事から、宅地建物取引業の免許を受けた。Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始したが、その後宅地建物取引業保証協会の社員となったので、直ちに、営業保証金として供託していた2,000万円を取り戻した。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。