【宅建過去問】(平成25年問22)各種の法令制限

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

- 国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。

- 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為であっても、都道府県知事に届け出なければならない。

- 河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければならない。

正解:2

1 誤り

地すべり防止区域内において、以下のような行為を行う場合には、知事の許可を受ける必要があります(地すべり等防止法18条1項)。

- 地下水を誘致・停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為

- 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為

- のり切又は切土

- ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築・改良

本肢は、「市町村長の許可」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

地すべり等防止法(法令制限[なし])

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H25-22-1 | 地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。 | × |

| 2 | H15-25-1 | 地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |

| 3 | H12-17-4 | 地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。 | × |

2 正しい

当事者の一方又は双方が国等(国、地方公共団体など)である場合、事後届出をする必要はありません(国土利用計画法23条2項3号)。

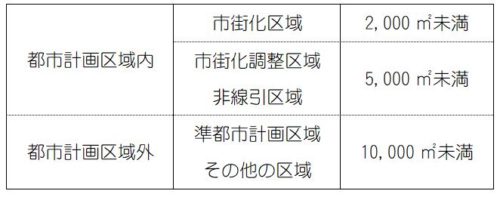

※都市計画区域内の7,000㎡の土地ですから、売主が国等以外であれば、事後届出が必要です(同条2項1号イ)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

当事者が国等である場合(国土法[02]1(2)①)

面積要件(都市計画区域内)(国土法[02]1(3)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-22-1 | 都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。 | ◯ |

| 2 | R04-22-1 | 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |

| 3 | R03-22-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 | ◯ |

| 4 | R02s-22-3 | 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |

| 5 | R01-22-4 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Aが購入した場合、Aは事後届出を行わなければならない。 | × |

| 6 | H30-15-2 | 甲県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。 | × |

| 7 | H25-22-2 | 国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。 | ◯ |

| 8 | H24-15-3 | A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。 | × |

| 9 | H22-15-3 | 甲市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と乙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要はない。 | ◯ |

| 10 | H20-17-2 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |

| 11 | H17-17-3 | 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をAに、2,000㎡をBに売却する契約を、甲県がそれぞれA、Bと締結した場合、AとBのいずれも事後届出を行う必要はない。 | ◯ |

| 12 | H15-16-4 | 甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000㎡の土地をAに売却する契約を甲市とAが締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H30-15-2 | 甲県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。 | × |

| 2 | H25-22-2 | 国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。 | ◯ |

| 3 | H15-16-1 | Aが所有する都市計画区域に所在する面積6,000㎡の土地をBに売却する契約を、Aと、Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。 | × |

3 誤り

売買契約の対象となる土地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、当該土地の形質変更につき、原則として、知事への届出が必要です。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は例外とされており、事前届出の必要はありません(土壌汚染対策法12条1項4号)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

土壌汚染対策法(法令制限[なし])

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H25-22-3 | 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為であっても、都道府県知事に届け出なければならない。 | × |

| 2 | H20-25-2 | 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域が指定された際、当該区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |

| 3 | H16-25-2 | 土壌汚染対策法によれば、指定区域に指定された際、現に当該指定区域内で.既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。 | × |

| 4 | H15-36-4 | 売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、宅地建物取引業者は、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |

4 誤り

河川区域内の土地において、工作物を新築・改築・除却しようとする場合、河川管理者の許可を受ける必要があります(河川法26条1項)。

「河川管理者と協議」では不十分です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

河川法(法令制限[なし])

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H25-22-4 | 河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければならない。 | × |

| 2 | H14-24-4 | 河川法によれば、河川保全区域内において、土地の掘さく、盛土又は切土を行う者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |

| 3 | H13-24-3 | 河川法によれば、河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |

| 4 | H10-25-4 | 河川法によれば、河川保全区域内において土地の形状を変更する行為(政令で定める行為を除く。)をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |