【宅建過去問】(平成25年問21)農地法

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。

- 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。

- 国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

- 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。

正解:4

1 誤り

農地の賃貸借については、賃借権の登記がない場合でも、引渡しが対抗要件となります(農地法16条)。つまり、農地の賃借人は、引渡しさえ受けていれば、登記がなくても、その後に農地の所有権を取得した者に対して、賃借権を対抗することができます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-21-3 | 農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。 | × |

| 2 | R03s-21-2 | 農地の賃貸借の解除については、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合には、農地法第18条第1項の許可を受ける必要がない。 | × |

| 3 | H25-21-1 | 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。 | × |

| 4 | H22-22-4 | 賃貸借の存続期間については、民法上は50年を超えることができないこととされているが、農地の賃貸借についても、50年までの存続期間が認められる。 | ◯ |

2 誤り

農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます(同法2条1項)。現況を基準に判断しますから、土地登記簿上の地目は関係がありません。

本肢の土地は、「畑として耕作されている」というのですから、農地法上の「農地」として扱います。土地登記簿上の地目が「雑種地」となっていても、「農地」かどうかの判断には関係がありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-21-3 | 登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。 | × |

| 2 | R02s-21-1 | 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。 | × |

| 3 | H30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |

| 4 | H28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 | × |

| 5 | H26-21-4 | 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。 | × |

| 6 | H25-21-2 | 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。 | × |

| 7 | H24-22-1 | 登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。 | ◯ |

| 8 | H23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 9 | H20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 10 | H19-25-3 | 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 11 | H19-25-4 | 市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 12 | H18-25-1 | 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。 | × |

| 13 | H16-24-2 | 市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 14 | H13-23-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。 | × |

| 15 | H11-24-4 | 土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 16 | H09-21-4 | [市街化区域外の農地]山林を開墾して造成した農地について、それを宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。 | × |

| 17 | H07-26-1 | [個人が市街化区域外の農地等を売買により取得しようとする場合]現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合は、登記簿上の地目が「原野」であっても、農地法第5条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 18 | H04-26-1 | 土地区画整理事業の施行地区内にある農地で、耕作の目的に供されているものは、仮換地の指定処分があっても農地法上の農地である。 | ◯ |

| 19 | H03-27-1 | 山林を開墾した場合、農地として耕作していても、土地登記簿の地目が「山林」から「田」又は「畑」に変更されるまでは、農地法上の農地ではない。 | × |

3 誤り

農地を取得して(権利移動)、学校を建設する(転用)のですから、農地法5条の問題です。

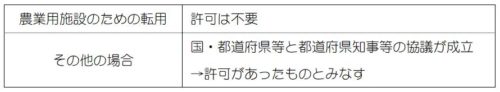

国又は都道府県等が主体となる場合、転用が農業用施設の建設を目的とするものであれば、そもそも5条許可は不要です(同条1項1号、4条1項2号、規則25条)。それ以外の目的で転用する場合であっても、国又は都道府県等と知事等との協議が成立すれば、それだけで同法5条の許可があったものとみなされます(同法5条4項)。

協議が成立すればそれで十分です。あらためて許可を受ける必要はありません。

協議が成立すればそれで十分です。あらためて許可を受ける必要はありません。

※「都道府県等」とは、都道府県と指定市町村(農林水産大臣が指定する市町村)のことをいいます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-21-4 | 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |

| 2 | H25-21-3 | 国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 3 | H15-23-1 | 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。 | × |

| 4 | H06-27-4 | 市町村が転用目的で農地を取得する場合、国、都道府県と同様、その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず、農地法の許可を要しない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 市街化区域内 | |||

| 1 | H30-22-1 | 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。 | ◯ |

| 2 | H23-22-4 | 市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 3 | H21-22-3 | 市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事等の許可を受けなければならない。 | × |

| 4 | H20-24-4 | 市街化区域内の4へクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。 | × |

| 5 | H19-25-2 | 住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | ◯ |

| 6 | H16-24-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。 | × |

| 7 | H12-25-1 | 市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。 | × |

| 8 | H11-24-3 | 市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事等に農地法第5条の届出をする必要がある。 | × |

| 9 | H08-17-1 | 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は、都道府県知事にその旨届け出れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。 | × |

| 10 | H02-26-3 | 住宅建築のために農地を購入する場合は、原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが、その取得した農地に住宅を建築するときは、農地を農地以外のものにすることとなるため、さらに農地法第4条第1項の許可が必要となる。 | × |

| 11 | H01-27-4 | 市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には、原則として市町村長に届け出れば足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。 | × |

| 市街化調整区域内 | |||

| 1 | R03-21-3 | 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |

| 2 | R03-21-4 | 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |

| 3 | H25-21-3 | 国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 4 | H23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 5 | H20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 6 | H20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 7 | H15-23-2 | 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。 | × |

4 正しい

■相続による取得

相続により農地を取得する場合、農地法3条の許可は不要です。

※この場合、農業委員会への届出が要求されます(農地法3条の3第1項)。

■自己の住宅用地として転用

自己所有の農地を住宅用地など農地以外のものに転用する自己転用のケースでは、同法4条の許可を受ける必要があります。

※市街化区域内で自己転用する場合であれば、農業委員会への届出で足ります(同条1項8号)。しかし、本肢は、「市街化調整区域内」の話ですから、原則通り、知事等の許可が必要です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-21-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 2 | R03-21-1 | 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。 | ◯ |

| 3 | R02s-21-2 | 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 4 | R02-21-3 | 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 5 | H30-22-2 | 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 6 | H29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |

| 7 | H28-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 8 | H25-21-4 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 9 | H23-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 10 | H22-22-1 | 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |

| 11 | H19-25-1 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 12 | H15-23-4 | 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |

| 13 | H10-24-4 | 相続した農地を遺産分割する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要がない。 | ◯ |

| 14 | H08-17-3 | 農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |

| 15 | H03-27-3 | 遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 市街化区域内 | |||

| 1 | R03s-21-4 | 市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 | ◯ |

| 2 | R02-21-2 | 市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |

| 3 | R01-21-3 | 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。 | × |

| 4 | H24-22-3 | 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | ◯ |

| 5 | H14-23-1 | 農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。 | × |

| 6 | H05-26-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建てようとする場合、事前に農業委員会へ届出を行えば、農地法の許可を受ける必要はない。 | ◯ |

| 市街化調整区域内 | |||

| 1 | H28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |

| 2 | H25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |

| 3 | H20-24-3 | 市街化調整区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | × |

| 4 | H19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |

| 5 | H12-25-2 | 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |

| 市街化区域外 | |||

| 1 | H27-22-2 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 | × |

| 2 | H27-22-3 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |

| 3 | H22-22-2 | 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 4 | H09-21-2 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |

| 5 | H09-21-3 | 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | × |