【宅建過去問】(平成05年問02)無権代理

![]()

Aの子BがAの代理人と偽って、Aの所有地についてCと売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- Aが売買契約を追認するまでの間は、Cは、Bの無権代理について悪意であっても、当該契約を取り消すことができる。

- Aが売買契約を追認しないときであっても、Cは、Bの無権代理について善意かつ無過失でなければ、Bに対し履行の請求をすることができない。

- Cは、Bの無権代理について善意無過失であれば、Aが売買契約を追認しても、当該契約を取り消すことができる。

- Aが死亡してBがAを単独で相続した場合、Bは、Aが売買契約を追認していなくても、Cに対して当該土地を引き渡さなければならない。

正解:4

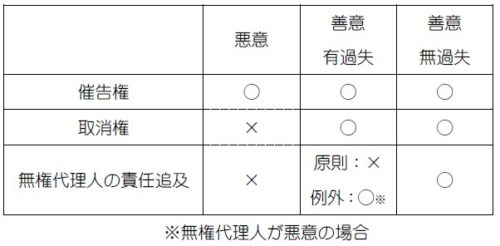

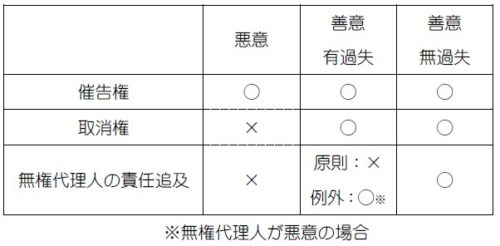

無権代理の場合の相手方の権限を、主観別に分けてまとめておく。

1 誤り

無権代理につき善意である相手方Cは、本人Aが追認をしない間は、契約を取り消すことができる(民法115条)。

本肢のケースでは、「Cは、Bの無権代理について悪意」というのだから、取消しは不可能である。

■類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 18-02-3 | 本人が無権代理行為を追認しない間は、相手方は契約を取消可能。ただし、相手方が悪意のときには取消不能。 | ◯ |

| 2 | 09-01-2 | 無権代理人は、本人の追認のない間は、契約を取り消すことができる。 | × |

| 3 | 05-02-1 | 本人が追認するまでの間、相手方は、無権代理について悪意であっても、契約を取り消すことができる。 | × |

| 4 | 05-02-3 | 相手方は、無権代理について善意無過失であれば、本人が追認しても、契約を取り消すことができる。 | × |

| 5 | 04-03-2 | 無権代理行為は有効であるが、本人が取り消すことができる。 | × |

| 6 | 04-03-3 | 善意無過失の相手方は、本人が追認するまでは、契約を取り消すことができる。 | ◯ |

| 7 | 02-05-4 | BがAに代理権を与えていなかった場合は、相手方Cは、そのことについて善意であり、かつ、Bの追認がないとき、当該売買契約を取り消すことができる。 | ◯ |

2 誤り

相手方が無権代理人の責任を追及することができるのは、代理権がないことについて善意無過失の場合に限られるのが原則である(民法117条1項・2項)。ただし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは例外である(同条2項2号ただし書き)。この場合、相手方は、過失があっても、無権代理人の責任を追及することができる。

本問では、「BがAの代理人と偽って」とあることから、Bは、自己に代理権がないことについて悪意であることが分かる。したがって、相手方Cは、過失がある場合でも、無権代理人の責任を追及することができる。本肢は、「善意かつ無過失でなければ」とする点が誤り。

■類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 18-02-4 | 本人が無権代理行為を追認しない場合、無権代理人は相手方の選択に従い、契約履行または損害賠償責任を負う。ただし、相手方が契約時に悪意の場合は責任を負わない。 | ◯ |

| 2 | 11-07-4 | 表見代理に該当する場合でも、相手方は無権代理を主張し、無権代理人に対し損害賠償請求できる場合がある。 | ◯ |

| 3 | 09-01-4 | 本人が追認を拒絶した場合、無権代理人が自ら契約を履行する責任を負うことがある。 | ◯ |

| 4 | 05-02-2 | 本人が追認しないときは、相手方は、無権代理につき善意であれば過失の有無に関係なく、無権代理人に履行を請求できる。 | × |

| 5 | 02-05-1 | 本人BがAに代理権を与えていなかった場合は、相手方Cは、そのことについて善意無過失であり、かつ、Bの追認がないとき、Aに対して契約の履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。 | ◯ |

3 誤り

無権代理につき善意である相手方Cは、本人Aが追認をしない間は、契約を取り消すことができる(民法115条)。

本肢の相手方Cは、善意無過失である。しかし、すでに本人Aが追認している以上、もはや取消しは不可能である。

■類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 18-02-3 | 本人が無権代理行為を追認しない間は、相手方は契約を取消可能。ただし、相手方が悪意のときには取消不能。 | ◯ |

| 2 | 09-01-2 | 無権代理人は、本人の追認のない間は、契約を取り消すことができる。 | × |

| 3 | 05-02-1 | 本人が追認するまでの間、相手方は、無権代理について悪意であっても、契約を取り消すことができる。 | × |

| 4 | 05-02-3 | 相手方は、無権代理について善意無過失であれば、本人が追認しても、契約を取り消すことができる。 | × |

| 5 | 04-03-2 | 無権代理行為は有効であるが、本人が取り消すことができる。 | × |

| 6 | 04-03-3 | 善意無過失の相手方は、本人が追認するまでは、契約を取り消すことができる。 | ◯ |

| 7 | 02-05-4 | BがAに代理権を与えていなかった場合は、相手方Cは、そのことについて善意であり、かつ、Bの追認がないとき、当該売買契約を取り消すことができる。 | ◯ |

4 正しい

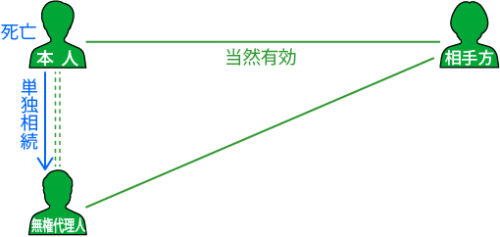

無権代理において、本人が死亡して無権代理人が単独でこれを相続した場合、その無権代理は相続によって当然に有効となり、無権代理人は本人の地位で追認拒絶をすることはできない(最判昭40.06.18)。

本肢のケースでいえば、本人Aの死亡により、無権代理行為は当然に有効になる。無権代理人であり単独相続人であるBが、追認拒絶をすることはできない。

■類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 無権代理人が本人を単独相続した場合 | |||

| 1 | R01-05-2 | 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。 | × |

| 2 | 30-10-1 | 無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。 | ◯ |

| 3 | 24-04-2 | 本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理人は追認拒絶が可能。 | × |

| 4 | 20-03-3 | 本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。 | ◯ |

| 5 | 05-02-4 | 本人が死亡し無権代理人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。 | ◯ |

| 無権代理人が本人を共同相続した場合 | |||

| 1 | 24-04-4 | 本人が死亡し無権代理人が共同で相続した場合、他の相続人が追認しない限り、無権代理人の相続分についても当然有効にはならない。 | ◯ |

| 2 | 16-02-3 | 本人が死亡し無権代理人が共同相続した場合、無権代理人の相続分については当然有効となる。 | × |

| 本人が無権代理人を単独相続した場合 | |||

| 1 | R01-05-4 | 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。 | ◯ |

| 2 | 24-04-3 | 無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。 | ◯ |

| 3 | 20-03-4 | 無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、無権代理行為は当然有効となる。 | × |

| 4 | 16-02-4 | 無権代理人が死亡し本人が単独で相続した場合、本人は追認拒絶が可能。相手方は善意無過失であれば、本人に対し損害賠償請求が可能。 | ◯ |

足の2番に付いている類似過去問の05-02-2の正誤についてお尋ねします。

足の2番の解説にあるとおり、相手方は過失があっても、無権代理人の責任を追求することができるのだから、類似過去問の「過失の有無に関係なく無権代理人に履行を請求できる」の正誤は、×ではなくて、○ になるのではありませんか?

足の2番は「無過失でなければ…」、類似過去問の方では「過失の有無に関係なく…」、聞き方の違いで、正誤も変わってくると思うのですが。

とも様

ご質問ありがとうございます。

ご質問の点については、令和2年の民法改正に対応する際に四択問題と一問一答式問題との修正方法が違っていたため、両者に矛盾があるように見えます。

分かりにくくて申し訳ありません。

四択問題

問題文の設定に「Aの子BがAの代理人と偽って」とあります。つまり、無権代理人であるBは、自らが無権代理人であることについて悪意です。

この前提ですと、相手方Cは、善意でさえあれば、Bに対し無権代理人の責任を追及することができます。無過失までは要求されません。

それにもかかわらず、「Bの無権代理について善意かつ無過失でなければ、Bに対し履行の請求をすることができない」としているので、この選択肢は誤りです。

一問一答式問題

無権代理人Bの善意・悪意について記載がありません。ここが「四択問題」との違いです。

宅建試験の過去問によれば、【例外】に関する記述がない場合、【原則】に従って考えます。

つまり、相手方Cは、Bの無権代理につき、善意かつ無過失でないと、Bの責任を追及することができません。

それにもかかわらず、「無権代理につき善意であれば過失の有無に関係なく、無権代理人に履行を請求できる」としているので、この選択肢は誤りです。

今後の対応

四択問題も一問一答式問題も、同じ内容であるほうが分かりやすいのは明らかです。

次年度の教材改訂の際に、この点を統一します。

(この問題を[Step.2]『一問一答式過去問集』で使っているので、今年度内は改訂することができません。)

この度は、ご指摘いただき、ありがとうございました。

丁寧な回答をありがとうございます。

なるほど、無権代理人Bの前提で変わってくるのですね。Bが悪意なら、Cは善意有過失でも請求可能になるという論点には気がつきませんでした。

令和2年施行の民法改正で、無権代理人の責任追及について、「相手方が善意有過失」&「無権代理人が悪意」というケースが、「例外」扱いされるようになりました。

しかし、本試験では、この論点について、平成18年問02肢4以来、長らく出題されていません。

しかし、本試験では、この論点について、平成18年問02肢4以来、長らく出題されていません。

そろそろ狙われそうですので、しっかり整理しておきましょう。

[Step.1]基本習得編講義で、以下の箇所を確認してください。

■民法[04]無権代理・表見代理

3.相手方の権限

(3).無権代理人の責任追及