【宅建過去問】(平成05年問37)宅建士

![]()

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。

- 宅地建物取引士は、宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行う場合、相手方に宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その相手方と初めて会ったときに宅地建物取引士証を提示していれば、改めて提示する必要はない。

- 宅地建物取引業法第37条の書面については、宅地建物取引士が記名することを要し、建物の賃貸借の媒介の場合でも、これを省略することはできない。

- 事務所に置かれる政令で定める使用人が宅地建物取引士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士とみなされる。

正解:3

1 誤り

【専任でない宅建士】

そもそも「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」は、宅建士登録を受けることができない(宅建業法18条1項1号)。

【専任宅建士】

宅建士登録ができない以上、専任宅建士になることができない(宅建業法31条の3第1項)。これが原則である。例外は、

- まず、その未成年者が、営業の許可を受けて、宅建士登録をし、

- 自ら個人業者になるか、または、法人業者の役員となる

場合である(同条2項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

宅建士の欠格要件(未成年者)(宅建業法[05]4(2))

成年者である専任の宅建士(宅建業法[08]1(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-33-ア | 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。 | × |

| 2 | R03s-37-4 | 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。 | × |

| 3 | H23-28-2 | 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。 | × |

| 4 | H22-30-1 | 未成年者は、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けていても、成人に達しなければ登録を受けることができない。 | × |

| 5 | H05-37-1 | 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。 | × |

| 6 | H04-36-1 | 宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が3年前に建設業法違反で過料に処せられているものは、宅建士登録を受けることができない。 | ◯ |

| 7 | H01-41-3 | 未成年者は、成人に達しないと、登録を受けることができない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 専任 | |||

| 1 | H05-48-3 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所に置く専任の宅地建物取引士について、Bの事務所の専任の宅地建物取引士を派遣しなければならない。 | × |

| 成年者 | |||

| 1 | R03s-41-4 | 法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |

| 2 | R02s-38-イ | 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。 | × |

| 3 | H08-43-4 | 宅地建物取引業者である法人Aの事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する18才未満の者である宅地建物取引士Bは、Aの役員であるときを除き、専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |

| 4 | H05-37-1 | 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。 | × |

| 個人業者自身や法人業者の役員が宅建士である場合 | |||

| 1 | R03s-41-4 | 法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |

| 2 | H19-30-4 | 宅地建物取引業者である法人Aの取締役Bは宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Aは、Bを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。 | × |

| 3 | H12-33-4 | 未成年であるAは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。 | × |

| 4 | H08-43-3 | 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aの役員であり、かつ、当該事務所で宅地建物取引業以外の業務に従事していた宅地建物取引士Bを主として宅地建物取引業の業務に従事させることとした場合、Aは、専任の宅地建物取引士の変更について甲県知事に届出をする必要はない。 | × |

| 5 | H08-43-4 | 宅地建物取引業者である法人Aの事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する18才未満の者である宅地建物取引士Bは、Aの役員であるときを除き、専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |

| 6 | H05-37-4 | 事務所に置かれる政令で定める使用人が宅地建物取引士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士とみなされる。 | × |

| その他 | |||

| 1 | H13-31-3 | 甲県内に所在する事務所の専任の宅地建物取引士は、甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。 | × |

| 2 | H02-35-2 | 宅地建物取引業を営む株式会社にあっては、当該会社の監査役を専任の宅地建物取引士として置くことができる。 | × |

2 誤り

重要事項の説明をするときには、必ず宅建士証を提示しなければならない(宅建業法35条4項)。

それ以前に宅建士証を提示したことがあったとしても、提示を省略することは許されない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

宅建士証の提示(重要事項説明時)(宅建業法[05]6(3)・宅建業法[11]1(3)⑤)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-42-ア | 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。 | × |

| 2 | R04-40-ウ | この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。 | ◯ |

| 3 | R04-40-エ | 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名した重要事項説明書をお手元にご用意ください。 | ◯ |

| 4 | R03s-35-1 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |

| 5 | R02s-38-ウ | 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 | ◯ |

| 6 | R02-28-3 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |

| 7 | R02-41-3 | 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。 | ◯ |

| 8 | R01-40-1 | 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |

| 9 | H30-39-4 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |

| 10 | H29-37-1 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |

| 11 | H29-37-4 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。 | × |

| 12 | H28-30-2 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |

| 13 | H26-36-3 | この物件の担当である宅地建物取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。 | ◯ |

| 14 | H25-30-2 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅地建物取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |

| 15 | H23-28-3 | 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、宅地建物取引士証を提示すればよい。 | × |

| 16 | H22-30-3 | 宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。 | × |

| 17 | H18-36-2 | 宅地建物取引士は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |

| 18 | H17-39-2 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について媒介した宅地建物取引業者Cの従業者である宅地建物取引士がBに対して重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引士証を提示せず重要事項説明を行った。 | × |

| 19 | H14-31-4 | 宅地建物取引士Aは、宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から宅地建物取引士証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。 | × |

| 20 | H13-31-4 | 宅地建物取引士証を滅失した宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。 | ◯ |

| 21 | H13-32-1 | 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項の説明をするときに、その相手方から要求がなければ、宅地建物取引士証の提示はしなくてもよい。 | × |

| 22 | H10-39-3 | 宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書を作成した。Aの宅地建物取引士がa、Bの宅地建物取引士がbである。a及びbは、重要事項説明書を交付して説明する際に宅地建物取引士証を提示するとき、胸に着用する方法で行うことができる。 | ◯ |

| 23 | H05-37-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行う場合、相手方に宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その相手方と初めて会ったときに宅地建物取引士証を提示していれば、改めて提示する必要はない。 | × |

| 24 | H04-48-2 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この宅地建物取引士証の表面には、宅地建物取引士の勤務先も記載される。 | × |

3 正しい

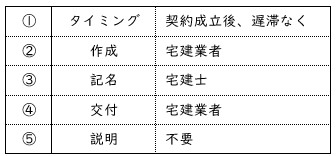

37条書面には、宅建士の記名が必要である(宅建業法37条3項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

37条書面(記名者)(宅建業法[12]1(3)③)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-26-イ | 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。 | × |

| 2 | R05-28-エ | 宅地建物取引業者Aは、Bとの間でBが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をBに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。 | ◯ |

| 3 | R05-43-3 | 宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合、Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。 | × |

| 4 | R04-32-1 | 宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名をさせる必要はない。 | × |

| 5 | R04-44-2 | 宅地建物取引業者Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。 | ◯ |

| 6 | R03s-26-4 | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。 | × |

| 7 | R03s-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。 | × |

| 8 | R03-41-ア | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。 | ◯ |

| 9 | R02s-35-ア | 宅地建物取引業者Aが、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 | ◯ |

| 10 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が、その媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。 | ◯ |

| 11 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。 | × |

| 12 | R01-34-4 | 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。 | × |

| 13 | H30-29-1 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |

| 14 | H28-30-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。 | ◯ |

| 15 | H28-42-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。 | × |

| 16 | H26-40-イ | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。 | × |

| 17 | H26-42-ア | 宅地建物取引業者Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名させれば、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名を省略することができる。 | × |

| 18 | H26-42-イ | 宅地建物取引業者がその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名させる必要はない。 | × |

| 19 | H25-36-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではない従業員に37条書面を交付させた。 | ◯ |

| 20 | H25-44-ウ | 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。 | × |

| 21 | H23-34-4 | 37条書面に記名する宅地建物取引士は、35条書面に記名した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はない。 | ◯ |

| 22 | H22-37-1 | 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引士をして、37条書面に記名させた場合には、37条書面の交付を、宅地建物取引士でないAの代表者や従業員が行ってもよい。 | ◯ |

| 23 | H22-37-2 | 公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に宅地建物取引士の記名がなくても、法第35条に規定する書面に宅地建物取引士の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。 | × |

| 24 | H22-37-4 | 37条書面に記名する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同ーの者でなければならない。 | × |

| 25 | H21-35-1 | 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名させなければならない。 | × |

| 26 | H21-36-1 | 宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行うに当って、宅地建物取引士をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引士ではないAの従業者に行わせた。 | ◯ |

| 27 | H19-40-1 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名及びその内容の説明をさせなければならない。 | × |

| 28 | H18-36-3 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に宅地建物取引士をして記名させなければならない。 | ◯ |

| 29 | H17-39-3 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について媒介した宅地建物取引業者Cは、AとBとの契約が成立したので、宅地建物取引士に記名させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。 | ◯ |

| 30 | H17-40-2 | 宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない宅地建物取引士が記名してもよい。 | ◯ |

| 31 | H15-37-1 | 宅地建物取引士が、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は、記名に加えて押印しなければならない。 | × |

| 32 | H14-38-1 | 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、宅地建物取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。 | × |

| 33 | H14-38-4 | 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが急病で入院したため、専任の宅地建物取引士Bが自ら記名した。 | ◯ |

| 34 | H10-43-4 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した。Aは、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、これに違反したときは、指示処分を受けるほか、罰金に処せられることがある。 | ◯ |

| 35 | H08-38-3 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介した。Cは、37条書面をA及びBに対して交付したが、当該書面に専任でない宅地建物取引士をして、記名させた。 | ◯ |

| 36 | H05-37-3 | 宅地建物取引業法第37条の書面については、宅地建物取引士が記名することを要し、建物の賃貸借の媒介の場合でも、これを省略することはできない。 | ◯ |

4 誤り

法人である宅建業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が宅建士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任宅建士とみなされる(宅建業法31条の3第2項)。

「政令で定める使用人」は、ここでいう「役員」に含まれていない。したがって、専任宅建士とみなされることもない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

成年者である専任の宅建士(宅建業法[08]1(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 専任 | |||

| 1 | H05-48-3 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所に置く専任の宅地建物取引士について、Bの事務所の専任の宅地建物取引士を派遣しなければならない。 | × |

| 成年者 | |||

| 1 | R03s-41-4 | 法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |

| 2 | R02s-38-イ | 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。 | × |

| 3 | H08-43-4 | 宅地建物取引業者である法人Aの事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する18才未満の者である宅地建物取引士Bは、Aの役員であるときを除き、専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |

| 4 | H05-37-1 | 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。 | × |

| 個人業者自身や法人業者の役員が宅建士である場合 | |||

| 1 | R03s-41-4 | 法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |

| 2 | H19-30-4 | 宅地建物取引業者である法人Aの取締役Bは宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Aは、Bを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。 | × |

| 3 | H12-33-4 | 未成年であるAは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。 | × |

| 4 | H08-43-3 | 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aの役員であり、かつ、当該事務所で宅地建物取引業以外の業務に従事していた宅地建物取引士Bを主として宅地建物取引業の業務に従事させることとした場合、Aは、専任の宅地建物取引士の変更について甲県知事に届出をする必要はない。 | × |

| 5 | H08-43-4 | 宅地建物取引業者である法人Aの事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する18才未満の者である宅地建物取引士Bは、Aの役員であるときを除き、専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |

| 6 | H05-37-4 | 事務所に置かれる政令で定める使用人が宅地建物取引士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士とみなされる。 | × |

| その他 | |||

| 1 | H13-31-3 | 甲県内に所在する事務所の専任の宅地建物取引士は、甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。 | × |

| 2 | H02-35-2 | 宅地建物取引業を営む株式会社にあっては、当該会社の監査役を専任の宅地建物取引士として置くことができる。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

こちらのコメントのおかげで、納得いかず、モヤモヤしていたところの丁寧な解説が拝見できました。ありがとうございます。

悪徳業者じゃあるまいし、誤解を与えるようなわかりにくい問題の作成は禁止してほしいですねw

hinata様

コメントありがとうございます。

他の受験生とのやり取りも見られるのが、Webのメリットですね。どうぞご活用ください。

そして、hinataさん自身に疑問が生じたときは、遠慮なくコメントで質問してください。

今後ともよろしくお願いします。

いつもお世話になっております。

肢4について教えて下さい。

たとえば、従業員が5人いる事務所の中で、宅建士が支店長など政令使用人のみであった場合、その事務所は5人に1人の宅建士を設置する義務を果たせていない、ということになるのでしょうか?

本問の意図がよくわからず、具体的な事例でお聞きする次第です。

宜しくお願いいたします。

ロヒモト様

いつもご質問ありがとうございます。

本肢は、

「その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士とみなされる」かどうか、を問うものです。

この扱いを受けるのは、「個人である宅建業者本人」と「役員」だけです。

「みなされる」というのは、本人の希望を問わず、「自動的にそういうことになる」ことをいいます。

これらの人は、「専任宅建士とみなされる」のですから、自動的に、「成年者である専任宅建士」ということになります。

一方、「政令で定める使用人」は、このような扱いを受けません。

つまり、

・宅建士であるとしても、

・専任の宅地建物取引士とみなされる

ことはありません。

もちろん、この「政令で定める使用人」が「専任の宅建士」になることは可能です。

その旨の「変更の届出」をすれば、その事務所の専任宅建士としてカウントされます。

↑

その支店長について「変更の届出」をすれば、専任宅建士となることができます。

5人のうち1人が専任宅建士ですから、設置義務は履行されています。

ご回答ありがとうございます。

よく分かりました、これで一つ理解が深まりました!

また、お聞きするかもしれませんが、引き続き何卒宜しくお願いいたします。

お疲れ様でした。

本試験まで頑張りましょう!