【宅建過去問】(平成11年問33)8つの規制

![]()

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと締結した宅地の売買契約(代金4,000万円、手付金400万円)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金400万円を放棄して、Aは1,000万円を現実に提供して、契約を解除することができる」旨定めた場合、その定めは無効である。

- 契約に「Aが当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合を担保すべき責任を負う場合、Bは、損害賠償の請求をすることができるが、契約の解除ができるのは、BがAに相当の期間を定めて契約の履行を催告し、その期間内に履行がないときに限る」旨定めた場合、その定めは無効である。

- 契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負うが、Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」旨定めた場合、その定めは有効である。

- 契約に「債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする」旨定めた場合、その定めは、当該合計額につき800万円を超える部分については、無効である。

正解:4

1 誤り

買主が売主に手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主(宅建業者)は手付の倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます(宅建業法39条2項)。

本肢の特約は「売主から解除するときは手付金の2.5倍である1,000万円を償還」というものであり、以上のルールに反します。

しかし、禁止されているのは買主に不利な特約のみです(同条3項)。

本肢の特約は、買主に有利でこそあれ不利になることはないので有効です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-1 | Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 2 | R02-32-1 | AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。 | ◯ |

| 3 | R01-37-2 | Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。 | × |

| 4 | H29-28-エ | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。 | × |

| 5 | H28-28-ウ | Aは、建築工事完了前のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、Bから手付金500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を現実に提供して、契約を一方的に解除した。 | × |

| 6 | H27-40-ア | Aは、Bとの間の建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。 | × |

| 7 | H25-38-ウ | A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。 | × |

| 8 | H22-39-3 | Aが、当該売買契約の解除を行う場合は、Bに対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみをもって、契約を解除することができる。 | × |

| 9 | H20-40-1 | Bが契約の履行に着手するまでにAが売買契約の解除をするには、手付の3倍に当たる額をBに現実に提供しなければならないとの特約を定めることができる。 | ◯ |

| 10 | H19-34-1 | Aが建築工事完了前のマンション(代金1億円)の売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を現実に提供すれば、当該売買契約を解除することができる。 | × |

| 11 | H18-39-3 | 当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を現実に提供して、契約を解除することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。 | ◯ |

| 12 | H18-41-1 | Aは、自ら売主として売買契約を締結したが、履行の着手前に買主から手付放棄による契約解除の申出を受けた際、違約金の支払を要求した。 | × |

| 13 | H15-41-1 | 【中古住宅及びその敷地である土地(代金3,500万円、手付金500万円)】 相手方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金のうち250万円を放棄して、また、Aは1,000万円を現実に提供償還して、契約を解除することができる旨の定めをすることができる。 | ◯ |

| 14 | H13-41-3 | AB間の契約においては、「Aがマンションの引渡しができない場合には、当該手付金の全額を返還するので、Bの履行着手前にAが契約を解除してもBは損害賠償その他の金銭を請求しない」旨の特約をすることができる。 | × |

| 15 | H11-33-1 | 【宅地(代金4,000万円、手付金400万円)】 契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金400万円を放棄して、Aは1,000万円を現実に提供して、契約を解除することができる」旨定めた場合、その定めは無効である。 | × |

| 16 | H07-43-3 | 「Bは、Aが契約の履行に着手するまでは、手付金の半額を放棄すれば契約を解除できる」旨の特約をしても、Bは全額を放棄しなければ解除できない。 | × |

| 17 | H07-45-2 | その契約において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは支払い済みの手付金及び中間金を放棄して、Aはその倍額を現実に提供して、契約を解除することができる」旨を特約した。 | × |

| 18 | H06-43-3 | AB間の合意で、当事者の一方が契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Bは手付の半額を放棄し、Aは手付の全額を現実に提供して解除することができると定めても、Aは、手付の倍額を現実に提供しなければ、解除することができない。 | ◯ |

| 19 | H06-43-4 | AB間の合意で、Bが契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Aは手付の3倍額を現実に提供して解除することができると定めた場合、Aは、手付の倍額を現実に提供するだけでは、解除することはできない。 | ◯ |

| 20 | H05-43-1 | 契約締結の際、ABの合意で、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付を放棄して、また、Aは手付の3倍の額を現実に提供して、契約を解除することができる」との特約を結んだ。 | ◯ |

| 21 | H04-44-2 | 【マンション(代金1億7,000万円)】 手付は、契約の成立を証するものとして30万円とし、Bの契約の解除については、この他に1,000万円を支払わなければ、することができない旨の特約をすることができる。 | × |

2 誤り

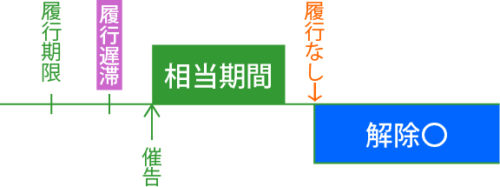

Aは、自ら売主となる売買契約において、契約不適合担保責任につき、民法よりも買主に不利な内容の特約をすることができません。これに反する特約は無効です(宅建業法40条2項)。

ここで民法を見てみると、「相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」となっています(民法541条本文)。すなわち、本肢の特約と全く同内容です。したがって、本肢の特約は、「民法よりも買主に不利」なものではなく、有効です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 買主が知っている欠陥 | |||

| 1 | H21-38-イ | Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物に雨漏りがする箇所が存在することについて説明し、売買契約においてAはその雨漏りについて担保責任を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。 | ◯ |

| 2 | H11-33-3 | 契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負うが、Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」旨定めた場合、その定めは有効である。 | × |

| 「契約不適合担保責任を負わない」旨の特約 | |||

| 1 | R02-42-4 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。 | × |

| 2 | H27-39-2 | AがBとの間で土地付建物の売買契約を締結するに当たって、Bが建物を短期間使用後取り壊す予定である場合には、建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、その不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を定めることができる。 | × |

| 3 | H27-43-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の契約不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。 | ◯ |

| 4 | H21-38-ア | AがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡すとする特約と、Aが当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であってもその不適合を担保すべき責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいずれも有効である。 | × |

| 5 | H21-38-ウ | AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、当該不適合を担保すべき責任を負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 6 | H20-09-1 | 売買契約で、甲土地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であってもAがその不適合を担保すべき責任を一切負わない旨を合意したとしても、Aは、甲土地の引渡しの日から2年以内にその不適合についてBから通知を受けた場合に限っては、担保責任を負わなければならない。 | × |

| 担保責任追及方法の限定 | |||

| 1 | H29-27-ウ | Aが目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。 | × |

| 2 | H25-38-ア | A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。 | × |

| 3 | H24-39-4 | 当該建物が新築戸建住宅である場合、Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、「Bは、A社が担保責任を負う期間内であれば、損害賠償の請求をすることはできるが、契約の解除をすることはできない」旨の特約を定めることは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | × |

| 4 | H11-33-2 | 「契約の解除ができるのは、相当の期間を定めて契約の履行を催告し、その期間内に履行がないときに限る」という特約は無効。 | × |

| 5 | H09-41-1 | 「契約は解除できないが、損害賠償請求はできる」という特約は無効。 | ◯ |

| 売主の帰責事由を要求 | |||

| 1 | H29-27-イ | 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による契約不適合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | ◯ |

| 2 | H19-41-3 | 「売主に帰責事由がない場合、契約不適合担保責任を負わない」という特約は有効。 | × |

| 3 | H17-42-4 | 「契約不適合保責任を負うのは、売主に帰責事由がある場合に限る」という特約は有効。 | × |

| 4 | H09-41-2 | 「売主に帰責事由がない場合、契約不適合担保責任を負わない」という特約は宅建業法に違反しない。 | × |

| 5 | H05-45-1 | 「売主に帰責事由がない場合、契約不適合担保責任を負わない」という特約は有効。 | × |

| その他 | |||

| 1 | H24-39-1 | 当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Bの売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、A社が当該住宅の担保責任を負う期間についての特約を定めないことは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | ◯ |

3 誤り

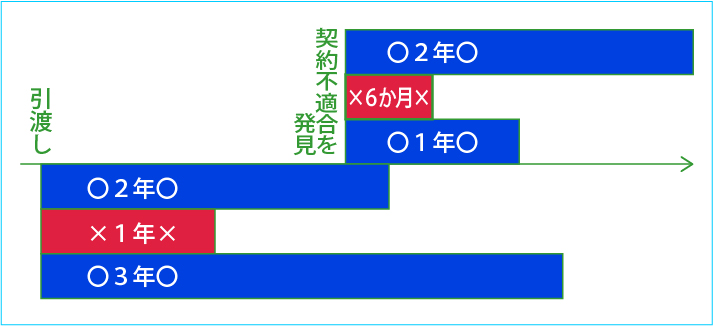

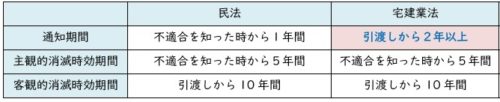

■契約不適合責任を負う期間について

宅建業者Aは、自ら売主となる売買契約において、契約不適合担保責任につき、民法よりも買主に不利な内容の特約をすることができません。例外は、不適合について買主が売主に通知するまでの期間を引渡しから2年以上とするものに限られます(宅建業法40条1項)。そして、これに反する特約は無効です(同条2項)。

「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負う」という本肢の特約は、「引渡しから2年以内に通知すればよい」と定める場合よりも買主に不利であるため、無効です。

■買主が知っていた不具合について

契約不適合担保責任というのは、あくまで「宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任」です(宅建業法35条1項13号)。

買主が物件の不具合について知っていたのであれば、不具合のある物件を取引するという契約があったわけです。その不具合を「契約の内容に適合しない」ということはできません。

したがって、「Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」という特約は、この部分に限っていえば、有効です。

■まとめ

特約の中には、無効な部分と有効な部分があります。

無効な要素を含んでいる以上、特約全体は、無効です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 買主が知っている欠陥 | |||

| 1 | H21-38-イ | Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物に雨漏りがする箇所が存在することについて説明し、売買契約においてAはその雨漏りについて担保責任を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。 | ◯ |

| 2 | H11-33-3 | 契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負うが、Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」旨定めた場合、その定めは有効である。 | × |

| 「契約不適合担保責任を負わない」旨の特約 | |||

| 1 | R02-42-4 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。 | × |

| 2 | H27-39-2 | AがBとの間で土地付建物の売買契約を締結するに当たって、Bが建物を短期間使用後取り壊す予定である場合には、建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、その不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を定めることができる。 | × |

| 3 | H27-43-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の契約不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。 | ◯ |

| 4 | H21-38-ア | AがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡すとする特約と、Aが当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であってもその不適合を担保すべき責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいずれも有効である。 | × |

| 5 | H21-38-ウ | AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、当該不適合を担保すべき責任を負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 6 | H20-09-1 | 売買契約で、甲土地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であってもAがその不適合を担保すべき責任を一切負わない旨を合意したとしても、Aは、甲土地の引渡しの日から2年以内にその不適合についてBから通知を受けた場合に限っては、担保責任を負わなければならない。 | × |

| 担保責任追及方法の限定 | |||

| 1 | H29-27-ウ | Aが目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。 | × |

| 2 | H25-38-ア | A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。 | × |

| 3 | H24-39-4 | 当該建物が新築戸建住宅である場合、Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、「Bは、A社が担保責任を負う期間内であれば、損害賠償の請求をすることはできるが、契約の解除をすることはできない」旨の特約を定めることは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | × |

| 4 | H11-33-2 | 「契約の解除ができるのは、相当の期間を定めて契約の履行を催告し、その期間内に履行がないときに限る」という特約は無効。 | × |

| 5 | H09-41-1 | 「契約は解除できないが、損害賠償請求はできる」という特約は無効。 | ◯ |

| 売主の帰責事由を要求 | |||

| 1 | H29-27-イ | 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による契約不適合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | ◯ |

| 2 | H19-41-3 | 「売主に帰責事由がない場合、契約不適合担保責任を負わない」という特約は有効。 | × |

| 3 | H17-42-4 | 「契約不適合保責任を負うのは、売主に帰責事由がある場合に限る」という特約は有効。 | × |

| 4 | H09-41-2 | 「売主に帰責事由がない場合、契約不適合担保責任を負わない」という特約は宅建業法に違反しない。 | × |

| 5 | H05-45-1 | 「売主に帰責事由がない場合、契約不適合担保責任を負わない」という特約は有効。 | × |

| その他 | |||

| 1 | H24-39-1 | 当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Bの売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、A社が当該住宅の担保責任を負う期間についての特約を定めないことは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | ◯ |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-2 | Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。 | × |

| 2 | R02-42-1 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。 | × |

| 3 | R01-27-イ | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、当該不適合について買主が売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。 | × |

| 4 | H30-29-4 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を売却する売買契約を締結した。Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求をするために、Bは、目的物の引渡しの日から1年以内に当該不適合についてAに通知しなければならないものとする旨の特約を定めた。 | × |

| 5 | H29-27-ア | 売買契約において、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | × |

| 6 | H29-27-イ | 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由によって目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | ◯ |

| 7 | H27-34-2 | Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、Bが当該不適合についてAに通知すべき期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 8 | H27-39-4 | AがBとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを当該売買契約締結の日の1月後とし、当該宅地当が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間について、当該売買契約を締結した日から2年間とする特約を定めることができる。 | × |

| 9 | H26-31-ア | 本件契約の目的物である宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、その不適合についてBがAに通知しなければならない期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。 | × |

| 10 | H25-38-ア | A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。 | × |

| 11 | H24-39-3 | 当該建物が中古建物である場合、Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めることは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | ◯ |

| 12 | H23-37-4 | 当該契約において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、Bが当該不適合を知った時から2年間とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 13 | H22-40-1 | Aは、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間を当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることができる。 | ◯ |

| 14 | H21-38-ウ | AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、当該不適合を担保すべき責任を負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 15 | H21-40-4 | Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、BがAに通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約をした。 | ◯ |

| 16 | H20-40-4 | Aは、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、引渡しの日から2年で、かつ、Bが当該不適合を発見した時から30日以内とする特約を定めることができる。 | × |

| 17 | H17-42-3 | AとBは、「宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間は、当該宅地の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。 | × |

| 18 | H15-41-4 | 当該物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について定める場合、「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり、当該期間は「引渡しの日から2年」となる。 | × |

| 19 | H14-41-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから半年」という特約は有効。 | × |

| 20 | H12-40-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、「不適合発見から1年」となる。 | ◯ |

| 21 | H11-33-3 | 契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負うが、Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」旨定めた場合、その定めは有効である。 | × |

| 22 | H10-36-4 | 損害賠償額を予定した場合、「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから1年」という特約は有効。 | × |

| 23 | H09-41-1 | 「売主が担保責任を負う期間は引渡しから2年間。買主は、契約を解除できないが、損害賠償を請求できる」旨の特約は無効。 | ◯ |

| 24 | H09-41-3 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は契約締結から2年。買主は、その期間内に瑕疵修補請求権も行使できる」という特約は有効。 | × |

| 25 | H09-41-4 | 「売主が担保責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、売主は、引渡しから2年間担保責任を負う。 | × |

| 26 | H08-48-2 | 「契約不適合担保責任責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は業者間取引では有効だが、業者以外を売主・業者を買主とする売買契約では無効。 | × |

| 27 | H07-43-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから2年」という特約をしたときでも、不適合発見から1年は担保責任を負う。 | × |

| 28 | H07-45-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、不適合発見から1年半」という特約は有効。 | ◯ |

| 29 | H06-43-1 | AB間の合意で、当該マンションが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について、Bがその不適合を知ったときから1年間と定めても、Aは、当該物件の引渡し後2年間は売主としての担保責任を負わなければならない。 | × |

4 正しい

損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が代金の10分の2を超えることは禁止されています(宅建業法38条1項)。本肢では、これらの合計が3割とされているので、このような定めは、違法です。

しかし、この場合であっても、損害賠償・違約金に関する定めの全てが無効となるわけではなく、2割を超える部分について無効になるに過ぎません(同条2項)。

したがって、本肢の特約は、「損害賠償金・違約金の合計が800万円」という内容になります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-3 | 販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。 | ◯ |

| 2 | R03-42-3 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 | × |

| 3 | R01-34-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 | × |

| 4 | H29-31-ウ | 【マンション(代金3,000万円)】 Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 5 | H28-28-エ | Aは、建築工事完了後のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。 | × |

| 6 | H27-36-ア | Aは、Bとの間における建物(代金2,400万円)の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。 | × |

| 7 | H25-38-イ | A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。 | ◯ |

| 8 | H24-38-イ | 【分譲マンション(代金3,000万円)】 A社は、Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。 | × |

| 9 | H23-37-3 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 10 | H22-39-2 | 当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を売買代金の2割とし、違約金の額を売買代金の1割とする定めは、これらを合算した額が売買代金の3割を超えていないことから有効である。 | × |

| 11 | H22-40-2 | 【宅地(代金2,000万円)】 Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を300万円とし、かつ、違約金を300万円とする特約をすることができる。 | × |

| 12 | H21-37-1 | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。 | × |

| 13 | H20-40-2 | Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる。 | × |

| 14 | H18-39-2 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。 | ◯ |

| 15 | H17-43-2 | 【マンション(販売価額3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 16 | H17-43-4 | 【マンション(販売価格3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。 | × |

| 17 | H15-38-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。 | × |

| 18 | H12-40-4 | 【土地付建物(代金5,000万円、手付金1,000万円)】 AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。 | × |

| 19 | H11-33-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 契約に「債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする」旨定めた場合、その定めは、当該合計額につき800万円を超える部分については、無効である。 | ◯ |

| 20 | H10-36-2 | 売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることはできない。 | ◯ |

| 21 | H08-46-3 | 【宅地(価格5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円とする」旨の特約をした場合でも、Aの実際に被った損害の額が予定額を超えることを証明できるときは、Aは、1,000万円を限度として、500万円を超える額の損害賠償を請求することができる。 | × |

| 22 | H08-46-4 | 【宅地(代金5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額をそれぞれ1,000万円とする」旨の特約をした場合でも、損害賠償と違約金を合計した額は、1,000万円となる。 | ◯ |

| 23 | H7-43-2 | 【宅地(価格5,000万円)】 Aは、「債務の不履行による契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とし、別に違約金を500万円とする」旨の特約をすることはできない。 | ◯ |

| 24 | H07-45-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBに対し、自ら売主として、売買代金を4,000万円とする宅地の売買契約を締結した。その契約において、「Bが売買代金の支払いを履行できなかったときは、Bは、Aに対する損害賠償金として、既に支払い済の手付金200万円を充当するほか、800万円を支払う」旨を特約した。 | × |

| 25 | H06-43-2 | 【マンション(代金5,000万円)】 AB間の合意で、違約金を2,000万円と定めても、Aは、1,000万円をこえる部分については、Bに対し請求することができない。 | ◯ |

| 26 | H05-43-2 | 【建物(代金6,000万円、手付金500万円)】 契約締結の際、ABの合意で、「当事者の一方が契約の履行に着手した後契約を解除するには、1,200万円の違約金を支払わなければならない」との特約を結んだ。 | ◯ |

| 27 | H04-44-4 | 【マンション(価格1億7,000万円)】 AB双方の債務不履行による契約解除に関し、違約金については2,500万円とし、別に損害賠償額の予定として1,000万円とすることとした。 | × |

| 28 | H01-48-3 | 【宅地(代金6,000万円)】 Aが宅地建物取引業者でない買主Bと、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を2,000万円とする特約をした場合、その特約は無効であり、損害賠償の額は予定しなかったことになる。 | × |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-27-1 | AB間で建物の売買契約を締結する場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額についての特約を、代金の額の10分の2を超えて定めた場合、当該特約は全体として無効となる。 | × |

| 2 | H27-36-ア | Aは、Bとの間における建物(代金2,400万円)の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。 | × |

| 3 | H24-38-イ | 【分譲マンション(代金3,000万円)】 A社は、Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。 | × |

| 4 | H19-41-2 | 売買契約の締結に際し、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める場合において、これらを合算した額が売買代金の2割を超える特約をしたときは、その特約はすべて無効となる。 | × |

| 5 | H17-43-4 | 【マンション(販売価額3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。 | × |

| 6 | H16-37-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において損害賠償の額を予定し、その予定額が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても有効である。 | × |

| 7 | H14-40-4 | Aは、Bの債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を契約条項に定めることができるが、これらの合計額が代金の額の2/10を超える場合は、Bに不利になるので全額無効である。 | × |

| 8 | H11-33-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 契約に「債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする」旨定めた場合、その定めは、当該合計額につき800万円を超える部分については、無効である。 | ◯ |

| 9 | H08-46-4 | 【宅地(代金5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額をそれぞれ1,000万円とする」旨の特約をした場合でも、損害賠償と違約金を合計した額は、1,000万円となる。 | ◯ |

| 10 | H06-43-2 | 【マンション(代金5,000万円)】 AB間の合意で、違約金を2,000万円と定めても、Aは、1,000万円をこえる部分については、Bに対し請求することができない。 | ◯ |

| 11 | H01-48-3 | 【宅地(代金6,000万円)】 Aが宅地建物取引業者でない買主Bと、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を2,000万円とする特約をした場合、その特約は無効であり、損害賠償の額は予定しなかったことになる。 | × |

ラストスパートに奮闘中です

肢の3番の解説について教えてください。

「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負う」という本肢の特約は、「引渡しから2年以内に通知すればよい」と定める場合よりも買主に不利である、

とありますが、不利ということに今ひとつピンときません。

つまり、前者「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負う」ケースの場合、仮に2年以内に通知していても、2年が過ぎてしまうと責任を負ってくれないわけだから、後者の「引渡しから2年以内に通知すればよい」より不利、という考え方であっていますか。

とも様

ラストスパートお疲れ様です。

ご質問の件、ともさんのご理解の通りです。

契約不適合担保責任についての特約のうち、宅建業法が、例外的に有効性を認めている特約は、契約不適合について買主が売主に通知するまでの期間を引渡しから2年以上とするものに限られます。

つまり、「買主が契約不適合を発見してから1年以内に売主に通知」という民法の通知期間に関するルールを

・知った時→引渡しの時

・1年以上→2年以上

と変更することしか認められていません。

逆に言うと、担保責任の消滅時効期間に関する特約は、認められていないのです。

これについては、以下の講義を見直しておきましょう。

上の表で整理してあります。

■宅建業法[16]契約不適合担保責任についての特約の制限

1.民法のルール

2.宅建業法のルール

これに対し、肢3は、「引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負う」というものです。

つまり、通知期間ではなく、消滅時効期間を短縮してしまっているのです。

これは、「引渡しから2年以内に通知すれば、消滅時効期間が来るまでの間、売主の担保責任を追及することができる。」という宅建業法が認めるルールよりも、買主にとって不利な特約です。

そのような特約をしても無効です。

特約が無効になった結果、民法の原則に戻ることになります。つまり、買主は、「契約不適合を発見してから1年以内に売主に通知」さえすれば、消滅時効期間が来るまで、売主の担保責任を追及することができます。

家坂先生

お世話になります。

本問の肢の2について質問いたします。

私は「BがAに相当の期間を定めて契約の履行を催告し、その期間内に履行がないときに限る」

という点について、「催告によらない解除」ができないので買主に不利な定めではないかと判断してしまいました。

上記について何が間違っているのでしょうか?

宅地建様

ご質問ありがとうございます。

回答が遅くなって申し訳ありません。

肢2の件ですが、令和2年施行の民法改正に合わせるために、オリジナルの出題をだいぶ修正しています。

この問題に限らず、過去問の内容を修正する際のテーマは、「最小限の修正にとどめる。」「オリジナル出題の意図を極力活かす。」ことにあります。

本問に関するオリジナルの出題の意図は、

「問題文の特約は、民法の規定と同内容である。→民法より買主に不利とは言えない。→特約は有効」

と考えさせる点にあります。

そのためのネタとして、私が導入したのが「解除に関する事前催告のルール」でした。

これに関して、宅地建さんのお考えは、

「『催告によらない解除』まで禁止しているので、民法よりも買主に不利ではないか。」

というものです。

確かにそのような考えかたもあり得ます。

しかし、私は、そこまで深く考えずに本肢を正しいと判断すべきだと考えています。

理由は、以下の通りです。

【理由1】原則・例外の思考方法

宅地建さんご指摘の通り、民法には、「催告による解除」と「催告によらない解除」という2つの解除が存在します。

これらの間には、「催告による解除」が原則であり、「催告によらない解除」はあくまで例外です。

このように「原則」と「例外」が存在する場合、「原則だけを考えるのか。」「例外まで考える必要があるのか。」というのは、色々な問題で悩まされるテーマです。

この悩みを防止するために、問題文で、「例外まで考えてください!」と誘導する場合もあります。

この問題でいえば、「BがAに催告をしない限り、契約の解除をすることは『一切』できない。」などとして、「催告によらない解除もあるから、『一切』はウソだ!」と判断させるのです。

しかし、本問について、末尾の「その定めは無効である。」を維持しようとすると、問題文中に「民法第542条による催告によらない解除が可能である場合を除いては」などの文言を入れることになり、他の選択肢と全く異質の見た目になってしまいます。バレバレの選択肢になってしまうわけです。

【理由2】他の選択肢との関係

原則・例外の思考方法で行き詰まったときに頼るのが「他の選択肢の正誤を考える。」という方法です。

この問題では、肢4が「正しい」記述であることは明らかです。

このことから逆算して、肢2については、「原則だけを考える」方法を使って、「誤り」と判断することになります。

以上が、この問題に法改正対応の修正を施した際の私の考えかたです。

分かりにくいものだったでしょうか。

より明確な修正方法がないか、あらためて考えてみようと思います。

ご指摘をいただき、ありがとうございました。

家坂先生

お世話になります。

度々申し訳ございません。

本問の肢の2について、

「Aが当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合を担保すべき責任を負う場合、Bは、損害賠償の請求をすることができるが、契約の解除ができるのは、BがAに相当の期間を定めて契約の履行を催告し、その期間内に履行がないときに限る」

「相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」

【本肢の特約と全く同内容です。】

上記が理解できず悩んでおります。

お手数ですが、もう少しだけわかりやすくご回答いただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

山岡様

説明が分かりにくかったでしょうか。申し訳ありません。

肢2を理解するためには、前提として、宅建業法と民法、両方の知識が必要です。

(1)宅建業法

宅建業法は、契約不適合担保責任に関し、「民法より不利な」特約を禁止しています。

例外は、契約不適合の通知期間を「引渡しから2年以上」とするものに限られます。

これについては、[Step.1]基本習得編で

■宅建業法[16]契約不適合担保責任についての特約の制限

2.宅建業法のルール

(1).特約

を確認してください。

(2)民法

履行遅滞の場合、契約を解除することができるのは、

・相当期間を定めて催告し、

・その期間内に履行がない場合

に限られます。

これについては、[Step.1]基本習得編で

■民法[23]契約の解除

2.解除の要件・手続

(1).催告による解除

を確認してください。

(3)本問肢2の検討

肢2の特約は、

というものです。

これは、(2)で説明した民法と全く同内容です。

したがって、「民法より不利な」特約ではありません。

(1)で説明した通り、宅建業法は、「民法より不利な」特約でなければ、その有効性を認めています。

それにもかかわらず、「その定めは無効」としているので、肢2は誤りです。

家坂先生

非常に具体的に分かりやすい回答を頂き本当に

ありがとうございます。

また、別問の(平成23年問42)案内所(個数問題)についても

受験テクニックをご教示頂きありがとうございます。

『これが正しいかどうか、だけを考えるのが試験のルールです。』

上記を念頭に10月まで頑張って取り組んでまいります。

ありごうとうざいました!

疑問が解消できて何よりです。

本試験まで頑張っていきましょう!