【宅建過去問】(平成21年問10)売買契約

![]()

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- A所有の甲土地にAが気付かなかった欠陥があり、その欠陥については、Bも欠陥であることに気付いておらず、かつ、気付かなかったことにつき過失がないような場合には、Aは担保責任を負う必要はない。

- BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。

- 甲土地がAの所有地ではなく、他人の所有地であった場合には、AB間の売買契約は無効である。

- A所有の甲土地に売買契約の内容に適合しない抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。

正解:4

1 誤り

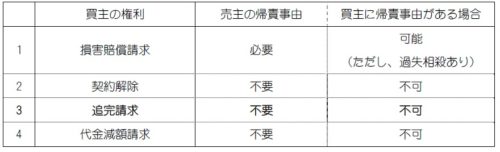

契約不適合担保責任は、売主が負う無過失責任です(民法562条、563条、564条)。

したがって、買主Bは、売主Aが欠陥に気付いていなかった場合でも、担保責任を追及することができます。

※売主に損害賠償を請求することができるのは、売主の帰責事由がある場合に限られます(民法415条)。

※買主の善意無過失という要件は、令和2年以降の民法では要求されていません。

※買主の善意無過失という要件は、令和2年以降の民法では要求されていません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

契約不適合担保責任:無過失責任(民法[24]3(1)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約を締結した。甲建物には、品質に関して契約の内容に適合しない箇所(本件不適合)があった。 | |||

| 1 | 21-10-1 | 本件不適合にAが気付いておらず、Bも不適合であることに気付かず、かつ、気付かなかったことにつき過失がないような場合には、Aは担保責任を負う必要はない。 | × |

| 2 | 14-09-1 | Bは、この不適合がAの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り、この不適合に基づき行使できる権利を主張できる。 | × |

2 誤り

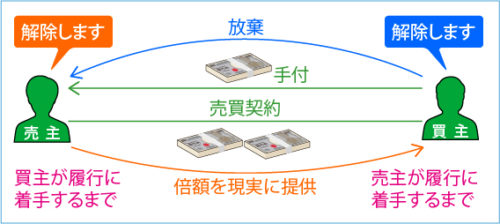

解約手付が交付されている場合、買主はその手付金を放棄し、売主はその倍額を現実に提供すれば、契約を解除することができます。ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、この方法による解除は不可能です(民法557条1項)。

以上より、売主Aが契約の履行に着手していない段階であれば、買主Bは、手付を放棄して売買契約を解除することができます。

B自らが履行に着手しているかどうかは、解除の可否に関係がありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

手付解除ができる期間・当事者(民法[24]2(2)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-04-1 | 売主Aと買主Bとの間で締結した売買契約に関し、BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。 | × |

| 2 | R02-09-1 | Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した。Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。 | × |

| 3 | 29-05-3 | Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。 | × |

| 4 | 21-10-2 | 売主が履行に着手していなくても、買主が履行に着手していれば、買主は契約を解除できない。 | × |

| 5 | 17-09-4 | 売主は、自らが履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、契約を解除できる。 | × |

| 6 | 16-04-2 | 売主が履行に着手した場合、買主が履行に着手したかどうかにかかわらず、売主は契約を解除できない。 | × |

| 7 | 12-07-2 | 買主が履行に着手した場合、売主が履行に着手していないときでも、買主は契約を解除できない。 | × |

| 8 | 06-06-2 | 買主は、売主が履行に着手するまでは、自らが履行に着手していても、契約を解除できる。 | ◯ |

| 9 | 04-07-3 | 買主は、自らが履行に着手していても、売主が履行に着手していなければ、契約を解除できる。 | ◯ |

3 誤り

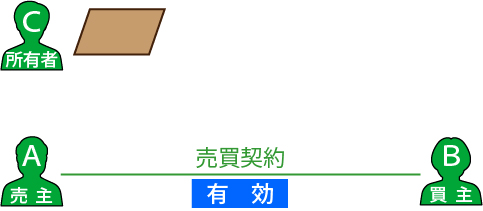

Cの所有物を、AがBに売却するようなケースを他人物売買といいます。民法は、このような契約も契約として有効と扱っています(同法561条)。

※この契約に基づき、Aは、Cから甲土地を取得し、これをBに移転する義務を負います(民法561条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

他人物売買:有効性(民法[24]1(3)①)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 29-02-2 | Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。 | × |

| 2 | 29-05-4 | Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。 | ◯ |

| 3 | 21-10-3 | 他人の所有物を目的物とした場合、売買契約は無効である。 | × |

| 4 | 13-01-1 | 共有者の一人が共有物全体を売却した場合、売買契約は有効である。 | ◯ |

| 5 | 11-10-1 | 所有者に売却意思がなくても、他人物の売買契約は有効に成立する。 | ◯ |

| 6 | 01-04-1 | 売買契約の目的物である土地が第三者の所有であって、当該第三者に譲渡の意思がないときは、契約は無効となる。 | × |

4 正しい

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、抵当不動産の第三取得者Bは、抵当権消滅請求の手続をすることができる(民法379条)。そして、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、代金の支払を拒むことが可能である(同法577条1項前段)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

買主による代金の支払の拒絶(民法[24]3なし)

代価弁済・抵当権消滅請求(民法[12]7(2)(3))

[共通の設定]

Bは、B所有の甲土地にAから借り入れた金員の担保として抵当権が設定され、その旨の登記がなされた。その後、Bは、第三者であるCに甲土地を売却した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 権利を失うおそれがある場合 | |||

| 1 | R03-07-4 | Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された。甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。 | ◯ |

| 2 | 01-04-3 | 売買契約の目的物である土地に権利を主張する者がいて、買主が買い受けた土地の所有権の一部を失うおそれがあるときは、買主は、売主が相当の担保を提供しない限り、その危険の限度に応じて代金の一部の支払いを拒むことができる。 | ◯ |

| 抵当権等の登記がある場合 | |||

| 1 | 21-10-4 | A所有の甲土地に売買契約の内容に適合しない抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。 | ◯ |

| 2 | 02-06-2 | Aは、売買契約の内容に適合しない抵当権が存在する場合は、その消滅を請求することができ、その手続きが終わるまで、Bに対し、代金の支払いを拒むことができる。 | ◯ |

[共通の設定]

Bは、B所有の甲土地にAから借り入れた金員の担保として抵当権が設定され、その旨の登記がなされた。その後、Bは、第三者であるCに甲土地を売却した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 代価弁済 | |||

| 1 | R04-04-1 | Bから甲土地を買い受けたCが、Aの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はCのために消滅する。 | ◯ |

| 2 | H27-06-3 | 抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する 。 | ◯ |

| 抵当権消滅請求 | |||

| 1 | R04-04-4 | X所有の甲土地にBのAに対する債務を担保するためにAの抵当権が設定され、その旨の登記がなされた。BがXから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Aに対して抵当権消滅請求をすることができる。 | × |

| 2 | H28-04-4 | Aの抵当権設定後、Bが第三者であるCに甲土地を売却した場合、CはAに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。 | ◯ |

| 3 | H27-06-2 | 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。 | × |

| 4 | H21-06-1 | 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。 | × |

| 5 | H21-06-2 | 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。 | × |

| 6 | H21-06-3 | 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。 | ◯ |

| 7 | H21-06-4 | 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。 | × |

| 8 | H21-10-4 | Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。A所有の甲土地に売買契約の内容に適合しない抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。 | ◯ |

| 9 | H02-06-2 | Aは、BからBの所有地を2,000万円で買い受けたが、当該土地には、CのDに対する1,000万円の債権を担保するため、Cの抵当権が設定され、その登記もされていた。Aは、売買契約の内容に適合しない抵当権が存在する場合は、その消滅を請求することができ、その手続きが終わるまで、Bに対し、代金の支払いを拒むことができる。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

民法ではと言う認識をすればよろしいのでしょうか

別の質問でも書きましたが、本問は民法の問題です。

宅建業法のことを考えると、混乱してしまいます。

注意しましょう。

他人物売買は、所有者との契約が無ければ有効とならないのではないのでしょうか?

民法では、他人物売買であっても売買契約として有効と扱います。

[Step.1]基本習得編で知識を確認しておきましょう。

■民法[24]売買契約

1.売買契約とは

(3).他人物売買

宅建業法まで考えれば、「売主が宅建業者で、買主が宅建業者以外」という場合には、原則として、他人物売買の契約を締結することができません。

これも[Step.1]基本習得編で確認してください。

■宅建業法[15]自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限

しかし、本問は、民法の問題。

宅建業法の知識を思い出すと、むしろ混乱するだけです。

注意しましょう。