【宅建過去問】(平成21年問11)借地借家法(借地)

現行の借地借家法の施行後に設定された借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

- 借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更新を請求したときに、建物がある場合は、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。

- 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

- 借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、当事者間でその期間を更新の日から10年と定めたときは、その定めは効力を生じず、更新後の存続期間は更新の日から20年となる。

正解:4

はじめに

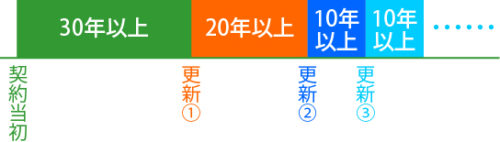

借地権の当初の存続期間は、最短でも30年です(借地借家法3条本文)。契約が更新された場合、最初の更新後は契約期間が最短20年、2回目の更新以降は最短10年となります(同法4条)。これが本問を解く大前提です。

1 誤り

借地権の当初の存続期間中に建物が滅失した場合であっても、借地権は、存続します。

借地権者は、借地権設定者の承諾の有無にかかわらず、建物を再築することができます。

借地権設定者のほうから、地上権消滅請求や賃貸借の解約の申入れをすることはできません。

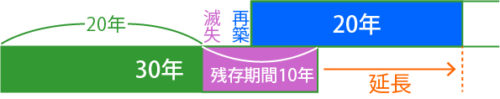

※建物の再築について借地権設定者の承諾があった場合、借地権は、承諾日又は築造日のいずれか早い日から20年間存続します(借地借家法7条1項本文)。

※建物の再築について借地権設定者の承諾があった場合、借地権は、承諾日又は築造日のいずれか早い日から20年間存続します(借地借家法7条1項本文)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-11-1 | 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。 | × |

| 2 | R04-11-2 | 転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。 | × |

| 3 | R04-11-3 | 借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。 | ◯ |

| 4 | H25-12-4 | 借地権の存続期間満了前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は築造日から当然に20年間存続する。 | × |

| 5 | H21-11-1 | 当初の存続期間内に建物が滅失し、借地権者が借地権設定者の承諾を得ずに残存期間を超えて存続すべき建物を築造→借地権設定者は解約の申入れが可能。 | × |

| 6 | H21-11-3 | 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。 | × |

| 7 | H10-11-1 | 当初の存続期間内に、借地権者が、借地権設定者に通知することなく、建物を取壊し残存期間を超えて存続すべき建物を築造→借地権設定者は契約の解除が可能。 | × |

| 8 | H04-10-1 | 木造建物の所有を目的とする借地契約において、期間満了前に借地権者が鉄筋コンクリート造りの建物を無断で増築した場合、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、増築のときから20年となる。 | × |

| 9 | H04-10-4 | 期間満了前に建物が火災により滅失し、借地権者が同等の建物を再築した場合、土地所有者が遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、建物滅失の日から20年となる。 | × |

| 10 | H03-12-1 | 借地権者は、家屋が火災により減失したときは、新築することができ、その建物が借地権の残存期間を超えて存続するものであっても、土地所有者は異議を述べることができない。 | × |

| 11 | H02-12-3 | 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当該建物が借地人の失火により滅失したときは、賃貸人は、解約の申入れをすることができる。 | × |

| 12 | H02-12-4 | 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に当該建物が滅失したときであっても、当該賃貸借は終了しない。 | ◯ |

2 誤り

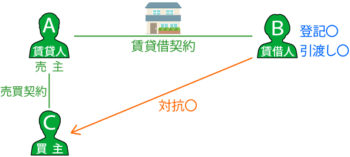

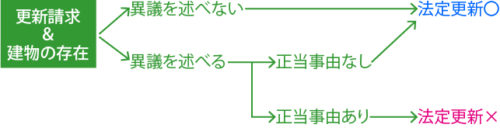

借地権者が契約の更新を請求してきた場合、借地権設定者がこれを拒むためには、まず、遅滞なく異議を述べることが必要です(借地借家法5条1項ただし書き)。しかし、借地権設定者は、正当事由がなければ、異議を述べることができません(同法6条)。つまり、法定更新を拒むためには、「遅滞なく異議を述べること」に加えて、「正当事由があること」も要求されるのです。

以上を逆からいうと、異議に正当事由があれば、契約の更新を阻むことも可能ということになります。

以上を逆からいうと、異議に正当事由があれば、契約の更新を阻むことも可能ということになります。

本肢は、「異議の理由にかかわりなく、…更新したものとみなされる」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-11-4 | 本件契約が借地権者の居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていない契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、借地権者が契約の更新を請求したとしても、借地権設定者が遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。 | ◯ |

| 2 | R03s-11-2 | 借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、借地権設定者は異議を述べることができない。 | × |

| 3 | H25-12-2 | 借地権の存続期間が満了する際、借地権者の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。 | × |

| 4 | H21-11-2 | 当初の存続期間満了時に、借地権者が更新請求し、建物がある場合は、借地権設定者が異議を述べたとしても、異議の理由にかかわらず、借地契約を更新したものとみなされる。 | × |

| 5 | H20-13-2 | 存続期間満了後に、借地権者が土地使用を継続した場合、契約更新とみなされることがある。 | ◯ |

| 6 | H19-13-3 | 存続期間が満了した場合でも、借地権者が、建物収去・土地明渡しを請求できない場合がある。 | ◯ |

| 7 | H10-11-2 | 存続期間満了時に借地権者が更新を請求し、借地権設定者が異議を述べたがその異議に正当事由がない場合、契約は更新され、その存続期間は30年である。 | × |

| 8 | H05-11-2 | 「期間満了の際、借地権者に対し相当の一定額の交付さえ行えば、借地権設定者は更新を拒絶できる」と特約してもその特約は、無効である。 | ◯ |

| 9 | H04-10-2 | 当初の存続期間内に、建物が滅失し再築しない場合、期間満了時に、借地権者が更新請求しても、借地権設定者が異議を述べたときは、契約は更新されない。 | ◯ |

| 10 | H04-10-3 | 存続期間満了後、借地権者が土地使用を継続しており、借地権設定者が異議を述べなければ、期間の定めのない借地権が設定されたとみなされる。 | × |

| 11 | H01-12-2 | 存続期間満了時に、借地権者が更新請求し、建物がある場合は、借地権設定者が異議を述べなければ、前の契約と同一条件で更新したものとみなされる。 | ◯ |

| 12 | H01-12-3 | 存続期間満了後、借地権者が土地使用を継続しており、建物がある場合は、借地権設定者が異議を述べなければ、前の契約と同一条件で更新したものとみなされる。 | ◯ |

3 誤り

(肢1参照。)

借地権の当初の存続期間中に建物が滅失した場合、借地権は存続します。借地権者が地上権放棄請求や賃貸借の解約の申入れをすることはできません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-11-1 | 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。 | × |

| 2 | R04-11-2 | 転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。 | × |

| 3 | R04-11-3 | 借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。 | ◯ |

| 4 | H25-12-4 | 借地権の存続期間満了前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は築造日から当然に20年間存続する。 | × |

| 5 | H21-11-1 | 当初の存続期間内に建物が滅失し、借地権者が借地権設定者の承諾を得ずに残存期間を超えて存続すべき建物を築造→借地権設定者は解約の申入れが可能。 | × |

| 6 | H21-11-3 | 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。 | × |

| 7 | H10-11-1 | 当初の存続期間内に、借地権者が、借地権設定者に通知することなく、建物を取壊し残存期間を超えて存続すべき建物を築造→借地権設定者は契約の解除が可能。 | × |

| 8 | H04-10-1 | 木造建物の所有を目的とする借地契約において、期間満了前に借地権者が鉄筋コンクリート造りの建物を無断で増築した場合、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、増築のときから20年となる。 | × |

| 9 | H04-10-4 | 期間満了前に建物が火災により滅失し、借地権者が同等の建物を再築した場合、土地所有者が遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、建物滅失の日から20年となる。 | × |

| 10 | H03-12-1 | 借地権者は、家屋が火災により減失したときは、新築することができ、その建物が借地権の残存期間を超えて存続するものであっても、土地所有者は異議を述べることができない。 | × |

| 11 | H02-12-3 | 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当該建物が借地人の失火により滅失したときは、賃貸人は、解約の申入れをすることができる。 | × |

| 12 | H02-12-4 | 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に当該建物が滅失したときであっても、当該賃貸借は終了しない。 | ◯ |

4 正しい

(「はじめに」参照。)

当初の存続期間が満了し、借地契約を更新する場合、その期間は20年以上であることが必要です(借地借家法4条)。これに反する特約で、借地権者に不利なものは無効とされます(同法9条)。

本肢では、第一回目の更新時に、更新後の契約期間を10年と定めています。しかし、この特約は、借地借家法の規定と比較して借地権者に不利なため無効です。したがって、契約期間は、原則通り、20年ということになります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-11-1 | 借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、その期間を更新の日から30年以下に定めることはできない。 | × |

| 2 | R02-11-4 | A所有の甲土地につき、Bとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約が締結された。AとBとが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。 | ◯ |

| 3 | H21-11-4 | 当初の存続期間が満了し契約更新する場合、契約期間を10年と定めたときは、その定めは無効で契約期間は20年となる。 | ◯ |

| 4 | H10-11-2 | 存続期間満了時に借地権者が更新を請求し、借地権設定者が異議を述べたがその異議に正当事由がない場合、契約は更新され、その存続期間は30年である。 | × |

| 5 | H04-10-3 | 存続期間満了後、借地権者が土地使用を継続しており、借地権設定者が異議を述べなければ、期間の定めのない借地権が設定されたとみなされる。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。