【宅建過去問】(平成21年問12)賃貸借と使用貸借

A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

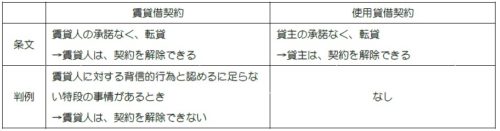

- BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、CがAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借契約を解除できる。

- 期間の定めがない場合、AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができるのに対し、返還時期の定めがない場合、AはCに対していつでも返還を請求できる。

- Aが甲建物をDに売却した場合、甲建物の引渡しを受けて甲建物で居住しているBはDに対して賃借権を主張することができるのに対し、Cは甲建物の引渡しを受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができない。

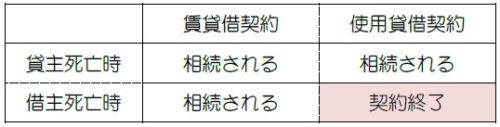

- Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず賃借権はBの相続人に相続されるのに対し、Cが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はCの相続人に相続されない。

正解:2

はじめに

AB間の賃貸借契約は、一時使用目的ではありません。したがって、借地借家法の適用を受けます(同法40条参照)。

一方、AC間の契約は、無償の使用貸借契約です。当然のことですが、借地借家法の適用はありません。民法の使用貸借に関する規定のみが適用されます。

1 正しい

■賃貸借契約

無断転貸があった場合でも、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人が賃貸借を解除することはできません(民法612条2項。最判昭28.09.25)。

■使用貸借契約

使用貸借について、貸主の解除権を制限するような判例は、存在しません。民法の規定通りに考えることになります(同法594条2項、3項)。

CがAに無断で甲建物を転貸した場合、Aは使用貸借契約を解除することができます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-06-2 | Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合について考える。Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸することはできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を適法に転貸することができる。 | ◯ |

| 2 | R04-08-2 | AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権である場合と②賃借権である場合について考える。CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。 | ◯ |

| 3 | R03s-09-2 | AがBに対してA所有の甲建物を①売却又は②賃貸した。①ではBはAの承諾を得ずにCに甲建物を賃貸することができ、②ではBはAの承諾を得なければ甲建物をCに転貸することはできない。 | ◯ |

| [共通の設定] A所有の甲建物につき、Bが賃貸借契約を締結している。 | |||

| 4 | R02s-12-2 | BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。 | ◯ |

| 5 | H27-09-2 | 賃貸人が転貸借について承諾を与えた場合には、賃貸人は、断転貸を理由としては賃貸借契約を解除することはできないが、賃借人と賃貸借契約を合意解除することは可能である。 | ◯ |

| 6 | H27-09-3 | 土地の賃借人が無断転貸した場合、賃貸人は、賃貸借契約を民法第612条第2項により解除できる場合とできない場合があり、土地の賃借人が賃料を支払わない場合にも、賃貸人において法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。 | ◯ |

| 7 | H25-11-1 | BがAに断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。 | × |

| 8 | H21-12-1 | BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できない。 | ◯ |

| 9 | H18-10-1 | AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。 | ◯ |

| 10 | H06-12-1 | AC間の転貸借がBの承諾を得ていない場合でも、その転貸借がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Bの解除権は発生しない。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-06-2 | Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合について考える。Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸することはできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を適法に転貸することができる。 | ◯ |

| [共通の設定] AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物について使用貸借契約を締結した。 | |||

| 2 | H21-12-1 | BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、CがAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借契約を解除できる。 | ◯ |

| 3 | H17-10-3 | Bは、Aの承諾がなければ、この建物の一部を、第三者に転貸して使用収益させることはできない。 | ◯ |

2 誤り

■賃貸借契約

建物の賃貸借について、賃貸人から解約の申入れをすることができるのは、正当事由がある場合に限られます(借地借家法28条)。

■使用貸借契約

使用貸借の場合、貸主からの解除に関しては、以下のルールがあります(民法598条1項、2項)。

本肢では、期間の定めがありません。しかし、「適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的」として、使用収益の目的を定めています。この場合、Aは、Cが使用・収益に足る期間を経過しない限り、返還を請求することができません。

本肢は、「いつでも返還を請求できる」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-12-2 | 建物の賃貸借契約において、賃貸人が賃借人に対し、解約を申し入れる場合、明渡しの条件として、一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、賃貸人の解約の申入れに正当事由があるとみなされる。 | × |

| 2 | H21-12-2 | 期間の定めがない場合、賃貸人は、正当事由があるときに限り、解約の申入れができる。 | ◯ |

| 3 | H10-12-2 | 正当事由の有無は、賃貸人・賃借人についての事情のみで決せられ、転借人の事情は考慮されない。 | × |

| 4 | H08-12-3 | 正当事由は、解約申入れ時に存在すれば、6月経過後に存在しなくても良い。 | × |

| 5 | H08-12-4 | 正当事由は、自己使用の必要性のほかに、金銭支払の申出も考慮される。 | ◯ |

| 6 | H01-13-3 | 正当の事由がなければ、更新を拒絶できない。 | ◯ |

[共通の設定]

AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物について使用貸借契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-06-3 | 使用貸借の期間を2年と定めた場合、Bは、期間内に解除する権利を留保していなくてもいつでも解除することができる。 | × |

| 1 | H21-12-2 | A所有の甲建物につき、Bが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として使用貸借契約を締結した。返還時期の定めがない場合、AはBに対していつでも返還を請求できる。 | × |

| 2 | H17-10-4 | Aは、災害により居住建物を失った友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。適当な家屋が現実に見つかる以前であっても、適当な家屋を見つけるのに必要と思われる客観的な期間を経過した場合は、AはBに対し、この建物の返還を請求することができる。 | ◯ |

| 3 | H09-08-2 | 2年の期間満了時において、Aの返還請求に正当事由がない場合には、Bは、従前と同一の条件で、さらに2年間当該建物を無償で借り受けることができる。 | × |

3 正しい

■賃貸借契約

賃借権を登記すれば、賃借人は、その後に不動産に関する物権を取得した者に対抗することができます(民法605条)。しかし、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、賃借権に対抗力が生じます(借地借家法31条1項)。

本肢のBは、甲建物の引渡しを受けています。したがって、Dに対して賃借権を主張することができます。

■使用貸借契約

使用貸借については、使用借権を新所有者に対抗する方法が存在しません。つまり、Cは、Dに対して使用借権を主張することはできません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-12-2 | Aは、B所有の甲建物につき、賃貸借契約をBと締結してその日に引渡しを受けた。本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できる。 | ◯ |

| 2 | R02-12-1 | AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた。AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。 | ◯ |

| 3 | H27-11-3 | [AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結]Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、Aと甲建物の賃貸借契約を締結していた場合、AがBに甲建物を引き渡しても、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができる。 | × |

| 4 | H27-12-1 | 賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。 | ◯ |

| 5 | H22-12-1 | 建物の引渡しを受けていれば、賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 6 | H21-12-3 | 引渡しを受けている場合、建物の賃借権は対抗可、使用借権は対抗不可。 | ◯ |

| 7 | H20-04-4 | 建物の引渡しを受けていれば、賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 8 | H19-14-4 | 登記も引渡しもない場合、定期建物賃借権は対抗不可、一時使用賃借権は対抗可能。 | × |

| 9 | H18-14-2 | 建物の引渡しを受けていれば、賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 10 | H12-12-1 | 賃貸人の承諾を得て転借人に占有させている場合、賃借人は賃借権を対抗不可。 | × |

| 11 | H02-13-1 | 引渡しを受けていないと、常に、賃借権を対抗不可。 | × |

| 12 | H01-13-1 | 建物の引渡しを受けていれば、建物所有権が移転しても、新所有者に賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物について使用貸借契約を締結した。 | |||

| 1 | 21-12-3 | Aが甲建物をCに売却した場合、Bは甲建物の引渡しを受けて甲建物に居住していてもCに対して使用借権を主張することができない。 | ◯ |

| 2 | 19-13-2 | Aが甲建物をCに売却した場合、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。 | ◯ |

| 3 | 17-10-2 | Aがこの建物をCに売却し、その旨の所有権移転登記を行った場合でも、Aによる売却の前にBがこの建物の引渡しを受けていたときは、Bは使用貸借契約をCに対抗できる。 | × |

| 4 | 09-08-1 | Aが、Bの借受け後に当該建物をCに譲渡し登記を移転した場合、Cは、Bの借受け時から2年間は、Bに対し当該建物の返還を請求することはできない。 | × |

4 正しい

■賃貸借契約

賃借権は、被相続人の財産権の一部として、相続の対象となります。

■使用貸借契約

使用借権は、借主の死亡によってその効力が失われます(民法599条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-03-イ | AがA所有の建物について賃借人Bとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Bに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。 | × |

| 2 | 27-03-1 | 借主が死亡した場合、賃貸借契約は終了しない。 | ◯ |

| 3 | 21-12-4 | 借主が死亡しても賃借権は相続される。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物について使用貸借契約を締結した。 | |||

| 1 | R03-03-エ | Bが死亡した場合、Bの相続人は、Aとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して甲建物を使用することができる。 | × |

| 2 | 27-03-1 | 借主が死亡した場合、賃貸借では契約は終了しないが、使用貸借では契約が終了する。 | ◯ |

| 3 | 21-12-4 | Bが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はBの相続人に相続されない。 | ◯ |

| 4 | 17-10-1 | Bが死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。 | ◯ |

| 5 | 13-06-2 | 使用貸借契約において、貸主又は借主が死亡した場合、使用貸借契約は効力を失う。 | × |

| 6 | 09-08-3 | 契約で定めた期間の満了前にBが死亡した場合には、Bの相続人は、残りの期間についても、当該建物を無償で借り受ける権利を主張することはできない。 | ◯ |

一時使用目的ではなくとなっているので借地借家法方に適用されるとおもうのですが、借地借家法は賃貸者の方も適用されるのですか?

隼汰様

御質問ありがとうございます。

AB間の契約は、建物の賃貸借契約であり、一時使用目的ではありません。

したがって、借地借家法の借家に関する規定が適用されます。

申し訳ありません。「賃貸者の方」の意味が分かりません。

お手数ですが、御説明願います。

返信ありがとうございます。聞題1の所では一時使用ではないので借地借家法の規定にはない、賃貸借契約の民法に沿ってる問題なのですが、借地借家法の規定の問題でも賃貸借契約の民法の所も使ってよいのでしょうか?

質問の御趣旨が分かりました。

「借地借家法と民法との適用関係を知りたい。」ということですね。

この2つの法律の間には、

(1)借地借家法が優先的に適用される。

(2)借地借家法に特別な規定がないときには、民法が適用される。

という関係があります。

(法律学の言葉でいうと、借地借家法が「特別法」、民法が「一般法」という関係です。)

隼汰さんは、

「借地借家法が適用される場合には、民法が適用されなくなる。」

と考えてらっしゃるようですが、これは誤解です。

本問の肢1で考えてみましょう。

借地借家法には、「無断譲渡・転貸」に関する特別な規定はありません。

したがって、民法の規定やこの規定に関する判例が適用されます。

ありがとうございます。理解することができました。また質問するかとがあるかも知れないのですが、お願いします。

本当にありがとうございます。

御返信ありがとうございました。

疑問が解消できたようで幸いです。

今後ともよろしくお願いします。