【宅建過去問】(平成22年問12)借地借家法(借家)

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

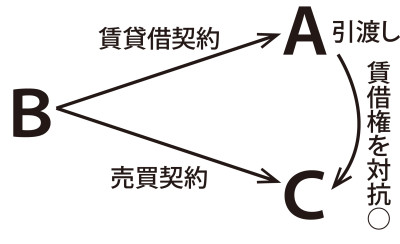

- 本件契約期間中にBが甲建物をCに売却した場合、Aは甲建物に賃借権の登記をしていなくても、Cに対して甲建物の賃借権があることを主張することができる。

- AがBとの間の信頼関係を破壊し、本件契約の継続を著しく困難にした場合であっても、Bが本件契約を解除するためには、民法第541条所定の催告が必要である。

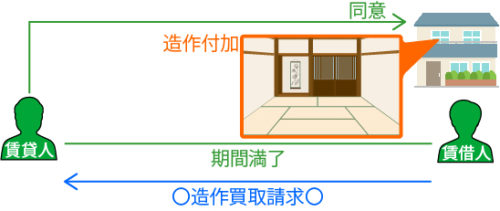

- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求権を排除する特約がない場合、Bの同意を得てAが甲建物に付加した造作については、期間満了で本件契約が終了するときに、Aは造作買取請求権を行使できる。

- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料の改定に関する特約がない場合、契約期間中に賃料が不相当になったと考えたA又はBは、賃料の増減額請求権を行使できる。

正解:2

設定の確認

1 正しい

賃借権を登記すれば、賃借人は、その後に不動産に関する物権を取得した者に対抗することができます(民法605条)。しかし、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、賃借権に対抗力が生じます(借地借家法31条1項)。

本肢のAはすでに甲建物の引渡しを受けていますから、賃借権は対抗要件を備えています。Aは、Cに対して、甲建物の賃借権を対抗することができます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-12-2 | Aは、B所有の甲建物につき、賃貸借契約をBと締結してその日に引渡しを受けた。本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できる。 | ◯ |

| 2 | R02-12-1 | AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた。AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。 | ◯ |

| 3 | H27-11-3 | [AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結]Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、Aと甲建物の賃貸借契約を締結していた場合、AがBに甲建物を引き渡しても、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができる。 | × |

| 4 | H27-12-1 | 賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。 | ◯ |

| 5 | H22-12-1 | 建物の引渡しを受けていれば、賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 6 | H21-12-3 | 引渡しを受けている場合、建物の賃借権は対抗可、使用借権は対抗不可。 | ◯ |

| 7 | H20-04-4 | 建物の引渡しを受けていれば、賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 8 | H19-14-4 | 登記も引渡しもない場合、定期建物賃借権は対抗不可、一時使用賃借権は対抗可能。 | × |

| 9 | H18-14-2 | 建物の引渡しを受けていれば、賃借権を対抗可能。 | ◯ |

| 10 | H12-12-1 | 賃貸人の承諾を得て転借人に占有させている場合、賃借人は賃借権を対抗不可。 | × |

| 11 | H02-13-1 | 引渡しを受けていないと、常に、賃借権を対抗不可。 | × |

| 12 | H01-13-1 | 建物の引渡しを受けていれば、建物所有権が移転しても、新所有者に賃借権を対抗可能。 | ◯ |

2 誤り

当事者に債務不履行がある場合でも、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときでなければ、相手方は、契約の解除をすることができません(民法541条)。これが解除に関する原則です。

しかし、賃貸借は当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約です。当事者の一方が信頼関係を裏切り、賃貸借関係の継続を著しく困難にする行為をした場合、もはや催告により、履行のチャンスを与える必要はありません。相手方は、民法541条所定の催告をすることなく、契約を将来に向って解除することができます(最判昭27.04.25)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] Bが、A所有の甲建物を買い受け、代金は3カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定がある。 | |||

| 1 | R03-07-3 | Bが引渡しを受けた甲建物に契約の内容に適合しない欠陥があることが判明したときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。 | × |

| 2 | R02-03-1 | 土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。 | ◯ |

| 3 | R02-03-2 | 債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。 | × |

| 4 | R02-03-3 | 債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。 | ◯ |

| 5 | 22-12-2 | 賃貸借契約において、借主が貸主との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を著しく困難にした場合であっても、貸主が契約解除するためには、催告が必要である。 | × |

| 6 | 18-08-2 | Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。 | ◯ |

| 7 | 10-08-1 | Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、代金支払いの提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。 | × |

| 8 | 08-09-1 | Bは、履行期前でも、Aに代金を提供して甲建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し、Aがこれに応じない場合、売買契約を解除することができる。 | × |

| 9 | 08-09-3 | Aが、Bの代金支払いの受領を拒否してはいないが、履行期になっても建物の所有権移転登記及び引渡しをしない場合、Bは、Aに催告するだけで売買契約を解除することができる。 | × |

| 10 | 05-07-1 | 支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わない場合、Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。 | ◯ |

| 11 | 05-07-2 | 支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わないため、AがBに対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いときでも、催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、Bの履行がないときは、Aは、改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。 | ◯ |

| 12 | 05-07-4 | 支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わないため、AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。 | × |

| 13 | 04-08-2 | 買主が支払期日に代金を支払わない場合、売主は、不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても、催告をすれば、当該契約を解除することができる。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] Bが、A所有の甲建物を買い受け、代金は3カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定がある。 | |||

| 1 | R03-07-3 | Bが引渡しを受けた甲建物に契約の内容に適合しない欠陥があることが判明したときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。 | × |

| 2 | R02-03-4 | 債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 3 | 22-12-2 | 賃貸借契約において、借主が貸主との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を著しく困難にした場合であっても、貸主が契約解除するためには、催告が必要である。 | × |

| 4 | 19-10-2 | 売買契約の目的物である建物が、売主の責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、売主の債務不履行によって無効となる。 | × |

| 5 | 10-08-3 | Bが代金を支払った後Aが引渡しをしないうちに、Aの過失で建物が焼失した場合、Bは、Aに対し契約を解除して、代金の返還、その利息の支払い、引渡し不能による損害賠償の各請求をすることができる。 | ◯ |

| 6 | 08-11-4 | 買主が代金の支払を終えたのに、物件の引渡しを請求しても売主が応じない場合、建物が地震で全壊したときは、買主は、契約を解除して代金返還を請求することができない。 | × |

| 7 | 01-09-3 | 建物の所有権移転登記後、引渡し前に、その建物がAの失火によって焼失した場合、その契約は失効する。 | × |

| 8 | 01-09-4 | 建物の所有権移転登記が完了し、引渡し期日が過ぎたのに、Aがその引渡しをしないでいたところ、その建物が類焼によって滅失した場合、Bは、契約を解除することができる。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-06-1 | Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約又は②使用貸借契約を締結した。Aは、甲土地をBに引き渡す前であれば、①では口頭での契約の場合に限り自由に解除できるのに対し、②では書面で契約を締結している場合も自由に解除できる。 | × |

| 2 | R03s-09-1 | AがBに対してA所有の甲建物を①売却又は②賃貸した。①と②の契約が解除された場合、①ではBは甲建物を使用収益した利益をAに償還する必要があるのに対し、②では将来に向かって解除の効力が生じるのでAは解除までの期間の賃料をBに返還する必要はない。 | ◯ |

| 3 | H22-12-2 | 賃貸借契約において、借主が貸主との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を著しく困難にした場合であっても、貸主が契約解除するためには、催告が必要である。 | × |

3 正しい

賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合、賃借人は、賃貸借が期間満了によって終了するときに、賃貸人に対し、その造作の買取りを請求することができます(借地借家法33条1項前段)。これが造作買取請求権です。

造作買取請求権に関する借地借家法の規定は、任意規定に過ぎません(同法37条)。したがって、特約で排除することができます。つまり、「造作買取請求権を行使することはできない、という特約」は、有効です。

※これは、普通建物賃貸借契約でも、定期建物賃貸借契約でも、同様です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-12-4 | 建物の賃借人Bが賃貸人Aの同意を得て建物に付加した造作がある場合であっても、本件契約終了時にAに対して借地借家法第33条の規定に基づく造作買取請求権を行使することはできない、という特約は無効である。 | × |

| 2 | H27-12-3 | 期間満了により賃貸借契約が終了する際に賃借人は造作買取請求をすることができない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。 | × |

| 3 | H24-12-1 | 普通建物賃貸借、定期建物賃貸借の双方において、特約で造作買取請求権の排除が可能。 | ◯ |

| 4 | H23-12-1 | 普通建物賃貸借、定期建物賃貸借の双方において、特約で造作買取請求権の排除が可能。 | ◯ |

| 5 | H22-12-3 | 定期建物賃貸借で、特約がなければ、造作買取請求権が発生。 | ◯ |

| 6 | H11-14-1 | 普通建物賃貸借において、特約で造作買取請求権の排除が可能。 | ◯ |

| 7 | H07-13-1 | 普通建物賃貸借において、特約で造作買取請求権の排除が可能。 | ◯ |

| 8 | H05-12-4 | 普通建物賃貸借において、造作買取請求権を排除する特約は無効。 | × |

4 正しい

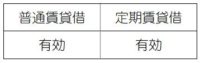

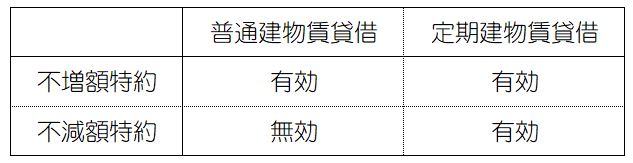

定期建物賃貸借契約において、当事者には、原則として、賃料増減請求権があります(借地借家法32条1項本文)。ただし、賃料増額請求をしない特約や、賃料減額請求をしない特約も有効です(同法38条9項)。

本肢では、「賃料の改定に関する特約がない」というのですから、原則通り、賃料の増減額請求が可能です。

※普通建物賃貸借契約の場合、不減額特約をすることはできません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 特約がない場合 | |||

| 1 | R05-12-4 | 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。 | × |

| 2 | R02-12-2 | AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた。本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、AはBに対し、賃料増額請求をすることができる。 | ◯ |

| 3 | H24-12-2 | 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借の双方につき、特約がなければ、賃料の増減額請求権が発生。 | ◯ |

| 4 | H22-12-4 | 定期建物賃貸借で、特約がなければ、賃料の増減額請求権が発生。 | ◯ |

| 5 | H16-14-1 | 普通建物賃貸借において、使用収益開始前には賃料減額請求は不可。 | ◯ |

| 6 | H16-14-2 | 転貸借契約を締結した場合、賃借人は、賃料の増減額請求権を行使できない。 | × |

| 7 | H13-13-3 | 普通建物賃貸借では、家賃が不相当に高額になった場合、借主は、契約条件にかかわらず減額請求が可能。 | ◯ |

| 8 | H09-12-1 | 家賃の増減について特約のない場合で、経済事情の変動により家賃が不相当に高額となったとき、賃借人は、賃貸人に対し将来に向かって家賃の減額を請求できる。 | ◯ |

| 特約がある場合 | |||

| 1 | R05-12-2 | 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。 | × |

| 2 | H27-12-2 | 賃貸借契約開始から3年間は賃料を増額しない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。 | × |

| 3 | H25-11-4 | 定期建物賃貸借において、賃料改定につき特約がある場合、賃借人は賃貸人に対して賃料の減額請求ができない。 | ◯ |

| 4 | H13-13-3 | 普通建物賃貸借では、家賃が不相当に高額になった場合、借主は、契約条件にかかわらず減額請求が可能。 | ◯ |

| 5 | H13-13-4 | 普通建物賃貸借では、「家賃を減額しない」という特約は無効。 | ◯ |

| 6 | H09-12-2 | 「家賃を増額しない」という特約があっても、増額請求が可能。 | × |

| 7 | H05-12-2 | 「家賃を増額しない」という特約は有効。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

普通建物賃貸借契約の場合について質問がございます

普通建物賃貸借契約の場合、賃料の改定に関する特約がない場合、契約期間中に賃料が不相当になったと考えたA又はBは、賃料の増、減額、請求権を行使できますか?

普通建物賃貸借で減額しない特約は無効ですが、この場合AもBもともに増額請求、減額請求できますか?

何度も申し訳ございません・・

R32SKYLINEGTR様

家坂です。

御質問ありがとうございます。

建物借賃の増減請求権については、以下の3段落に分けて考えると分かりやすいと思います。

【1】大原則(特約がない場合)

当事者は、借賃の増減請求権を持ちます(借地借家法32条1項本文)。

【2】例外①:不増額特約の有効性

【1】の例外として、「借賃を増額しない」という特約は、有効とされています(同項ただし書き)。これは、賃借人に有利だからでしょう。

逆に、「借賃を減額しない」という、賃借人に不利な特約は、無効です。このような特約があったとしても、賃借人は、これを無視して、借賃の減額を請求することができます。

【3】例外②:定期建物賃貸借の場合

定期建物賃貸借に関しては、この同法32条1項の適用が排除されています(同法38条7項)。

したがって、不増額特約・不減額特約の両方が有効ということになります。