【宅建過去問】(平成05年問21)建築基準法(建築確認)

建築基準法の確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、建築物を新築する際、建築士の設計及び工事監理に委ねれば、建築確認を要しない。

- 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し確認の申請をするときは、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。

- 鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積150㎡の住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。

- 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関が確認の申請について不適合の処分をした場合、当該建築主事を置く都道府県又は市区町村の長に対し、審査請求をすることができる。

正解:3

1 誤り

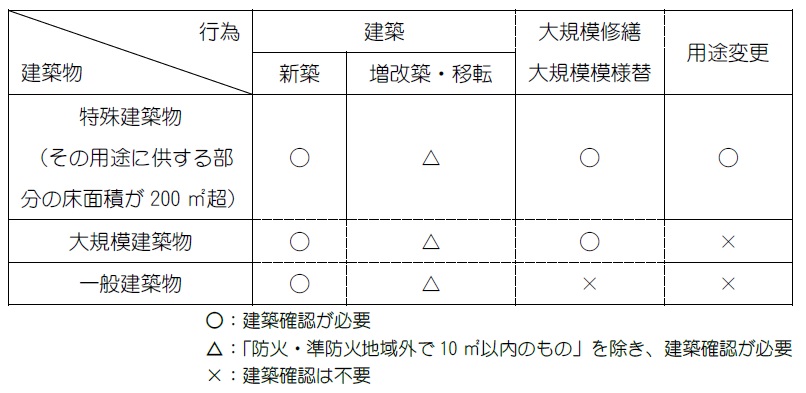

建築確認が必要になるのは、以下のケースです(建築基準法6条1項)。

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域であれば、「一般建築物」には該当しません。

しかし、「特殊建築物」や「大規模建築物」に該当する場合には、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条1項)。

「建築士の設計及び工事監理に委ね」たからといって、建築確認を省略することはできません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建築確認:都市計画区域・準都市計画区域外(建築基準法[09]2(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-17-2 | 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。 | × |

| 2 | H27-17-2 | 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。 | ◯ |

| 3 | H22-18-1 | 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 | × |

| 4 | H05-21-1 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、建築物を新築する際、建築士の設計及び工事監理に委ねれば、建築確認を要しない。 | × |

2 誤り

建築確認に先立って、周辺住民の同意を得なければならない、というような規定は存在しません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建築確認:手続(建築基準法[09]3(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H24-18-4 | 建築主事又は指定確認検査機関は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。 | × |

| 2 | H09-24-3 | 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し建築確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。 | × |

| 3 | H05-21-2 | 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し確認の申請をするときは、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。 | × |

3 正しい

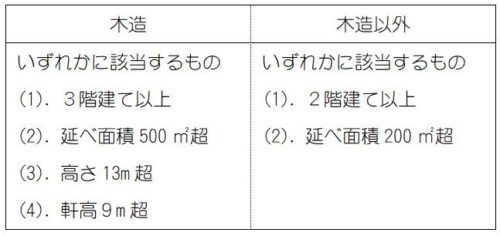

以下の要件に該当する建築物を「大規模建築物」いいます(同項2号・3号)。

本肢の建築物は、「鉄骨2階建て」ですから、「大規模建築物」に該当します。

その新築に当たっては、建築確認を受ける必要があります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建築確認(木造以外の建築物)(建築基準法[09]2(1))

建築確認:新築(建築基準法[09]2(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-17-2 | 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。 | × |

| 2 | R02-17-1 | 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。 | ◯ |

| 3 | H29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |

| 4 | H11-20-2 | 鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |

| 5 | H09-24-2 | 建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |

| 6 | H07-23-3 | 鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。 | × |

| 7 | H05-21-3 | 鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積150㎡の住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |

| 8 | H03-21-3 | 都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | ◯ |

| 9 | H03-21-4 | 鉄骨造2階建て、床面積100㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |

| 10 | H02-21-4 | 延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-17-4 | 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。 | ◯ |

| 2 | H29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |

| 3 | H10-20-1 | 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |

| 4 | H08-23-1 | [木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合]建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |

| 5 | H07-23-4 | 都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築主事の確認を受ける必要がある。 | ◯ |

| 6 | H05-21-3 | 鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積150㎡の住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |

| 7 | H04-21-1 | 木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |

| 8 | H03-21-1 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |

| 9 | H02-21-3 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |

4 誤り

建築主事又は指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該市町村又は都道府県の建築審査会に審査請求をすることができます(建築基準法94条1項)。

「都道府県又は市区町村の長に対し、審査請求をする」わけではありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

不服申立て(建築基準法[09]3(5))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H09-24-4 | 建築主は、建築主事が建築確認の申請について不適合の処分をした場合は、国土交通大臣に対し、審査請求を行うことができる。 | × |

| 2 | H05-21-4 | 建築主は、建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合、当該建築主事を置く都道府県又は市区町村の長に対し、審査請求をすることができる。 | × |

家坂先生、こんにちは。

いつも細かいところを質問して申し訳ございません。

建築確認が必要となるケースをまとめた表の中には、どういう区域外の区域であれば一般建築物に該当しないかに関する情報が一切ありません。

試験対策上は覚える必要はないという理解でよいでしょうか。

ある予備校が出版している教科書では、「都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定区域」以外の区域、という記述が入っていたので、覚えなければならないのではないかと心配になりました。

「一切ない」とおっしゃいますが、

「一般建築物」の定義については、[Step.1]基本習得編の講義の中で、しつこいくらいに説明しているつもりです。

【講義編】建築基準法[09]建築確認

2.建築確認が必要な行為

(1).建築物の種類

③一般建築物

の授業をしっかり確認してください。

当社では、「一般建築物」を「都市計画区域内・準都市計画区域内の建築物」と定義しています。

条文には、これ以外の区域も載っていますが、過去に一切の出題がないので無視しました。

「ある予備校」さんの考えかたが分からないので、何ともコメントのしようがありません。

「その予備校」さんに質問するほうが、速く適切な回答が得られると思います。

家坂先生、ご回答ありがとうございます。

そもそもの定義を忘れていました。

大変失礼いたしました。

建築確認の過去問、なかなか正答できるようになりません。

引き続き勉強します。