【宅建過去問】(平成10年問36)8つの規制

![]()

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 売買契約の締結に際し、AがBから預り金の名義をもって50万円を受領しようとする場合で、当該預り金が売買代金に充当されないものであるとき、Aは、国土交通省令で定める保全措置を講じなければならない。

- 売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることはできない。

- BがAの事務所で買受けの申込みをし、1週間後にBの自宅の近所の喫茶店で売買契約を締結した場合、Bは、当該契約を締結した日から8日以内であれば、宅地建物取引業法第37条の2の規定により契約を解除することができる。

- 売買契約でAの債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定した場合は、その宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべきAの責任に関し、BがAに通知すべき期間をその宅地の引渡しの日から1年となる特約をすることができる。

正解:2

1 誤り

「支払金又は預り金」の保全措置を講ずるかどうか、は任意であって、「講じなければならない」という局面は存在しない。

※宅建業法が規定しているのは、「支払金・預り金の保全措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要」を重要事項説明書(35条書面)に記載しなければならない、ということだけである(宅建業法35条1項11号)。

※この預り金が代売買代金に充当される場合であれば、「手付金等」に該当し、保全措置が必要になる場合がある。これを無視するため、本肢では「預り金が売買代金に充当されないものである」としている。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-37-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。 | × |

| 2 | H30-35-4 | 宅地建物取引業者間の宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。 | × |

| 3 | H27-32-1 | 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。 | × |

| 4 | H10-36-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した。売買契約の締結に際し、AがBから預り金の名義をもって50万円を受領しようとする場合で、当該預り金が売買代金に充当されないものであるとき、Aは、国土交通省令で定める保全措置を講じなければならない。 | × |

| 5 | H09-37-3 | 宅地建物取引業者が宅地を販売する場合、50万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要を法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。 | × |

| 6 | H03-45-1 | 取引の対象となる宅地又は建物に関し50万円の預り金を受領しようとする場合において、保証の措置等を講ずるかどうか、を重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |

2 正しい

損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が代金の10分の2を超えることは禁止されている(宅建業法38条1項)。

したがって、損害賠償額を代金の2割と予定した場合には、違約金を定めることができない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-3 | 販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。 | ◯ |

| 2 | R03-42-3 | 【土地付建物(代金3,200万円)】 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 | × |

| 3 | R01-34-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 | × |

| 4 | H29-31-ウ | 【マンション(代金3,000万円)】 Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 5 | H28-28-エ | Aは、建築工事完了後のマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。 | × |

| 6 | H27-36-ア | Aは、Bとの間における建物(代金2,400万円)の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。 | × |

| 7 | H25-38-イ | A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。 | ◯ |

| 8 | H24-38-イ | 【分譲マンション(代金3,000万円)】 A社は、Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。 | × |

| 9 | H23-37-3 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 10 | H22-39-2 | 当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を売買代金の2割とし、違約金の額を売買代金の1割とする定めは、これらを合算した額が売買代金の3割を超えていないことから有効である。 | × |

| 11 | H22-40-2 | 【宅地(代金2,000万円)】 Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を300万円とし、かつ、違約金を300万円とする特約をすることができる。 | × |

| 12 | H21-37-1 | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。 | × |

| 13 | H20-40-2 | Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる。 | × |

| 14 | H18-39-2 | 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。 | ◯ |

| 15 | H17-43-2 | 【マンション(販売価額3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。 | × |

| 16 | H17-43-4 | 【マンション(販売価格3,000万円)】 Aは、Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。 | × |

| 17 | H15-38-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。 | × |

| 18 | H12-40-4 | 【土地付建物(代金5,000万円、手付金1,000万円)】 AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。 | × |

| 19 | H11-33-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 契約に「債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする」旨定めた場合、その定めは、当該合計額につき800万円を超える部分については、無効である。 | ◯ |

| 20 | H10-36-2 | 売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることはできない。 | ◯ |

| 21 | H08-46-3 | 【宅地(価格5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円とする」旨の特約をした場合でも、Aの実際に被った損害の額が予定額を超えることを証明できるときは、Aは、1,000万円を限度として、500万円を超える額の損害賠償を請求することができる。 | × |

| 22 | H08-46-4 | 【宅地(代金5,000万円)】 「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額をそれぞれ1,000万円とする」旨の特約をした場合でも、損害賠償と違約金を合計した額は、1,000万円となる。 | ◯ |

| 23 | H7-43-2 | 【宅地(価格5,000万円)】 Aは、「債務の不履行による契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とし、別に違約金を500万円とする」旨の特約をすることはできない。 | ◯ |

| 24 | H07-45-4 | 【宅地(代金4,000万円)】 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBに対し、自ら売主として、売買代金を4,000万円とする宅地の売買契約を締結した。その契約において、「Bが売買代金の支払いを履行できなかったときは、Bは、Aに対する損害賠償金として、既に支払い済の手付金200万円を充当するほか、800万円を支払う」旨を特約した。 | × |

| 25 | H06-43-2 | 【マンション(代金5,000万円)】 AB間の合意で、違約金を2,000万円と定めても、Aは、1,000万円をこえる部分については、Bに対し請求することができない。 | ◯ |

| 26 | H05-43-2 | 【建物(代金6,000万円、手付金500万円)】 契約締結の際、ABの合意で、「当事者の一方が契約の履行に着手した後契約を解除するには、1,200万円の違約金を支払わなければならない」との特約を結んだ。 | ◯ |

| 27 | H04-44-4 | 【マンション(価格1億7,000万円)】 AB双方の債務不履行による契約解除に関し、違約金については2,500万円とし、別に損害賠償額の予定として1,000万円とすることとした。 | × |

| 28 | H01-48-3 | 【宅地(代金6,000万円)】 Aが宅地建物取引業者でない買主Bと、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を2,000万円とする特約をした場合、その特約は無効であり、損害賠償の額は予定しなかったことになる。 | × |

3 誤り

宅建業者の事務所で買受けの申込みをした以上、クーリング・オフの対象にはならない(宅建業法37条の2第1項)。

※「買受けの申込み」が事務所等で行われた以上、契約締結場所がどこであってもクーリング・オフは成立しない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 買主の自宅 | |||

| 1 | H30-37-ウ | Bは、この取引を媒介した宅地建物取引業者Cからの提案によりBの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 | × |

| 2 | H29-31-ア | Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。 | × |

| 3 | H19-41-4 | Bがホテルのロビーで買受けの申込みをし、3日後にBの自宅で売買契約を締結した場合、Bは、当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払っているときでも、当該売買契約の解除をすることができる。 | × |

| 4 | H14-45-1 | Bは、建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はできない。 | ◯ |

| 5 | H06-42-4 | Bは、Aの現地案内所(テント張り)で買受けの申込みをし、その翌日Aの申出によりBの自宅で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。 | × |

| 6 | H05-41-2 | AB間の売買契約の締結がBの自宅で行われても、その場所の指定がBの申出によるものであるときは、Bは、当該契約を解除することができない。 | ◯ |

| 買主の勤務先 | |||

| 1 | R04-38-3 | 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。 | × |

| 2 | H20-39-1 | 買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。 | × |

| 3 | H12-41-2 | Aが、電話によりBの勤務先で売買契約に関する説明をする旨を申し出て、Bの勤務先を訪問し、そこで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき解除することができない。 | × |

| 4 | H06-42-2 | Bは、Aの営業マンの申出により、Bの勤務先で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。 | × |

| 「事務所等」に該当しない場所-喫茶店 | |||

| 1 | R03s-43-4 | Bは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をBに交付しなかった。この場合、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。 | ◯ |

| 2 | R02s-39-2 | Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 3 | R02-40-ア | Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。 | × |

| 4 | R02-40-イ | Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。 | ◯ |

| 5 | R02-40-ウ | Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。 | ◯ |

| 6 | R02-40-エ | Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。 | × |

| 7 | R01-38-イ | Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 | ◯ |

| 8 | H30-37-イ | Bは、この取引を媒介した宅地建物取引業者Cの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Bの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 | ◯ |

| 9 | H27-34-3 | Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。 | ◯ |

| 10 | H26-38-1 | Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。 | × |

| 11 | H26-38-2 | Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。 | × |

| 12 | H25-34-1 | Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、Aは、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。 | × |

| 13 | H24-37-2 | Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 14 | H23-35-ウ | Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 15 | H22-38-3 | Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その3日後に到達した。この場合、Bは売買契約を解除することができない。 | × |

| 16 | H21-37-3 | Aは、喫茶店でBから宅地の買受けの申込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金の全部の支払を受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していないときは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。 | ◯ |

| 17 | H20-39-2 | 買主Bは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Bは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。 | × |

| 18 | H17-41-1 | BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅付近の喫茶店で売買契約を締結した場合は、Bは売買契約を解除することができない。 | ◯ |

| 19 | H15-39-2 | Bは、喫茶店で買受けの申込みをした際に、Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、その4日後にAの事務所で契約を締結した場合、契約締結日から起算して8日が経過するまでは契約の解除をすることができる。 | × |

| 20 | H14-45-2 | Bは、建物の物件の説明をAの事務所で受け、翌日、出張先から電話で買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はできない。 | × |

| 21 | H10-36-3 | BがAの事務所で買受けの申込みをし、1週間後にBの自宅の近所の喫茶店で売買契約を締結した場合、Bは、当該契約を締結した日から8日以内であれば、宅地建物取引業法第37条の2の規定により契約を解除することができる。 | × |

| 22 | H04-45-1 | Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約を喫茶店で締結した場合、Bは、「事務所等以外の場所で契約をしても、解除できない」旨の特約をすることを承諾していても当該契約を解除することができる。 | ◯ |

| 「事務所等」に該当しない場所-ホテルのロビー | |||

| 1 | H25-34-2 | Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。 | × |

| 2 | H24-37-3 | Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。 | × |

| 3 | H22-38-1 | Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。 | ◯ |

| 4 | H20-39-4 | 買主Bはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Bは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。 | ◯ |

| 5 | H19-41-4 | Bがホテルのロビーで買受けの申込みをし、3日後にBの自宅で売買契約を締結した場合、Bは、当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払っているときでも、当該売買契約の解除をすることができる。 | × |

| 6 | H17-41-3 | Bがホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合、既に当該土地付建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合でも、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明していないときは、Bは当該契約を解除することができる。 | × |

| 7 | H15-39-3 | Bは、ホテルのロビーで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に手付金を支払った。その3日後、Bから、クーリング・オフの書面が送付されてきた場合、Aは、契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺することができる。 | × |

| 8 | H14-45-1 | Bは、建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はできない。 | ◯ |

| 9 | H12-41-3 | Aが、一団の宅地の分譲について宣伝のみを行う現地案内所でBに契約に関する説明を行い、翌日Aの事務所等の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができる。 | ◯ |

| 「事務所等」に該当しない場所-レストラン | |||

| 1 | H24-37-4 | Bは、Aの事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてAからクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。 | × |

| 2 | H20-39-3 | 買主Bはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Bは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。 | × |

| 3 | H17-41-4 | Bがレストランにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。 | ◯ |

| 4 | H15-39-4 | Bは、自ら指定したレストランで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に代金の全部を支払った。その6日後、Bは、宅地の引渡しを受ける前にクーリング・オフの書面を送付したが、Aは、代金の全部が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。 | × |

| 「事務所等」に該当しない場所-その他 | |||

| 1 | H14-45-2 | Bは、建物の物件の説明をAの事務所で受け、翌日、出張先から電話で買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はできない。 | × |

| 2 | H06-42-1 | Bは、Bの申出により、Bの取引銀行の店舗内で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。 | × |

| 3 | H04-45-2 | Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約を知人宅で締結した場合、翌日Bが解約通知を契約書記載のAの住所に配達証明付内容証明郵便で発送すれば、転居先不明で戻ってきても、当該契約は、解除されたことになる。 | ◯ |

[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-43-4 | Bは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をBに交付しなかった。この場合、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。 | ◯ |

| 2 | R02-40-エ | Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。 | × |

| 3 | H30-37-イ | Bは、この取引を媒介した宅地建物取引業者Cの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Bの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 | ◯ |

| 4 | H24-37-4 | Bは、Aの事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてAからクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。 | × |

| 5 | H17-41-1 | BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅付近の喫茶店で売買契約を締結した場合は、Bは売買契約を解除することができない。 | ◯ |

| 6 | H17-41-2 | BがAの事務所において買受けの申込みをした場合は、売買契約を締結した場所がAの事務所であるか否かにかかわらず、Bは売買契約を解除することができない。 | ◯ |

| 7 | H14-45-1 | Bは、建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はできない。 | ◯ |

| 8 | H10-36-3 | BがAの事務所で買受けの申込みをし、1週間後にBの自宅の近所の喫茶店で売買契約を締結した場合、Bは、当該契約を締結した日から8日以内であれば、宅地建物取引業法第37条の2の規定により契約を解除することができる。 | × |

4 誤り

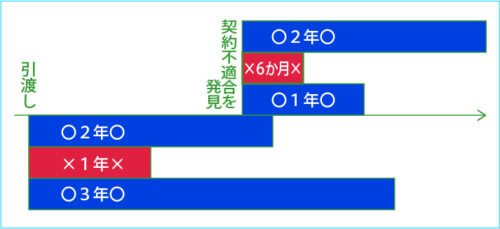

宅建業法は、宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約に関する契約不適合担保責任について、民法に比べて買主に不利となる特約を禁止している。唯一の例外は、売主の担保責任を追及するために不適合について買主が売主に通知するまでの期間を「引渡しの日から2年以上」と定める場合である(宅建業法40条1項)。これ以外の特約は、無効とされる(同条2項)。

したがって、「引渡しの時から1年間」という本肢の特約は無効である。

※このような無効な特約をした場合、契約不適合に関する通知期間は、民法の原則通り、「不適合を知った時から1年」となる(民法566条本文)。

※「損害賠償額の予定」をするかどうか、は結論と全く無関係。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-2 | Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。 | × |

| 2 | R02-42-1 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。 | × |

| 3 | R01-27-イ | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、当該不適合について買主が売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。 | × |

| 4 | H30-29-4 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を売却する売買契約を締結した。Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求をするために、Bは、目的物の引渡しの日から1年以内に当該不適合についてAに通知しなければならないものとする旨の特約を定めた。 | × |

| 5 | H29-27-ア | 売買契約において、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | × |

| 6 | H29-27-イ | 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由によって目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | ◯ |

| 7 | H27-34-2 | Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、Bが当該不適合についてAに通知すべき期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 8 | H27-39-4 | AがBとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを当該売買契約締結の日の1月後とし、当該宅地当が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間について、当該売買契約を締結した日から2年間とする特約を定めることができる。 | × |

| 9 | H26-31-ア | 本件契約の目的物である宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、その不適合についてBがAに通知しなければならない期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。 | × |

| 10 | H25-38-ア | A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。 | × |

| 11 | H24-39-3 | 当該建物が中古建物である場合、Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めることは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | ◯ |

| 12 | H23-37-4 | 当該契約において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、Bが当該不適合を知った時から2年間とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 13 | H22-40-1 | Aは、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間を当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることができる。 | ◯ |

| 14 | H21-38-ウ | AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、当該不適合を担保すべき責任を負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 15 | H21-40-4 | Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、BがAに通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約をした。 | ◯ |

| 16 | H20-40-4 | Aは、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、引渡しの日から2年で、かつ、Bが当該不適合を発見した時から30日以内とする特約を定めることができる。 | × |

| 17 | H17-42-3 | AとBは、「宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間は、当該宅地の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。 | × |

| 18 | H15-41-4 | 当該物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について定める場合、「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり、当該期間は「引渡しの日から2年」となる。 | × |

| 19 | H14-41-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから半年」という特約は有効。 | × |

| 20 | H12-40-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、「不適合発見から1年」となる。 | ◯ |

| 21 | H11-33-3 | 契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負うが、Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」旨定めた場合、その定めは有効である。 | × |

| 22 | H10-36-4 | 損害賠償額を予定した場合、「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから1年」という特約は有効。 | × |

| 23 | H09-41-1 | 「売主が担保責任を負う期間は引渡しから2年間。買主は、契約を解除できないが、損害賠償を請求できる」旨の特約は無効。 | ◯ |

| 24 | H09-41-3 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は契約締結から2年。買主は、その期間内に瑕疵修補請求権も行使できる」という特約は有効。 | × |

| 25 | H09-41-4 | 「売主が担保責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、売主は、引渡しから2年間担保責任を負う。 | × |

| 26 | H08-48-2 | 「契約不適合担保責任責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は業者間取引では有効だが、業者以外を売主・業者を買主とする売買契約では無効。 | × |

| 27 | H07-43-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから2年」という特約をしたときでも、不適合発見から1年は担保責任を負う。 | × |

| 28 | H07-45-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、不適合発見から1年半」という特約は有効。 | ◯ |

| 29 | H06-43-1 | AB間の合意で、当該マンションが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について、Bがその不適合を知ったときから1年間と定めても、Aは、当該物件の引渡し後2年間は売主としての担保責任を負わなければならない。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。