【宅建過去問】(平成20年問15)区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。

- 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。

- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。

- 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

正解:3

1 誤り

管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。

区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的事項を示して、集会の招集を請求することができます(同条3項本文)。ただし、この定数は、規約で減ずることが可能です(同項ただし書き)。

本肢は、「少なくとも毎年2回」とする点が誤っています。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

集会の招集(区分所有法[04]1(1)(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-13-2 | 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 | ◯ |

| 2 | H29-13-1 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。 | ◯ |

| 3 | H29-13-2 | 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。 | × |

| 4 | H21-13-1 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 | ◯ |

| 5 | H20-15-1 | 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。 | × |

| 6 | H13-15-4 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 | ◯ |

| 7 | H10-13-1 | 区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約によって減ずることができる。 | ◯ |

2 誤り

区分所有者全員の同意があれば、集会招集の手続を省略することができます(区分所有法36条)。

本肢は、「4分の3以上の多数の同意」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

招集手続の省略(区分所有法[04]1(4))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-13-2 | 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 | × |

| 2 | H29-13-4 | 集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。 | ◯ |

| 3 | H20-15-2 | 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。 | × |

| 4 | H13-15-4 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 | ◯ |

3 正しい

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます(区分所有法25条1項)。

集会の決議による場合、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(同法39条1項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

管理者の選任・解任(区分所有法[02]2(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-13-3 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |

| 2 | R02s-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。 | ◯ |

| 3 | H27-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。 | × |

| 4 | H22-13-4 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |

| 5 | H20-15-3 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。 | ◯ |

| 6 | H12-13-1 | 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |

4 誤り

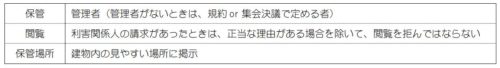

規約は、管理者が保管する必要があります(区分所有法33条1項本文)。管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければなりません(同項ただし書き)。

本肢は、「理事会又は集会の決議」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

規約の保管・閲覧(区分所有法[03]3)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 保管 | |||

| 1 | H20-15-4 | 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 | × |

| 2 | H19-15-1 | 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 | ◯ |

| 閲覧 | |||

| 1 | H30-13-2 | 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。 | ◯ |

| 2 | H26-13-4 | 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。 | ◯ |

| 3 | H23-13-1 | 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |

| 4 | H19-15-3 | 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |

| 保管場所 | |||

| 1 | R02s-13-1 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |

| 2 | H30-13-3 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |

| 3 | H19-15-4 | 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | × |

| 4 | H18-16-4 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

今晩は。

宅建以外の質問にご回答いただき、誠にありがとうございます。。

管理業務主任者について、この様に分かり易く丁寧なご回答を得らるサイトが中々無いもので、ついつい甘えてしまいました。

すいません・・・以後、気を付けます。

なるほど、ご指摘のように、集会を招集する場合と、集会での議決の場合が混同しておりました。(宅建では、集会での議決の場合のみの問題が、出題さていたようですので。)

おかげでスッキリいたしました。

管理業務主任者試験は宅建と重なる科目もあるのですが、なぜか勝手が違い、この様に迷ってしまう事も多々あります。

しかしながら、こちらで学んだ宅建の知識を生かし本年12月の試験に向け、がんばろうと思います。

さて、これにて寂しいですが、こちらのサイトから卒業になります。今まで本当にありがとうございました。

そして、こちらで勉強をされている方々の宅建合格を、心よりお祈り申し上げます。

(差し出がましいようですが、私のようなものでも、こちらのみを頼りにして合格できました。絶対、大丈夫です。)

最後に、先生からの合格祝いと激励に対し、重ねて感謝申し上げます。ありがとうございました。

あけましておめでとうございます。

お陰様で昨年39点で合格いたしました。その前年に29点で不合格でしたのでうれしい限りです。

参考書は買わずに、はぼ、こちらのサイトのみで勉強いたしました為、非常に感謝しております。有難うございました。

ただいま新たに管理業務主任者試験の勉強をしておりますが、平成22年の問31に

あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、無効とされるものはどれか。

肢3 区分所有者の6分の1以上で議決権の6分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、総会の招集を請求することができる。

上記の問題で、高層住宅管理業協会の発表では、肢3は有効であるとなっていますが、どうも納得がいきません。

区分所有法では「定数のみ,規約によって減ずることができる。議決権は減ずることができない。」と規定されており、本問題では、議決権も減じている様に思えて無効だと思うのですが・・・。

宅建試験外で質問すのは恐縮ですが、困っています。可能な限りで構いませんのでご回答よろしくお願い致します。

クレープ・ザ・ちゃんこ様

講師の家坂です。

明けましておめでとうございます。

そして、それ以上に、合格おめでとうございます。

このサイトがお役に立てたようで幸いです。

さて、御質問の件です。

このサイトは宅建対策のサイトですので、宅建以外については、原則としてお答えすることはできません。

今回は、合格祝いですし、また新年でもありますので、例外的にお答えしましょう。

御質問は、区分所有法の「集会の招集」(同法34条)に関するものです。

同条の3項本文では、以下のように定めています。

「区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」

さらに、同項但書は、次の通りです。

「ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」

この条文は、本文・但書とも、

「集会を招集するために必要となる区分所有者の人数(定数)」

を定めたものです。

つまり、

・【原則】区分所有者の1/5以上で、かつ、議決権の1/5以上を有する人数(定数)を集めれば、集会の招集権限が与えられる(本文)。

・【例外】その人数(定数)を規約で減ずることができる(但書)。

という規定です。

以上で分かるように、本文・但書とも、招集するために必要な「定数」について触れたもので、招集された集会での「議決権」には関係がありません。

そもそも「議決権」というのは、集会を招集した後、議事を決する際に問題になるものです(同法39条1項など)。集会を招集するかどうか、が問題になっている段階で、「議決権」は関係がありません。

繰り返しになりますが、「議決権の五分の一」という条文の表現は、定数を定めるための表現であり、集会での議決とは無関係なのです。クレープ・ザ・ちゃんこさんは、この辺で混乱しているのではないでしょうか。

最初にも書きましたが、このサイトでは、基本的に宅建関係の質問にしかお答えすることができません。

管理業務主任者試験についても、優れたサイトが存在すると思いますので、以降はそちらでお聞きいただけませんでしょうか。

管理業務主任者試験にも合格されることを、心よりお祈り申し上げます。

宅建での経験を活用して、頑張ってください。