■講義編■区分所有法[01]区分所有建物

区分所有建物というのは、一棟の建物に構造上区分された部分があって独立して住居・店舗・事務所・倉庫などに利用できる建物をいい、マンションがその典型例です。

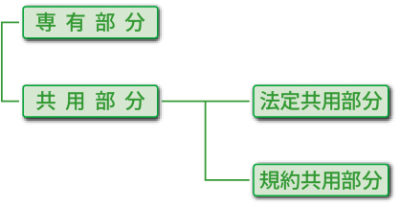

区分所有建物は、専有部分と共用部分に分かれます。共用部分はさらに、法定共用部分と規約共用部分に分かれます。

区分所有建物については、その敷地や敷地利用権についても、理解する必要があります。

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.1]基本習得編を受講 | 1,980円~ |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録 (「基本習得編&年度別過去問」レベル以上) | 2,390円/月~ |

| 学習資料 | 『図表集』 | 無料ダウンロード |

Contents

1.区分所有建物とは

(1).民法の共有(⇒民法[10])と区分所有法

(2).区分所有建物

一棟の建物に

構造上区分された部分があって

独立して住居・店舗・事務所・倉庫などに利用できる

(3).区分所有建物の構造

2.専有部分

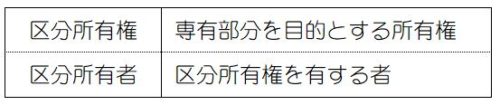

(1).専有部分とは

区分所有権の目的たる建物の部分

(2).用語の整理

3.共用部分

(1).法定共用部分・規約共用部分

①法定共用部分(構造上の共用部分)

専有部分以外の建物の部分

【例】エレベータ・廊下・階段

登記できない

②規約共用部分

専有部分となりうる部分を規約により共用部分としたもの

【例】集会室・管理人室

第三者への対抗要件→登記

★過去の出題例★

法定共用部分・規約共用部分(区分所有法[01]3(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H17-14-3 | 構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる。 | × |

| 2 | H11-15-1 | 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない。 | ◯ |

| 3 | H06-14-1 | 共有部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。 | × |

| 4 | H01-16-4 | 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分は、区分所有建物として登記をすることができない。 | ◯ |

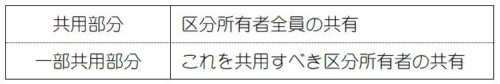

(2).一部共用部分

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分

(3).共用部分の共有関係

①原則

②例外

規約で別段の定め

【例】管理所有=管理者が共用部分を所有すること(⇒[02]2(4))

★過去の出題例★

共用部分の共有関係(区分所有法[01]3(2)(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-13-4 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。 | ◯ |

| 2 | R03s-13-3 | 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。 | ◯ |

| 3 | R02-13-4 | 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。 | ◯ |

| 4 | H25-13-4 | 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 | ◯ |

| 5 | H17-14-1 | 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。 | ◯ |

| 6 | H06-14-1 | 共有部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。 | × |

(4).共用部分の持分割合

①原則

専有部分の床面積の割合による

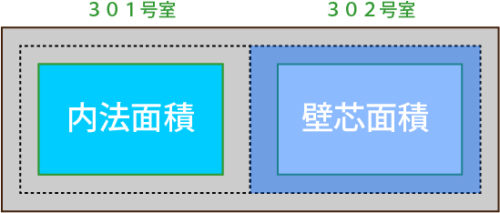

②床面積

壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)

×壁芯面積

③規約で別段の定め

可能

★過去の出題例★

共用部分の持分の割合(区分所有法[01]3(4))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 | × |

| 2 | H28-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |

| 3 | H23-13-2 | 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。 | ◯ |

| 4 | H04-16-1 | 共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |

| 5 | H01-14-1 | 共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合により、かつ、各専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 | × |

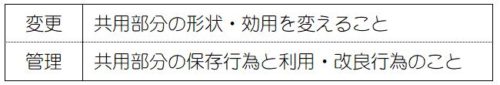

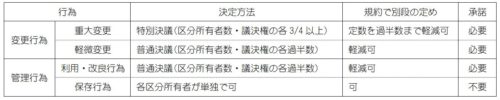

(5).共用部分の変更・管理

①変更・管理とは

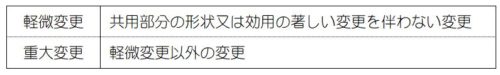

②軽微変更・重大変更

③変更・管理の決定

④専有部分の所有者の承諾

共用部分の変更行為(区分所有法[01]3(5))

共用部分の保存行為(区分所有法[01]3(5))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 重大変更 | |||

| 1 | R03-13-2 | 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。 | ◯ |

| 2 | R02-13-1 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。 | × |

| 3 | H24-13-2 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。 | × |

| 4 | H12-13-3 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | ◯ |

| 5 | H07-14-1 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることができる。 | × |

| 6 | H02-14-4 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決められるが、この区分所有者の定数は、規約の定めによっても減じることはできない。 | × |

| 軽微変更 | |||

| 1 | H10-13-2 | 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。 | ◯ |

| 特別の影響を受ける所有者の承諾 | |||

| 1 | H08-14-3 | 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-13-3 | 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。 | ◯ |

| 2 | R02-13-3 | 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。 | × |

| 3 | H24-13-1 | 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。 | ◯ |

| 4 | H09-13-1 | 共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。 | × |

| 5 | H07-14-3 | 共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。 | × |

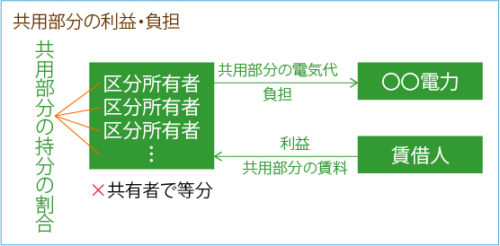

(6).共用部分の利益・負担

共用部分の利益・負担(区分所有法[01]3(6))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R02-13-2 | 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。 | × |

| 2 | H24-13-4 | 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。 | ◯ |

4.敷地

(1).建物の敷地

(2).敷地利用権

①敷地利用権とは

・専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利

・[例]所有権・借地権

②分離処分の禁止

(a).原則

専有部分と敷地利用権の分離処分×

(b).例外

規約で別段の定めがある場合

★過去の出題例★

分離処分の禁止(区分所有法[01]4(2)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03-13-3 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。 | ◯ |

| 2 | H22-13-3 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。 | × |

| 3 | H17-14-2 | 専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。 | ◯ |

| 4 | H06-14-2 | 敷地利用権が数人で有する所有権の場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して、処分することができる。 | × |

| 5 | H04-16-2 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者はその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないこととされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |

[Step.2]一問一答式実戦応用編講座

実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.2]実戦応用編を受講 | 1,980円~ |

| 2 | YouTubeメンバーシップ(「スリー・ステップ オールインワン」レベル)に登録 | 3,590円/月 |

| 学習資料 | 『一問一答式過去問集』 | 無料ダウンロード |

専有部分と敷地利用権は、原則として分離処分が禁止されいます。。

にもかかわらず、規約でこれを変更することができると解説されています。

分離処分を可能にする理由は、何ですか?

何のためにそのようなことをするのですか?

御質問ありがとうございます。

【結論】

宅建試験対策としては、この論点に関して「なぜ」「何のために」を覚える必要はありません。

(1)原則として、分離処分は禁止。

(2)例外的に、規約で別段の定めをすれば分離処分が可能。

という2点を押さえておけば十分です。

「★過去の出題例★」で分るように、この知識だけで全ての過去問を解くことができるからです。

【それでも気になるようなら】

(以下の話は、気にしないほうがいいと思います。難しかったり、ややこしければ、無視して構いません。上の(1)(2)だけをしっかり押さえてください。)

分離処分が必要な例として以下のものが挙げられます。

①甲土地という一筆の土地に2棟のマンション(A棟・B棟)を建築・分譲する予定がある。

②最初にA棟を建てて分譲する。

③次にB棟を建てて分譲する。

この場合、何の準備もなしに②の段階に進んでしまうと、③の段階で大変な問題が生じます。

甲土地については、A棟の区分所有者が敷地利用権を持っています。B棟の区分所有者は、甲土地を敷地として利用することができないのです。

これでは、困ってしまいます。この事態を防ぐためには、A棟の規約で、

「専有部分と敷地利用権を分離して処分できる。」

と定めておくことが考えられます。

この規約に基づいて、甲土地の共有持分を分譲業者の元に留保しておくわけです。③の段階で、この共有持分にB棟購入者の敷地利用権を設定します。

「3]規約の2で、「最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約を設定できる。」とされ、設定できる事項の3に「敷地利用権の分離処分ができる旨の定め」とあるので、当初の分譲業者が何かをするために「分離処分を可能にする」必要があるのではないか、と推測していましたが、具体例がわからず、質問させていただきました。大変よくわかりました。

(追伸) 要するに、「最初に建物の専有部分の全部を所有する者」だけが、規約に分離処分ができる旨を定めることができるのであって、集会決議で分離処分ができる旨の規約改正などはできない、ということですよね。

【結論】

「最初に建物の専有部分の全部を所有する者」だけが、規約に分離処分ができる旨を定めることができるのであって、集会決議で分離処分ができる旨の規約改正などはできない、ということですよね。

↑

そのような限定はありません。いずれの規約でも分離処分について定めることができます。

厳しい言いかたをしますが、T510さんはオリジナルの考えにハマってしまっています。また、残念ながら、その考察は、間違えています。

そろそろ深掘りを止めて、私の最初の回答にある【結論】に戻ったほうがいいでしょう。

宅建試験の受験には全く不必要な考察です。

【それでもどうしても気になるなら】

以前に上げた例を少し変えてみましょう。

①甲土地という一筆の土地に1棟のマンション(A棟)が建っている。

②駐車場として利用している場所を利用してもう1棟のマンション(B棟)を建てて分譲したい。

この場合にも、A棟の規約で分離処分について定める必要があります。

そうしないと、B棟購入者の敷地利用権が用意できないからです。

【条文でいうと】

宅建試験で「条文を見ろ」という言いかたはしたくありません。

受験生が条文自体を見る必要はないからです。

しかし、この場面では、条文そのものを見ていただくのが一番分かりやすいでしょう。

区分所有法の22条1項を御覧ください。

ここには、「規約に別段の定め」とあるだけです。

T510さんの考察のように、「最初に建物の専有部分の全部を所有する者が定める規約」と「集会の決議で定める場合」で、別々の扱いをする根拠がありません。

独自の理論にはまってしまったようです。

ご指摘いただいたように、今後は、深入りはしないよう気をつけることにいたします。

まずは宅建試験の出題範囲をしっかり押さえましょう。

気になる点については、本試験が終わった後で勉強すれば十分です。

必要があれば、参考書など紹介します。