【宅建過去問】(平成19年問13)物権の移転と対抗問題

Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されている乙建物があり、CがAから甲土地を購入した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

- Bが甲土地を自分の土地であると判断して乙建物を建築していた場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。

- BがAとの間で甲土地の使用貸借契約を締結していた場合には、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。

- BがAとの間で甲土地の借地契約を締結しており、甲土地購入後に借地権の存続期間が満了した場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。

- BがAとの間で期間を定めずに甲土地の借地契約を締結している場合には、Cは、いつでも正当事由とともに解約を申し入れて、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。

正解:4

肢1と肢3は、「できない場合がある」という変わった聞き方をしています。

つまり、「各種ケースを想定して自分で考えろ」という、冷たい問題です。大抵のルールには例外があるわけですから、

「肢1・3は正解にならない確率が高い」

と判断して、後回しにするのがセオリーでしょう。

(事実、この問題も肢4で割とカンタンに解決します。)実際に肢1・3を考える場合には、以下のように考えます。

「できない場合がある」ことを証明するには、できない事例を1つでも挙げればいい。

どんな例があるか、考えてみましょう。

1 正しい

Bは、甲土地が自分の土地であると判断している。しかし、実際にはAの所有地だったとすれば、甲土地は、「自己の所有と信じて占有している他人の土地」ということになる。このようなケースであっても、時効取得を認めるのが判例の考え方である(民法163条。最判昭52.03.31)。

- A→Cの売買契約

- Bによる時効取得

の順序だったとしよう。

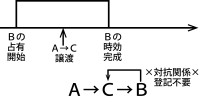

すると、Cはいわゆる「時効完成前の第三者」に該当することになる。

判例は、このようなケースにおけるCと、時効取得したBとの関係は対抗関係にはない、としている(最判昭41.11.22)。A→C→Bと順番に所有権が移転したと考えるのである。

以上の前提がみたされた場合には、Cは、Bに対して、建物収去・土地明渡しを請求することができない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H22-03-2 | 自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。 | ◯ |

| 2 | H19-13-1 | Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されている乙建物があり、CがAから甲土地を購入した。Bが甲土地を自分の土地であると判断して乙建物を建築していた場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 時効完成後の第三者 | |||

| 1 | R05-06-イ | A所有の甲土地についてBの取得時効が完成した後に、AがCに対して甲土地を売却しCが所有権移転登記を備え、Bが、Cの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 2 | R05-06-ウ | A所有の甲土地についてBの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままCがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Cの抵当権は消滅する。 | ◯ |

| 3 | H19-06-4 | 取得時効の完成により甲不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に甲不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。 | ◯ |

| 4 | H13-05-4 | AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転登記がなされた。BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したDがいる場合、Dがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Dの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。 | ◯ |

| 5 | H09-06-4 | Bが、A所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完成後に、Aがその土地をCに譲渡して登記を移転したとき、Bは、登記なしにCに対して時効による甲土地の取得を主張できる。 | × |

| 6 | H07-02-4 | Aの所有する土地についてBの取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合、Bは、Cに対して登記がなければ土地の所有権を主張できない。 | ◯ |

| 時効完成前の第三者 | |||

| 1 | R05-06-ア | AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 2 | R04-10-4 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。 | × |

| 3 | R03s-06-3 | 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。 | ◯ |

| 4 | R01-01-4 | Aは、Aが所有している甲土地をCに売却した。Cが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したBは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 5 | H27-04-3 | Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。 | ◯ |

| 6 | H24-06-1 | A所有の甲土地に甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。 | × |

| 7 | H22-04-3 | Bが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にAC間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Bは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 8 | H10-02-3 | CがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Cの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる。 | ◯ |

| 9 | H04-04-3 | Aの所有地についてBが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、AがCにその土地を売却し、所有権移転登記を完了してもBは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Cに対抗することができる。 | ◯ |

| 時効期間の起算点 | |||

| 1 | H22-03-3 | 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。 | ◯ |

2 正しい

使用貸借契約(地代を払わずに土地を利用する契約)は、そもそも借地借家法による保護の対象とはならない。したがって、Bが甲土地上の乙建物を登記したからといって、使用借権について、第三者に対する対抗力を備えていることにはならない(借地借家法10条参照)。

したがって、甲土地の利用権については、Bの使用借権よりも、新所有者であるCの所有権の方が優越する。Cは、Bに対し、建物収去・土地明渡しを請求することができる。

※使用借権は、賃借権と違って、登記することもできない(民法605条参照)。したがって、使用借権を第三者に対抗する方法は存在しない。

権利を対抗する方法

| 借地権(借地借家法) | 賃借権(民法) | 使用借権(民法) |

| 登記 土地上の建物の登記 |

登記 | なし |

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| [共通の設定] AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物について使用貸借契約を締結した。 | |||

| 1 | 21-12-3 | Aが甲建物をCに売却した場合、Bは甲建物の引渡しを受けて甲建物に居住していてもCに対して使用借権を主張することができない。 | ◯ |

| 2 | 19-13-2 | Aが甲建物をCに売却した場合、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。 | ◯ |

| 3 | 17-10-2 | Aがこの建物をCに売却し、その旨の所有権移転登記を行った場合でも、Aによる売却の前にBがこの建物の引渡しを受けていたときは、Bは使用貸借契約をCに対抗できる。 | × |

| 4 | 09-08-1 | Aが、Bの借受け後に当該建物をCに譲渡し登記を移転した場合、Cは、Bの借受け時から2年間は、Bに対し当該建物の返還を請求することはできない。 | × |

3 正しい

借地権者Bは借地である甲土地上に乙建物を所有し、B名義で登記を受けている。借地上の建物を自己名義で登記することは、借地権の対抗要件である(借地借家法10条)。したがって、Bは、この借地権をAだけでなく、Cに対しても対抗することができる。

以上から考えると、単に「存続期間が満了した」というだけでは、CがBに対して、建物収去・土地明渡しを請求できない場合があることが分かる。

更新について遅滞なく異議を述べなければならないし(同法5条1項)、さらに更新拒絶の要件である正当事由を備えている必要もある(同法6条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-11-4 | 本件契約が借地権者の居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていない契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、借地権者が契約の更新を請求したとしても、借地権設定者が遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。 | ◯ |

| 2 | R03s-11-2 | 借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、借地権設定者は異議を述べることができない。 | × |

| 3 | H25-12-2 | 借地権の存続期間が満了する際、借地権者の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。 | × |

| 4 | H21-11-2 | 当初の存続期間満了時に、借地権者が更新請求し、建物がある場合は、借地権設定者が異議を述べたとしても、異議の理由にかかわらず、借地契約を更新したものとみなされる。 | × |

| 5 | H20-13-2 | 存続期間満了後に、借地権者が土地使用を継続した場合、契約更新とみなされることがある。 | ◯ |

| 6 | H19-13-3 | 存続期間が満了した場合でも、借地権者が、建物収去・土地明渡しを請求できない場合がある。 | ◯ |

| 7 | H10-11-2 | 存続期間満了時に借地権者が更新を請求し、借地権設定者が異議を述べたがその異議に正当事由がない場合、契約は更新され、その存続期間は30年である。 | × |

| 8 | H05-11-2 | 「期間満了の際、借地権者に対し相当の一定額の交付さえ行えば、借地権設定者は更新を拒絶できる」と特約してもその特約は、無効である。 | ◯ |

| 9 | H04-10-2 | 当初の存続期間内に、建物が滅失し再築しない場合、期間満了時に、借地権者が更新請求しても、借地権設定者が異議を述べたときは、契約は更新されない。 | ◯ |

| 10 | H04-10-3 | 存続期間満了後、借地権者が土地使用を継続しており、借地権設定者が異議を述べなければ、期間の定めのない借地権が設定されたとみなされる。 | × |

| 11 | H01-12-2 | 存続期間満了時に、借地権者が更新請求し、建物がある場合は、借地権設定者が異議を述べなければ、前の契約と同一条件で更新したものとみなされる。 | ◯ |

| 12 | H01-12-3 | 存続期間満了後、借地権者が土地使用を継続しており、建物がある場合は、借地権設定者が異議を述べなければ、前の契約と同一条件で更新したものとみなされる。 | ◯ |

4 誤り

借地契約の締結にあたり、契約期間を定めなかった場合には、その期間は30年ということになる(借地借家法3条)。

また、借地権者Bは借地である甲土地上に乙建物を所有し、B名義で登記を受けており、この借地権をAだけでなく、Cに対しても対抗することができる(同法10条)。

以上から考えると、Cに正当事由があるだけで、いつでもBに対して解約を申し入れることができるわけがない。

まず、30年の契約期間の満了時でなければならないし、また、正当事由以外の更新拒絶の要件(土地を必要とする事情・財産上の給付など)も備えていなければ、更新を拒絶することは不可能である(同法6条。肢3の図)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R01-11-2 | 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①(期間50年)の期間は30年となり、ケース②(期間15年)の期間は15年となる。 | × |

| 2 | H30-11-2 | [AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する。]本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。 | ◯ |

| 3 | H30-11-3 | [AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する。]本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。 | × |

| 4 | H29-11-2 | 賃借権の存続期間を10年と定めた場合、賃貸借契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となる。 | ◯ |

| 5 | H26-11-1 | 存続期間40年と定めた場合、書面で契約を締結しなければ期間が30年となる。 | × |

| 6 | H26-11-3 | 期間を定めない契約を締結した場合、賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しない。 | ◯ |

| 7 | H20-13-1 | 建物所有目的の賃貸借契約において、賃貸借契約の期間の上限は50年である。 | × |

| 8 | H20-13-3 | 期間の定めがない場合、貸主は、契約開始から30年過ぎなければ、解約の申入れができない。 | ◯ |

| 9 | H19-13-4 | 期間の定めがない場合、貸主は、正当事由があればいつでも解約申入れできる。 | × |

| 10 | H18-13-1 | 小売業を行う目的で公正証書によらず賃貸借契約を締結した場合、存続期間35年という約定は有効である。 | ◯ |

| 11 | H07-12-1 | 期間の定めがない場合、堅固な建物については30年、非堅固な建物は20年となる。 | × |

| 12 | H05-11-1 | 存続期間を25年・35年のいずれと定めようと、契約期間は30年となる。 | × |

| 13 | H01-12-1 | 存続期間を10年と定めた場合、その約定はなかったものとみなされ、契約期間は20年となる。 | × |

家坂様

御多忙中、明解なご解答ありがとうございました。

借地借家法は、権利関係の中で得点源と言われているようですが、

いろいろな発想をしないとダメなんですね。

本番まであと少しですが、点数のびそうなところと、重要と思われるポイントのおさらいをしていこうと思います。

onestone様

この問題の場合、「できない場合がある」というヘンな出題が混乱の原因になっています。

細かいことにこだわらず、

・「借地権」とは何か?

・「借地権の対抗要件」として認められるのは何か?

という頻出ポイントをもう一度整理しておきましょう。

家坂様

いつも参考にさせていただいております。

「自己名義の建物(登記あり)が土地上にある場合には、借地権を対抗できる」という考えで、肢1は×としたのですが、

解説は、時効の考え方でした。

そこで質問ですが、

「借地権」が設定(借地契約を締結)されている場合には、

「自己名義の建物(登記あり)が土地上にある場合には、借地権を対抗できる。」

とできる。ということでしょうか?

肢1は、「借地契約を締結」が書いて無く、「自分の土地であると判断して」と書いてあるので

「自己名義の建物(登記あり)が土地上にある場合には、借地権を対抗できる」とは考えず、時効で考えるということですか?

的外れな質問でしたら大変申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

onestone様

ご質問ありがとうございます。

出だしのところで勘違いがあるようです。

(1).勘違いの原因

onestoneさんは、「借地権の対抗要件」について検討しています。

しかし、肢1では、そもそも「借地権」が成立していません。

そのため、「借地権の対抗要件」について考える必要もないわけです。

(2).借地権が成立しない理由

肢1を見ると、

「Bが甲土地を自分の土地であると判断して」

とあります。

そして、Bは、原則として、「自分の土地」を対象にして、借地権を設定することはできません。

なぜなら、「借地権」とは、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」だからです。

地上権にせよ、賃借権にせよ、対象になるのは、他人の所有物に限られます。

onestoneさんは、この後、「借地権の対抗要件」について検討しています。

しかし、そもそも「借地権」が成立していないのですから、「対抗要件」は問題になりません。

(3).この選択肢の解法

以上で見たように、肢1では、

「Bは甲土地の所有権も借地権も有していない」

という状況がスタートです。

そんな土地に乙建物を建築したのに、

「Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない」

などというケースがあるのでしょうか。

そこで思い付いたのが、「Bが甲土地を時効取得した場合」という例です。

この例が存在するので、肢1では、「Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある」ことが分かります。

つまり、正しい選択肢です。