【宅建過去問】(平成23年問21)土地区画整理法

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

- 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

- 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

- 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。

正解:1

1 誤り

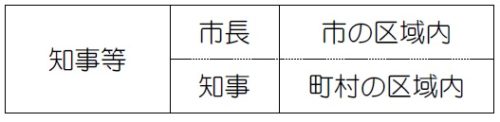

施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物その他の工作物の建築を行おうとする者は、知事等の許可を受けなければなりません(土地区画整理法76条1項)。

本肢は、「土地区画整理組合の許可」とする点が典型的なヒッカケ・パターンです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

建築行為等の制限(区画整理法[02]2(1)(2))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-20-1 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。 | × |

| 2 | R03-20-3 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。 | × |

| 3 | H30-21-2 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。 | × |

| 4 | H28-21-4 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。 | × |

| 5 | H23-21-1 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。 | × |

| 6 | H19-24-4 | 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日から当該組合が行う土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。 | × |

| 7 | H16-22-1 | 土地区画整理事業の施行地区内においては、土地区画整理法第76条の規定により、一定の建築行為等について、国土交通大臣又は都道府県知事等の許可を必要とする規制がなされるが、仮換地における当該建築行為等については、仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ、当該規制の対象外となっている。 | × |

| 8 | H09-22-1 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては、事業の完成による解散についての認可の公告の日までは、施行地区内における建築物の新築について都道府県知事等の許可を受けなければならない。 | × |

| 9 | H09-22-2 | 都道府県知事は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。 | × |

| 10 | H09-22-3 | 階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造建築物の改築については、都道府県知事は、必ず建築行為等の許可をしなければならない。 | × |

| 11 | H08-27-1 | 仮換地の指定を受けて、その使用収益をすることができる者が、当該仮換地上で行う建築物の新築については、都道府県知事等の許可が必要となる場合はない。 | × |

| 12 | H04-27-2 | 組合施行事業の施行地区内において、当該事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければ、行うことができない。 | × |

2 正しい

公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができます(土地区画整理法95条1項6号)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

特別の宅地に関する措置(区画整理法[03]1(1)③)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H23-21-2 | 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 | ◯ |

| 2 | H17-23-4 | 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 | ◯ |

3 正しい

土地区画整理事業の費用に充てるなどの目的で、一定の土地について換地を定めず、保留地とすることができます(土地区画整理法96条)。これを売却することで、事業費用を捻出するわけです。

本肢のような区画整理会社施行の区画整理事業の場合にも、もちろん、保留地を定めることが可能です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

保留地(区画整理法[03]1(3)①②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| ①保留地とは | |||

| 1 | H24-21-3 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 | ◯ |

| 2 | H23-21-3 | 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 | ◯ |

| 3 | H02-27-3 | 保留地を購入した者は、土地区画整理事業の施行者の承諾を得ることなく、当該保留地において建築物の新築を行うことができる。 | ◯ |

| ②保留地の定め | |||

| 1 | H25-20-3 | 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |

4 正しい

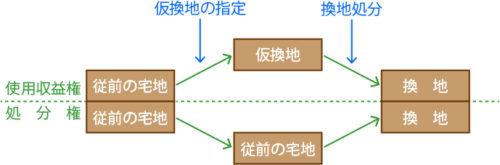

土地区画整理事業の施行者は、必要に応じて、仮換地を指定することができます(土地区画整理法98条1項)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

仮換地の指定(可否)(区画整理法[04]2(1))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H28-21-1 | 施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 | ◯ |

| 2 | H23-21-4 | 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 | ◯ |

| 3 | H21-21-1 | 土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 | ◯ |