【宅建過去問】(平成01年問03)行為能力・意思表示・解除

![]()

A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

- Aは、Bにだまされて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意無過失のCに対し対抗することができる。

- Aは、Bに土地を売ったとき未成年者で、かつ、法定代理人の同意を得ていなかったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意無過失のCに対し対抗することができない。

- Aは、Bが売買代金を支払わないので、その売買契約を解除した場合、そのことを悪意のCに対し対抗することができる。

- Aは、Bに強迫されて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意無過失のCに対し対抗することができる。

正解:4

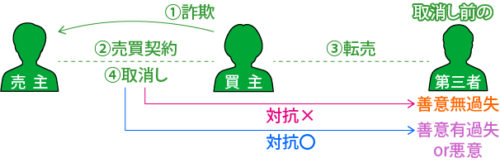

1 誤り

- 買主Bの詐欺によりAがBに売却

- BがCに転売・移転登記

- Aが詐欺を理由に取消し

というプロセスを経ており、Cは、詐欺による取消前の第三者にあたる。

詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない(民法96条3項)。

第三者Cが善意無過失である以上、A は、売買契約の取消しをCに対抗することができない。

第三者Cが善意無過失である以上、A は、売買契約の取消しをCに対抗することができない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

詐欺による取消し前の第三者(民法[02]5(3)①、民法[07]2(1)②))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

|

|---|---|---|---|

| 1 | R01-02-2 | [AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた。]AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。 | ◯ |

| 2 | 28-03-2 | 売主Aが買主Bの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。 | × |

| 3 | 14-01-4 | 買主が建物を、詐欺について善意無過失の第三者に転売して所有権移転登記を済ませても、売主は詐欺による取消しをして、第三者から建物の返還を求めることができる。 | × |

| 4 | 08-05-1 | 第三者が移転登記を受ける際に、売買契約が買主の詐欺に基づくものであることを知らず、かつ、知ることができなかった場合で、当該登記の後に売主により売主・買主間の売買契約が、取り消されたとき、第三者は、売主に対して土地の所有権を対抗できる。 | ◯ |

| 5 | 01-03-1 | A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している場合、Aが、Bにだまされて土地を売ったので、その売買契約を取り消したときは、そのことを善意無過失のCに対し対抗することができる。 | × |

2 誤り

未成年者が、法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができる(民法5条2項)。この取消しにについて、詐欺の場合の民法96条3項のような第三者保護規定は存在しない。したがって、Aは、契約の取消しを善意無過失の第三者Cに対しても主張することができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

未成年者(民法[01]2)

行為能力(民法[01]1(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-03-4 | 成年年齢は18歳であるため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。 | ◯ |

| 2 | R03-05-1 | 19歳の者は未成年であるので、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することはできない。 | × |

| 3 | R03-05-3 | 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。 | × |

| 4 | H28-02-1 | 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。 | × |

| 5 | H26-09-3 | 未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。 | × |

| 6 | H26-09-4 | 成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。 | ◯ |

| 7 | H25-02-2 | 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。 | × |

| 8 | H22-01-1 | 土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。 | × |

| 9 | H20-01-2 | 未成年者は、営業を許されているときであっても、その営業に関するか否かにかかわらず、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。 | × |

| 10 | H17-01-4 | 自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方Bが未成年者であり、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得ている場合、Bは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。 | × |

| 11 | H14-02-3 | 未成年者であっても、成年者を代理人とすれば、法定代理人の同意を得ることなく、土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。 | × |

| 12 | H11-01-1 | 満18歳に達した者は、成年とされる。 | ◯ |

| 13 | H01-03-2 | A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している。Aは、Bに土地を売ったとき未成年者で、かつ、法定代理人の同意を得ていなかったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意のCに対し対抗することができない。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H17-01-1 | 自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方である買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。 | × |

| 2 | H06-02-4 | Aは、「近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野(時価20万円)を、別荘地として 2,000万円で購入する契約を締結した。Aが被保佐人であり、保佐人Cの同意を得ずに当該契約を締結した場合、Cは当該契約の締結にはCの同意がないとして、その無効を主張することができる。 | × |

| 3 | H02-04-1 | A所有の土地が、AからB、Bから善意過失のCへと売り渡され、移転登記もなされている。Aが成年被後見人の場合、Aは、契約の際完全な意思能力を有していてもAB間の契約を取り消し、Cに対して所有権を主張することができる。 | ◯ |

| 4 | H01-03-2 | A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している。Aは、Bに土地を売ったとき未成年者で、かつ、法定代理人の同意を得ていなかったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意のCに対し対抗することができない。 | × |

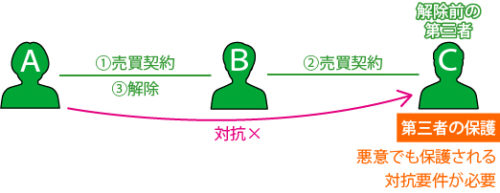

3 誤り

- AがBに売却・移転登記

- BがCに転売・移転登記

- Aが売買契約を解除

というプロセスを経ており、Cは、解除前の第三者にあたる。

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負うが、第三者の権利を害することはできない(民法545条1項)。

この場合、第三者Cは、解除原因について悪意であっても構わないが、対抗要件を備えておく必要がある(最判昭33.06.14)。

本肢でいえば、Cは、解除原因について悪意ではあるが、土地の移転登記を備えている。したがって、Aは、契約の解除をCに対抗することができない。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

対抗問題:解除前の第三者(民法[07]2(3)②)

解除:解除前の第三者(民法[23]4(3)②)

解除:解除前の第三者(民法[23]4(3)②)

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 21-08-1 | 解除前の第三者が登記を備えている場合、その第三者が悪意であっても、売主は所有権を主張できない。 | ◯ |

| 2 | 16-09-1 | 建物の買主がその債権者と抵当権設定契約を締結し登記をした後で、売主が売買契約を解除しても、売主は抵当権の消滅を主張できない。 | ◯ |

| 3 | 16-09-2 | 建物の買主がその建物を賃貸し引渡しを終えた後で、売主が売買契約を解除した場合、売主は賃借権の消滅を主張できる。 | × |

| 4 | 16-09-3 | 建物の買主がその債権者と抵当権設定契約を締結したが、登記をする前に、売主が売買契約を解除した場合、抵当権設定契約は無効となる。 | × |

| 5 | 14-08-4 | 買主が土地を転売した後、売買契約を解除しても、未登記の第三者の土地を取得する権利を害することはできない。 | × |

| 6 | 13-05-2 | 買主が土地を転売した後、売買契約を解除した場合、登記を受けた第三者は、所有権を売主に対抗できる。 | ◯ |

| 7 | 08-05-3 | 解除前の第三者が登記を備えていても、その第三者が解除原因につき悪意であった場合には、売主に対し所有権を対抗できない。 | × |

| 8 | 03-04-2 | 解除前の第三者が登記を備えていても、売主は第三者に対し所有権を対抗できる。 | × |

| 9 | 01-03-3 | 売主が買主の債務不履行を理由に売買契約を解除した場合、売主は、その解除を、解除前に転売を受け、解除原因について悪意ではあるが、所有権の移転登記を備えている第三者に対抗することができる。 | × |

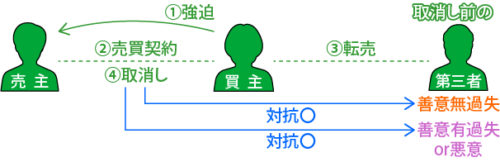

4 正しい

- 買主Bの強迫によりAがBに売却

- BがCに転売・移転登記

- Aが強迫を理由に取消し

というプロセスを経ており、Cは、強迫による取消前の第三者にあたる。

この場合、売主は、契約の取消しを第三者の善意悪意を問わず対抗することができる(民法96条3項の反対解釈)。

言い換えれば、Aは、売買契約の取消しを善意無過失のCに対し対抗することができる。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

強迫の効果(民法[02]6(2)(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 当事者間の効果 | |||

| 1 | H29-02-4 | AがBに甲土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、甲土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。 | ◯ |

| 第三者に対する効果 |

|||

| [共通の前提] AがBにAの所有する甲土地を売却した。Bは、甲土地をCに売却した。 |

|||

| 1 | H23-01-4 | BがCに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、CがBによる強迫につき知らず、かつ、知ることができなかったときであっても、AはCから甲土地を取り戻すことができる。 | ◯ |

| 2 | H22-04-2 | 甲土地はAからB、BからCと売却されており、AB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BC間の売買契約締結の時期にかかわらず、Aは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。 | × |

| 3 | H20-02-4 | CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、CがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをCに対して主張できる。 | × |

| 4 | H10-07-2 | AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意無過失のDには対抗できない。 | × |

| 5 | H03-02-全 | Cが、Bからその土地を購入した後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合、Cは、Aによる土地の明渡しの請求を拒むことができない。 | ◯ |

| 6 | H01-03-4 | Aは、Bに強迫されて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのことをBからその取消し前に当該土地を買い受けた善意無過失のCに対し対抗することができる。 | ◯ |