【宅建過去問】(平成24年問12)借地借家法(借家)

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

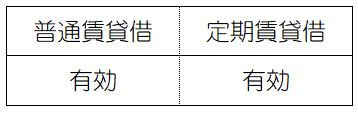

- 本件普通建物賃貸借契約でも、本件定期建物賃貸借契約でも、賃借人が造作買取請求権を行使できない旨の特約は、有効である。

- 本件普通建物賃貸借契約でも、本件定期建物賃貸借契約でも、賃料の改定についての特約が定められていない場合であって経済事情の変動により賃料が不相当になったときには、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求することができる。

- 本件普通建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付しても当該特約は無効であるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付さえしておけば当該特約は有効となる。

- 本件普通建物賃貸借契約では、中途解約できる旨の留保がなければ賃借人は2年間は当該建物を借りる義務があるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、一定の要件を満たすのであれば、中途解約できる旨の留保がなくても賃借人は期間の途中で解約を申し入れることができる。

正解:3

設定の確認

1 正しい

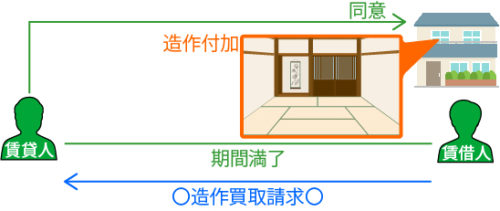

賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合、賃借人は、賃貸借が期間満了によって終了するときに、賃貸人に対し、その造作の買取りを請求することができます(借地借家法33条1項前段)。これが造作買取請求権です。

造作買取請求権に関する借地借家法の規定は、任意規定に過ぎません(同法37条)。したがって、特約で排除することができます。

これは、普通建物賃貸借契約でも、定期建物賃貸借契約でも、同様です。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-12-4 | 建物の賃借人Bが賃貸人Aの同意を得て建物に付加した造作がある場合であっても、本件契約終了時にAに対して借地借家法第33条の規定に基づく造作買取請求権を行使することはできない、という特約は無効である。 | × |

| 2 | H27-12-3 | 期間満了により賃貸借契約が終了する際に賃借人は造作買取請求をすることができない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。 | × |

| 3 | H24-12-1 | 普通建物賃貸借、定期建物賃貸借の双方において、特約で造作買取請求権の排除が可能。 | ◯ |

| 4 | H23-12-1 | 普通建物賃貸借、定期建物賃貸借の双方において、特約で造作買取請求権の排除が可能。 | ◯ |

| 5 | H22-12-3 | 定期建物賃貸借で、特約がなければ、造作買取請求権が発生。 | ◯ |

| 6 | H11-14-1 | 普通建物賃貸借において、特約で造作買取請求権の排除が可能。 | ◯ |

| 7 | H07-13-1 | 普通建物賃貸借において、特約で造作買取請求権の排除が可能。 | ◯ |

| 8 | H05-12-4 | 普通建物賃貸借において、造作買取請求権を排除する特約は無効。 | × |

2 正しい

■普通建物賃貸借契約

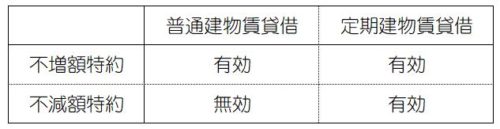

当事者には、原則として、借賃増減請求権があります(借地借家法32条1項本文)。ただし、「借賃を増額しない」という特約は可能です(同項ただし書き)。

本肢では、「特約が定められていない」というのですから、当事者は、借賃の増減を請求することができます。

※「借賃を減額しない」という特約は認められません。

■定期建物賃貸借契約

当事者には、原則として、借賃増減請求権があります(借地借家法32条1項本文)。ただし、借賃増額請求をしない特約(同項ただし書き)や、借賃減額請求をしない特約も有効です(同法38条7項)。

本肢では、「特約が定められていない」というのですから、当事者は賃料の増減を請求することができます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 特約がない場合 | |||

| 1 | R05-12-4 | 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。 | × |

| 2 | R02-12-2 | AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた。本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、AはBに対し、賃料増額請求をすることができる。 | ◯ |

| 3 | H24-12-2 | 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借の双方につき、特約がなければ、賃料の増減額請求権が発生。 | ◯ |

| 4 | H22-12-4 | 定期建物賃貸借で、特約がなければ、賃料の増減額請求権が発生。 | ◯ |

| 5 | H16-14-1 | 普通建物賃貸借において、使用収益開始前には賃料減額請求は不可。 | ◯ |

| 6 | H16-14-2 | 転貸借契約を締結した場合、賃借人は、賃料の増減額請求権を行使できない。 | × |

| 7 | H13-13-3 | 普通建物賃貸借では、家賃が不相当に高額になった場合、借主は、契約条件にかかわらず減額請求が可能。 | ◯ |

| 8 | H09-12-1 | 家賃の増減について特約のない場合で、経済事情の変動により家賃が不相当に高額となったとき、賃借人は、賃貸人に対し将来に向かって家賃の減額を請求できる。 | ◯ |

| 特約がある場合 | |||

| 1 | R05-12-2 | 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。 | × |

| 2 | H27-12-2 | 賃貸借契約開始から3年間は賃料を増額しない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。 | × |

| 3 | H25-11-4 | 定期建物賃貸借において、賃料改定につき特約がある場合、賃借人は賃貸人に対して賃料の減額請求ができない。 | ◯ |

| 4 | H13-13-3 | 普通建物賃貸借では、家賃が不相当に高額になった場合、借主は、契約条件にかかわらず減額請求が可能。 | ◯ |

| 5 | H13-13-4 | 普通建物賃貸借では、「家賃を減額しない」という特約は無効。 | ◯ |

| 6 | H09-12-2 | 「家賃を増額しない」という特約があっても、増額請求が可能。 | × |

| 7 | H05-12-2 | 「家賃を増額しない」という特約は有効。 | ◯ |

3 誤り

■普通建物賃貸借契約

契約の更新に関するルール(借地借家法26条)は、強行規定とされています(同法30条)。

したがって、「更新がない旨の特約を書面で交付」したとしても、その特約は無効です。

■定期建物賃貸借契約

定期建物賃貸借契約を締結する場合、建物の賃貸人は、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付し、説明する必要があります(同法38条2項)。そして、この説明がなかったときは、特約は無効です(同条3項)。

本肢では、「交付さえしておけば」といっていますが、説明がなかった場合、特約は無効になります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-12-1 | Aは、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約をBと締結してその日に引渡しを受けた。BはAに対して、本件契約締結前に、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した賃貸借契約書を交付して説明すれば、本件契約を借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約として締結することができる。 | × |

| 2 | R02s-12-3 | 賃貸人Aと賃借人Bとの間で居住用建物の賃貸借契約を締結した。賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面によって行った場合には、AがBに対しあらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば、賃貸借契約は期間満了により終了する。 | × |

| 3 | R01-12-1 | 建物の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。 | × |

| 4 | H29-12-4 | 賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前に賃貸人が賃借人に契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効となる。 | ◯ |

| 5 | H26-12-3 | 定期建物賃貸借契約につき、契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。 | × |

| 6 | H26-12-4 | 定期建物賃貸借契約につき説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。 | ◯ |

| 7 | H24-12-3 | 定期建物賃貸借契約につき、書面を交付さえすれば特約は有効。 | × |

| 8 | H20-14-2 | 公正証書で契約を締結すれば、書面の交付・説明の必要はない。 | × |

| 9 | H15-14-3 | 定期建物賃貸借契約を締結する場合、書面の交付・説明が必要である。 | ◯ |

4 正しい

■普通建物賃貸借契約

借地借家法には、定期建物賃貸借に関するものを除いて、中途解約に関する規定が存在しません。したがって、民法の原則通りに考えます。そして、民法によれば、賃貸借契約は、中途解約できる旨を留保しない限り、契約期間中に解約することはできません(民法618条)。逆にいえば、賃借人は、2年間は建物を借り続ける義務を負うわけです。

■定期建物賃貸借契約

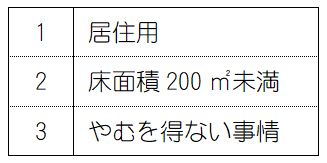

定期建物賃貸借契約の場合、以下の要件をみたせば、中途解約権の留保がなくても、契約を中途解約することが認められます(借地借家法3875項)。中途解約できる旨をあらかじめ留保しておく必要はありません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-12-3 | A所有の甲建物(床面積100㎡)につき、居住を目的とした賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約である場合、Bの中途解約を禁止する特約があっても、やむを得ない事情によって甲建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、Bは本件契約の解約の申入れをすることができる。 | ◯ |

| 2 | R02-12-3 | AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた。本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。 | × |

| 3 | H30-12-2 | 借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、当該契約の期間中、賃借人から中途解約を申し入れることはできない。 | × |

| 4 | H27-12-4 | 賃貸人も賃借人も契約期間中の中途解約をすることができない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。 | × |

| 5 | H24-12-4 | 普通建物賃貸借では中途解約不可、定期建物賃貸借契約では途中解約可能。 | ◯ |

| 6 | H23-12-4 | 一時使用目的の場合、中途解約は特約がなければ不可。 | ◯ |

| 7 | H20-14-4 | 定期建物賃貸借契約では、床面積に関わらず、中途解約が可能。 | × |

| 8 | H19-14-3 | 定期建物賃貸借契約では中途解約不可、一時使用賃貸借ではいつでも中途解約可能。 | × |

| 9 | H17-15-4 | 建物の賃貸借では、中途解約権の留保は不可。 | × |

| 10 | H02-09-3 | (Aは、その所有する建物を明らかな一時使用のためBに賃貸したが、Bは期間満了後も居住を続け、Aもその事実を知りながら異議を述べなかった。)Aは、正当事由のない場合でも解約の申入れをし、Bに対し、その3ヵ月後に明渡請求をすることができる。 | ◯ |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

いつも大変お世話になっております。

一点質問させていただけますでしょうか。

「借地借家法には、定期建物賃貸借に関するものを除いて、中途解約に関する規定が存在しません。」

とありますが、「こちらは【期間の定めがある場合】においての中途解約に関する規定が存在しない」ということでしょうか。

期間の定めがない場合は

https://e-takken.tv/r03-12/ の肢1のように規定が存在してると思いました。

言葉尻を捉えるような質問で恐縮ですが、気になったため質問させていただきました。

よろしくお願いします。

Y.Osaka様

ご質問ありがとうございます。

「中途解約」というのは、「賃貸借契約に期間の定めがあるにもかかわらず、その途中で解約する」という意味です。

逆にいえば、「期間の定めがない賃貸借契約」に関しては、そもそも「中途」という考え方がありません。

ご回答ありがとうございます!

納得しました。

疑問が解消できて何よりです。

本試験まで20日間、体調に気を付けて、全力で頑張りましょう!

定期賃貸借契約も普通の賃貸借契約も、その後の契約の期間は定めのないものとされる と言うことは、どちらも同じと言う意味でしょうか?

多田様

ご質問ありがとうございます。

↑

質問に質問をお返しして申し訳ないのですが、これは、どの選択肢に関する質問でしょうか。

「期間の定めがある賃貸借契約を法定更新した場合の契約期間」に関する質問と思われますが、この問題には、それに関する選択肢がありません。

また、定期建物賃貸借契約には、そもそも更新ということがありません。「その後の契約の期間」自体が存在しないことになります。

何回もすいません。借地借家法の借家の問題で賃貸者の問題もでてくるのですが、見分け方はありますか?

申し訳ありません。御質問の趣旨が分かりません。逆に質問させてください。

【Q1】「賃貸者の問題」とありますが、これはどういう意味でしょうか?

【Q2】「見分け方」とありますが、何と何を見分けたいのでしょうか?

本件普通建物賃貸借契約とは借地借家法の借家ということでよろしのでしょうか?

ムラモト様

御質問ありがとうございます。

「本件普通建物賃貸借契約」は、建物の賃貸借契約で、一時使用目的の建物の賃貸借ではありません。

したがって、借地借家法の借家に関する規定が適用されます。