建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

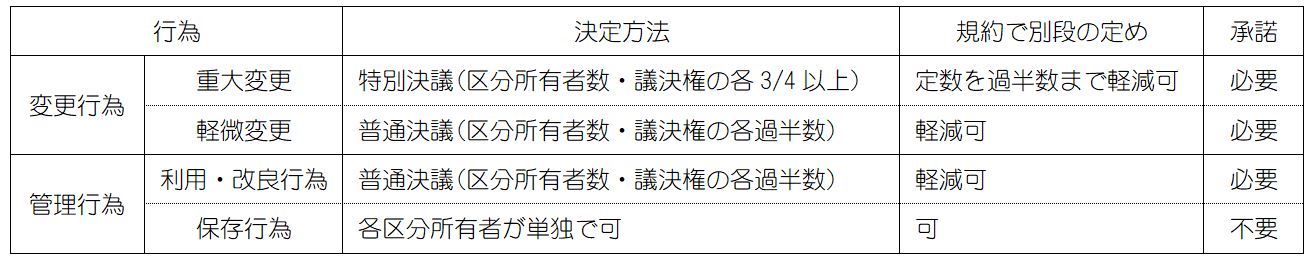

- 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。

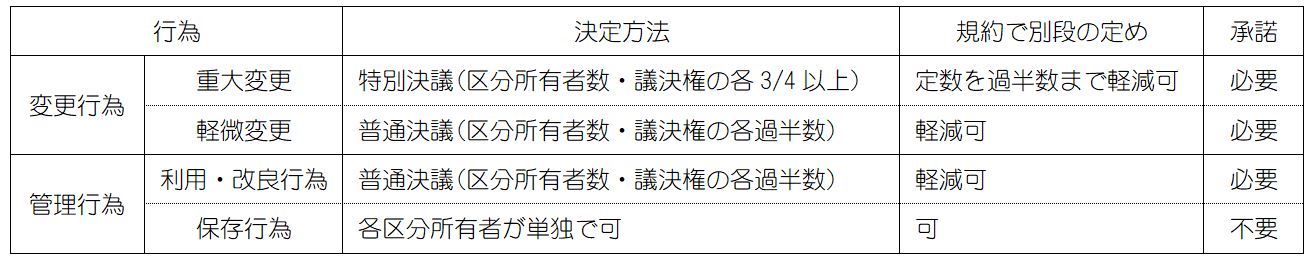

- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。

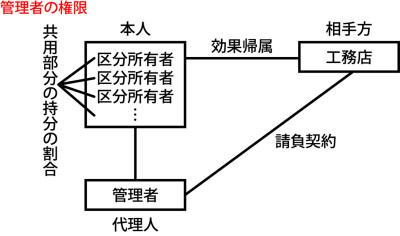

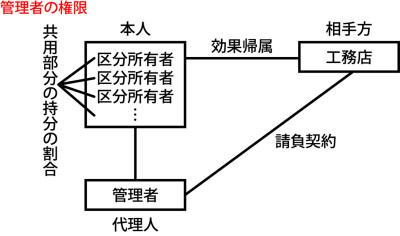

- 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。

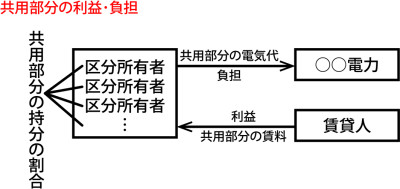

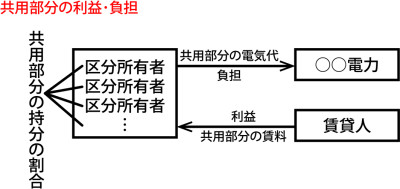

- 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。

正解:2

共用部分の変更・管理

区分所有建物において、共用部分の変更や管理については、以下のルールがあります。

1 正しい

共用部分の保存行為は、規約により便団の定めがない限り、各区分所有者が単独ですることができます(区分所有法18条1項ただし書き)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

共用部分の保存行為(区分所有法[01]3(5))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R05-13-3 | 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。 | ◯ |

| 2 | R02-13-3 | 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。 | × |

| 3 | H24-13-1 | 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。 | ◯ |

| 4 | H09-13-1 | 共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。 | × |

| 5 | H07-14-3 | 共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。 | × |

2 誤り

共用部分の重大な変更については、原則として、区分所有者数・議決権の各3/4以上の多数による集会の特別決議が必要です(区分所有法17条1項本文)。ただし、「区分所有者の定数」については、規約で過半数まで減ずることができます(同項ただし書き)。

本肢は、「議決権」を軽減することができるとしている点が誤りです。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

共用部分の変更行為(区分所有法[01]3(5))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| | 重大変更 | |

| 1 | R03-13-2 | 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。 | ◯ |

| 2 | R02-13-1 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。

| × |

| 3 | H24-13-2 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。 | × |

| 4 | H12-13-3 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | ◯ |

| 5 | H07-14-1 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることができる。 | × |

| 6 | H02-14-4 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決められるが、この区分所有者の定数は、規約の定めによっても減じることはできない。 | × |

| | 軽微変更 | |

| 1 | H10-13-2 | 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。

| ◯ |

| | 特別の影響を受ける所有者の承諾 | |

| 1 | H08-14-3 | 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 | ◯ |

3 正しい

管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理します(区分所有法26条2項前段)。管理者の行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合に応じて各区分所有者に帰属します(同法29条1項)。

例えば、共用部分の修理につき、管理者が工務店と交渉し請負契約を締結した場合、その契約の効果は、共用部分の持分の割合に応じて各区分所有者に帰属することになります。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

管理者の権限(区分所有法[02]2(3))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R04-13-1 | 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。 | × |

| 2 | H24-13-3 | 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。 | ◯ |

| 3 | H13-15-3 | 管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができない。 | × |

| 4 | H12-13-4 | 管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |

区分所有者の責任(区分所有法[02]2(5))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | H24-13-3 | 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。 | ◯ |

| 2 | H04-16-3 | 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、規約の定めのいかんにかかわらず、各区分所有者の共用部分の持分割合によることとされている。 | × |

4 正しい

各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する(区分所有法19条)。

■参照項目&類似過去問

内容を見る

共用部分の利益・負担(区分所有法[01]3(6))

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |

| 1 | R02-13-2 | 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。 | × |

| 2 | H24-13-4 | 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。 | ◯ |

>>年度目次に戻る

LINEアカウントで質問・相談

家坂講師に気軽に受験相談や質問ができる

LINEアカウントを運営しています。

お気軽に

「友だち追加」してください。

PCの場合は、「友だち検索」でID"@e-takken"を検索してください。