【宅建過去問】(平成30年問29)業務の規制・8つの規制

![]()

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |

|---|---|---|

| 1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |

| 2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |

- A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。

- A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。

- Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。

- Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求をするために、Bは、目的物の引渡しの日から1年以内に当該不適合についてAに通知しなければならないものとする旨の特約を定めた。

正解:2

設定の確認

通常の問題であれば、「宅地建物取引業者A」と明示されているのですが、本問では、AもBも宅建業者かどうか分かりません。各選択肢を検討する際に、一つ一つ確認する必要があります。

1 違反する

AもBも宅建業者という業者間取引について問われています。

37条書面(契約書面)の作成・交付に関する規制は、交付先が宅建業者である場合でも、それ以外の取引と同様に適用されます(宅建業法37条1項)。したがって、Aには、37条書面を作成・交付する義務があります。また、その書面には、宅建士に記名させなければなりません。

37条書面(契約書面)の作成・交付に関する規制は、交付先が宅建業者である場合でも、それ以外の取引と同様に適用されます(宅建業法37条1項)。したがって、Aには、37条書面を作成・交付する義務があります。また、その書面には、宅建士に記名させなければなりません。

本肢は、「記名は宅地建物取引士ではない者が行い」とする点が誤りです。

☆「37条書面(交付先が宅建業者である場合)」というテーマは、問27肢4と問28肢イでも出題されています。

■参照項目&類似過去問

内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 自ら売主 | |||

| 1 | R04-35-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する甲宅地を法人Bに売却する契約を締結したとき、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。 | ◯ |

| 2 | R04-44-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。 | ◯ |

| 3 | R03-37-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。 | × |

| 4 | R03-41-ア | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。 | ◯ |

| 5 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。 | × |

| 6 | R02-37-ウ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。 | ◯ |

| 7 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |

| 8 | H30-29-1 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |

| 9 | H28-41-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅地建物取引士をして説明させなければならない。 | × |

| 10 | H28-42-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。 | × |

| 11 | H26-42-ア | 宅地建物取引業者Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名させれば、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名を省略することができる。 | × |

| 12 | H24-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。 | ◯ |

| 自ら買主 | |||

| 1 | R05-28-エ | 宅地建物取引業者Aは、Bとの間でBが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をBに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。 | ◯ |

| 2 | R03s-40-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら買主として、Bと宅地の売買契約を締結した。この場合、Bに対して37条書面を交付する必要はない。 | × |

| 3 | H30-28-イ | 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。 | × |

| 4 | H29-40-4 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者ではない売主Bから中古住宅を購入する契約を締結したが、Bが売主であるためBに37条書面を交付しなかった。 | × |

| 5 | H27-38-エ | 宅地建物取引業者Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | ◯ |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-43-1 | 宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合、Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。 | × |

| 2 | R04-35-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する甲宅地を法人Bに売却する契約を締結したとき、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。 | ◯ |

| 3 | R03-41-ウ | 宅地建物取引業者が売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。 | × |

| 4 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |

| 5 | R02s-35-エ | 宅地建物取引業者が、その媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。 | ◯ |

| 6 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。 | × |

| 7 | R02-37-ウ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。 | ◯ |

| 8 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |

| 9 | R01-36-イ | 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |

| 10 | H30-27-4 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。 | ◯ |

| 11 | H30-28-イ | 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。 | × |

| 12 | H30-29-1 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |

| 13 | H29-38-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、当該責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |

| 14 | H28-42-1 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |

| 15 | H28-42-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。 | × |

| 16 | H27-38-イ | 宅地建物取引業者Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |

| 17 | H27-38-ウ | 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |

| 18 | H27-38-エ | 宅地建物取引業者Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | ◯ |

| 19 | H26-40-ウ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |

| 20 | H25-31-エ | 宅地建物取引業者は、建物の売買に関し、自ら売主として契約を締結した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、37条書面を交付する必要はない。 | × |

| 21 | H25-36-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者間での宅地の売買の媒介に際し、当該売買契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約はあったが、宅地建物取引業者間の取引であったため、当該特約の内容について37条書面への記載を省略した。 | × |

| 22 | H22-37-3 | 宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う。B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。 | × |

| 23 | H21-36-2 | 宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行うに当たり、甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。 | × |

| 24 | H19-40-2 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。 | × |

| 25 | H19-40-3 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。 | × |

| 26 | H18-36-3 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に宅地建物取引士をして記名させなければならない。 | ◯ |

| 27 | H12-31-2 | 宅地建物取引業者が、自ら売主として建物を販売した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、宅地建物取引業法第37条の規定に基づき交付すべき書面には、宅地建物取引士をして記名させる必要はない。 | × |

| 28 | H04-42-1 | 宅地建物取引業者が行う宅地及び建物の売買の媒介において、買主が宅地建物取引業者である場合、35条書面の交付は省略することができるが、37条書面の交付は省略することができない。 | × |

| 29 | H01-44-2 | 宅地建物取引業者相互間の宅地の売買において、売主は、宅地建物取引業法第37条第1項に規定する契約成立時に交付すべき書面の記載事項のうち、移転登記の申請の時期を省略した。 | × |

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R05-26-イ | 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。 | × |

| 2 | R05-28-エ | 宅地建物取引業者Aは、Bとの間でBが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をBに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。 | ◯ |

| 3 | R05-43-3 | 宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合、Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。 | × |

| 4 | R04-32-1 | 宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名をさせる必要はない。 | × |

| 5 | R04-44-2 | 宅地建物取引業者Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。 | ◯ |

| 6 | R03s-26-4 | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。 | × |

| 7 | R03s-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。 | × |

| 8 | R03-41-ア | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。 | ◯ |

| 9 | R02s-35-ア | 宅地建物取引業者Aが、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 | ◯ |

| 10 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が、その媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。 | ◯ |

| 11 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。 | × |

| 12 | R01-34-4 | 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。 | × |

| 13 | H30-29-1 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |

| 14 | H28-30-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。 | ◯ |

| 15 | H28-42-3 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。 | × |

| 16 | H26-40-イ | 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。 | × |

| 17 | H26-42-ア | 宅地建物取引業者Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名させれば、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名を省略することができる。 | × |

| 18 | H26-42-イ | 宅地建物取引業者がその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名させる必要はない。 | × |

| 19 | H25-36-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではない従業員に37条書面を交付させた。 | ◯ |

| 20 | H25-44-ウ | 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。 | × |

| 21 | H23-34-4 | 37条書面に記名する宅地建物取引士は、35条書面に記名した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はない。 | ◯ |

| 22 | H22-37-1 | 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引士をして、37条書面に記名させた場合には、37条書面の交付を、宅地建物取引士でないAの代表者や従業員が行ってもよい。 | ◯ |

| 23 | H22-37-2 | 公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に宅地建物取引士の記名がなくても、法第35条に規定する書面に宅地建物取引士の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。 | × |

| 24 | H22-37-4 | 37条書面に記名する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同ーの者でなければならない。 | × |

| 25 | H21-35-1 | 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名させなければならない。 | × |

| 26 | H21-36-1 | 宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行うに当って、宅地建物取引士をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引士ではないAの従業者に行わせた。 | ◯ |

| 27 | H19-40-1 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名及びその内容の説明をさせなければならない。 | × |

| 28 | H18-36-3 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に宅地建物取引士をして記名させなければならない。 | ◯ |

| 29 | H17-39-3 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について媒介した宅地建物取引業者Cは、AとBとの契約が成立したので、宅地建物取引士に記名させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。 | ◯ |

| 30 | H17-40-2 | 宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない宅地建物取引士が記名してもよい。 | ◯ |

| 31 | H15-37-1 | 宅地建物取引士が、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は、記名に加えて押印しなければならない。 | × |

| 32 | H14-38-1 | 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、宅地建物取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。 | × |

| 33 | H14-38-4 | 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが急病で入院したため、専任の宅地建物取引士Bが自ら記名した。 | ◯ |

| 34 | H10-43-4 | 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した。Aは、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、これに違反したときは、指示処分を受けるほか、罰金に処せられることがある。 | ◯ |

| 35 | H08-38-3 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介した。Cは、37条書面をA及びBに対して交付したが、当該書面に専任でない宅地建物取引士をして、記名させた。 | ◯ |

| 36 | H05-37-3 | 宅地建物取引業法第37条の書面については、宅地建物取引士が記名することを要し、建物の賃貸借の媒介の場合でも、これを省略することはできない。 | ◯ |

2 違反しない

AもBも宅建業者という業者間取引について問われています(肢1と同じ設定)。

損害賠償額の予定等に関する制限は8つの規制の1つであり、業者間取引には適用されません(宅建業法38条、78条2項)。したがって、売買代金の20%(2,000万×20%=400万円)を超える損害賠償額の予定も許されます。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者である買主Cとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | H30-29-2 | 【建物(代金2,000万円)】 A及びCがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。 | ◯ |

| 2 | H27-39-3 | AとCとの間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の30%と定めることができる。 | ◯ |

| 3 | H24-38-ア | 【分譲マンション(代金3,000万円)】 A社は、Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。 | × |

| 4 | H23-39-1 | A社は、買主C社との間で宅地(代金3,000万円)の売買契約を締結したが、C社は支払期日までに代金を支払うことができなかった。A社は、C社の債務不履行を理由とする契約解除を行い、契約書の違約金の定めに基づき、C社から1,000万円の違約金を受け取った。 | ◯ |

| 5 | H17-43-1 | 【マンション(代金3,000万円)】 Aは、Cとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めた。この特約は無効である。 | × |

| 6 | H17-43-3 | 【マンション(代金3,000万円)】 Aは、Cとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1,000万円を立証により請求することができる。 | ◯ |

| 7 | H16-40-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅地建物取引業者Cに売却する場合、法第38条に基づく損害賠償額の予定等の制限に関する規定が適用される。 | × |

| 8 | H08-48-3 | 宅地建物取引業者でないAが、A所有のマンションを宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者Cに売却し、その後Cが宅地建物取引業者Dに転売する。AC間及びCD間のそれぞれの売買契約において、「違約金の額を代金の額の3割とする」旨の特約をしても、その特約は、それぞれ代金の額の2割を超える部分については無効である。 | × |

| 9 | H02-40-3 | 【マンション(代金4,000万円)】 Aは、Cと、売買契約において損害賠償額の予定の定めをしなかったが、Cが債務を履行しなかったので、3,000万円を損害賠償金として受領した。 | × |

3 違反する

Aは宅建業者ですが、Bは宅建業者ではありません。

手付の額の制限など8つの規制が適用される場面です。したがって、売買代金の20%(2,000万×20%=400万円)を超える手付金を受領することはできません。

手付の額の制限など8つの規制が適用される場面です。したがって、売買代金の20%(2,000万×20%=400万円)を超える手付金を受領することはできません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R03s-27-3 | AB間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得た場合に限り、売買代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができる。 | × |

| 2 | R03s-27-4 | AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |

| 3 | H30-29-3 | 【建物(代金2,000万円)】 Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。 | × |

| 4 | H27-36-イ | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,400万円)の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。 | × |

| 5 | H27-43-2 | 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Aは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。 | × |

| 6 | H26-33-2 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBと契約を締結し、保全措置を講じた上でBから1,000万円の手付金を受領した。 | ◯ |

| 7 | H23-37-2 | 当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講じなければならない。 | ◯ |

| 8 | H22-41-イ | Aが、Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結した。Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。 | × |

| 9 | H21-37-1 | Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。 | × |

| 10 | H21-39-4 | 【建築工事完了前の建物(代金5,000万円)】 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。 | × |

| 11 | H21-40-3 | Aは、自ら売主となる建物(代金5,000万円)の売買に際し、あらかじめ買主の承諾を得た上で、代金の30%に当たる1,500万円の手付金を受領した。 | × |

| 12 | H20-41-1 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 13 | H20-41-2 | Aは、Bとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領することができる。 | × |

| 14 | H20-41-3 | Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 15 | H16-45-3 | A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領する事ができる。 | × |

| 16 | H15-38-2 | Aは、Bとの間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を締結し、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じたうえで、当該マンションの引渡し前に2,000万円を手付金として受領した。 | ◯ |

| 17 | H14-40-1 | Aは、Bの承諾を得ている場合は、契約自由の原則に則り、購入代金の額の2/10を超える額の手付を受領できる。 | × |

| 18 | H09-44-3 | 手付金の額が売買代金の額の20パーセントを超える場合でも、Aは、手付金全額について保全措置を講ずれば、手付金を受領することができる。 | × |

| 19 | H08-46-1 | 【宅地(代金5,000万円)】 売買契約の締結に際し、AがBから1,500万円の金銭を手付として受領した場合で、その後、Bが手付を放棄して契約を解除したときには、Aは、受領した金銭を一切返還する必要はない。 | × |

| 20 | H07-43-4 | 【宅地(代金5,000万円)】 「宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講ずるので手付金を1,500万円とする」旨の特約があれば、Aは、その額の手付金を受領できる。 | × |

| 21 | H07-47-4 | 宅地建物取引業者Aは土地区画整理組合Bの施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(造成工事完了済み)についてCに売買又は売買の媒介をすることとした。Aが保留地予定地を取得する契約を締結し、自ら売主として販売する場合、その時期が換地処分の公告前であっても、宅地建物取引業法第41条の2の規定により手付金等の保全措置を講じて、Cから代金の20パーセントの手付金を受領することができる。 | ◯ |

| 22 | H04-41-3 | 【マンンョン(工事完了済)(代金4,500万円)】 Aは、Bから手付金900万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後Bへの所有権移転登記を行ったので、当該保証委託契約を解約した。 | ◯ |

| 23 | H04-41-4 | 【マンンョン(工事完了済)(代金4,500万円)】 Aは、Bから手付金1,000万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後当該マンションを6,000万円で買いたいというCが現れたので、2,000万円をBに支払って、Bとの売買契約を解除した。 | × |

| 24 | H02-40-4 | 【工事完了前のマンション(代金4,000万円)】 Aは、宅地建物取引業者でないBから、手付金として1,000万円を受領し、その際保険事業者と保証保険契約を締結して、当該保険証券をBに交付した。 | × |

4 違反する

Aは宅建業者ですが、Bは宅建業者ではありません(肢3と同じ設定)。

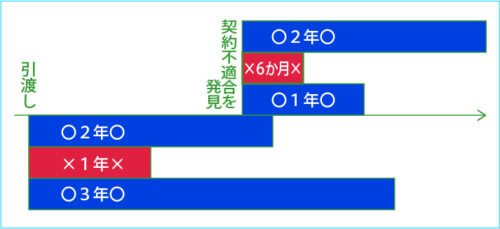

契約不適合担保責任についての特約の制限など8つの規制が適用される場面です。契約不適合担保責任に関する特約について、売主である宅建業者は、民法と比べて買主に不利となる特約を締結することができません。例外は、不適合について買主が売主に通知するまでの期間を引渡しから2年以上とするものに限られます(宅建業法40条1項)。

それにもかかわらず、本肢の宅建業者Aは、通知期間を「引渡しの日から1年」と定めています。これは、買主に不利な特約であるため、無効です(同条2項)。「取引の相手方が同意した場合」であっても、宅建業法のルールを無視することはできません。

■参照項目&類似過去問

内容を見る[共通の設定]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。

| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |

|---|---|---|---|

| 1 | R04-43-2 | Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。 | × |

| 2 | R02-42-1 | Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。 | × |

| 3 | R01-27-イ | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、当該不適合について買主が売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。 | × |

| 4 | H30-29-4 | Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を売却する売買契約を締結した。Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求をするために、Bは、目的物の引渡しの日から1年以内に当該不適合についてAに通知しなければならないものとする旨の特約を定めた。 | × |

| 5 | H29-27-ア | 売買契約において、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | × |

| 6 | H29-27-イ | 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由によって目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。 | ◯ |

| 7 | H27-34-2 | Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、Bが当該不適合についてAに通知すべき期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 8 | H27-39-4 | AがBとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを当該売買契約締結の日の1月後とし、当該宅地当が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間について、当該売買契約を締結した日から2年間とする特約を定めることができる。 | × |

| 9 | H26-31-ア | 本件契約の目的物である宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、その不適合についてBがAに通知しなければならない期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。 | × |

| 10 | H25-38-ア | A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。 | × |

| 11 | H24-39-3 | 当該建物が中古建物である場合、Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めることは、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | ◯ |

| 12 | H23-37-4 | 当該契約において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、Bが当該不適合を知った時から2年間とする旨の特約を定めることができる。 | ◯ |

| 13 | H22-40-1 | Aは、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間を当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることができる。 | ◯ |

| 14 | H21-38-ウ | AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、当該不適合を担保すべき責任を負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。 | × |

| 15 | H21-40-4 | Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、BがAに通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約をした。 | ◯ |

| 16 | H20-40-4 | Aは、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、引渡しの日から2年で、かつ、Bが当該不適合を発見した時から30日以内とする特約を定めることができる。 | × |

| 17 | H17-42-3 | AとBは、「宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について買主が売主に通知すべき期間は、当該宅地の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。 | × |

| 18 | H15-41-4 | 当該物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について定める場合、「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり、当該期間は「引渡しの日から2年」となる。 | × |

| 19 | H14-41-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから半年」という特約は有効。 | × |

| 20 | H12-40-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、「不適合発見から1年」となる。 | ◯ |

| 21 | H11-33-3 | 契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負うが、Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」旨定めた場合、その定めは有効である。 | × |

| 22 | H10-36-4 | 損害賠償額を予定した場合、「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから1年」という特約は有効。 | × |

| 23 | H09-41-1 | 「売主が担保責任を負う期間は引渡しから2年間。買主は、契約を解除できないが、損害賠償を請求できる」旨の特約は無効。 | ◯ |

| 24 | H09-41-3 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は契約締結から2年。買主は、その期間内に瑕疵修補請求権も行使できる」という特約は有効。 | × |

| 25 | H09-41-4 | 「売主が担保責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は無効で、売主は、引渡しから2年間担保責任を負う。 | × |

| 26 | H08-48-2 | 「契約不適合担保責任責任を負う期間は、引渡しから1年」という特約は業者間取引では有効だが、業者以外を売主・業者を買主とする売買契約では無効。 | × |

| 27 | H07-43-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は引渡しから2年」という特約をしたときでも、不適合発見から1年は担保責任を負う。 | × |

| 28 | H07-45-1 | 「契約不適合について買主が売主に通知すべき期間は、不適合発見から1年半」という特約は有効。 | ◯ |

| 29 | H06-43-1 | AB間の合意で、当該マンションが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について、Bがその不適合を知ったときから1年間と定めても、Aは、当該物件の引渡し後2年間は売主としての担保責任を負わなければならない。 | × |

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。

- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。

- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。

問題文肢4で、特約を定めるのがB(買主)になっていますが、A(売主)でしょうか?

Dauny様

ご質問ありがとうございます。

特約は、契約当事者である「AとB」が共同で定めるものです。

A、Bのどちらかが一方的に定めるものではありません。

Daunyさんは、肢4の選択肢を、

Bは、…特約を定めた。

とお読みのようですが、そうではありません。

ここは、

「Bは、目的物の引渡しの日から1年以内に当該不適合についてAに通知しなければならないものとする」旨の特約を定めた。

のように読む必要があります。

つまり、「Bは」は、「Aに通知しなければならない」の主語です。

「特約を定めた」の主語ではありません。